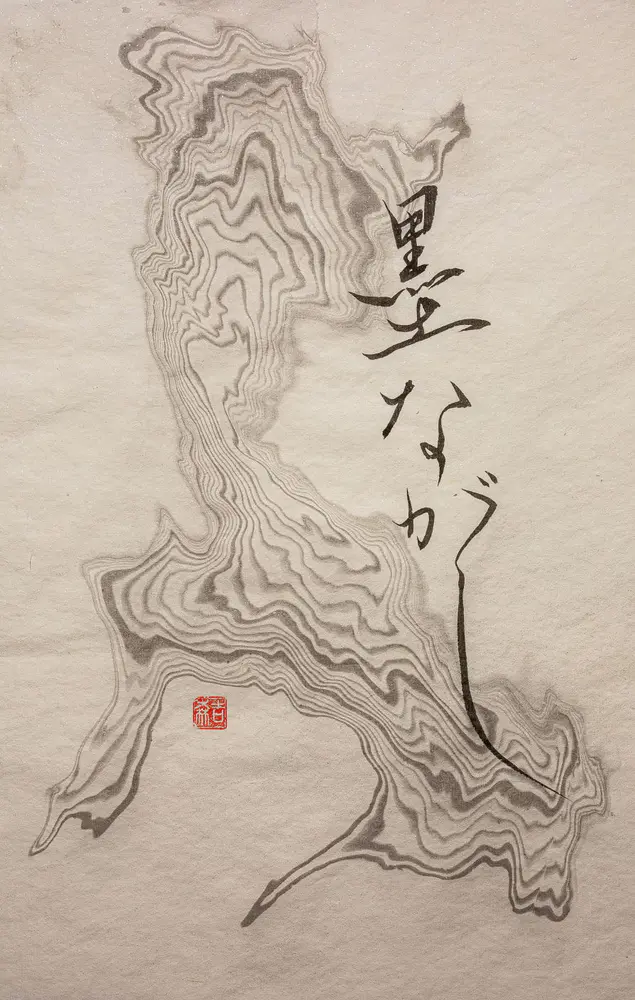

Suminagashi

L’arte dell’inchiostro fluttuante

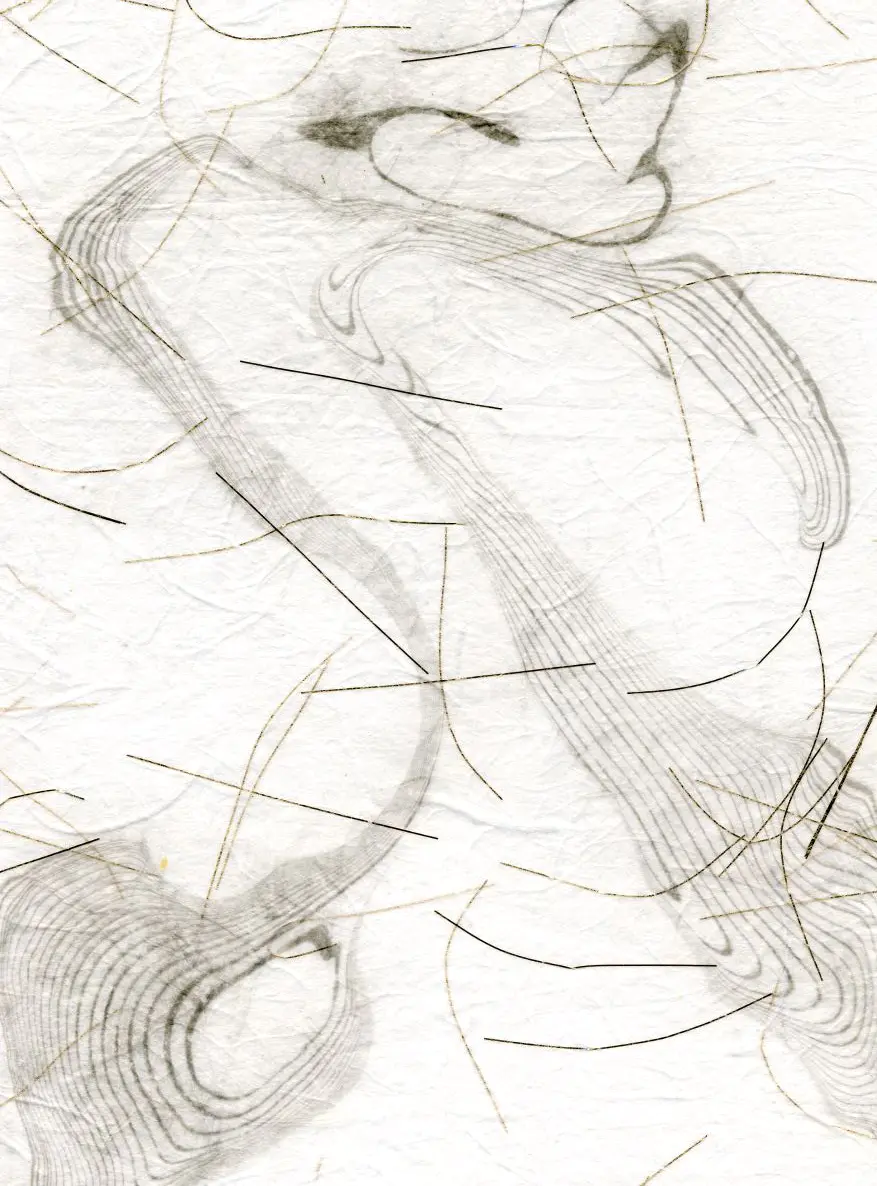

Scritto da www.origami-do.it - Suminagashi è l’antica tecnica giapponese per dipingere con l’inchiostro sull’acqua. La parola è formata da sumi che significa inchiostro e nagashi che significa fluttuare, quindi letteralmente “inchiostro fluttuante”. Il disegno che si forma sull’acqua viene poi raccolto da un foglio di carta di riso che lo assorbe completamente.

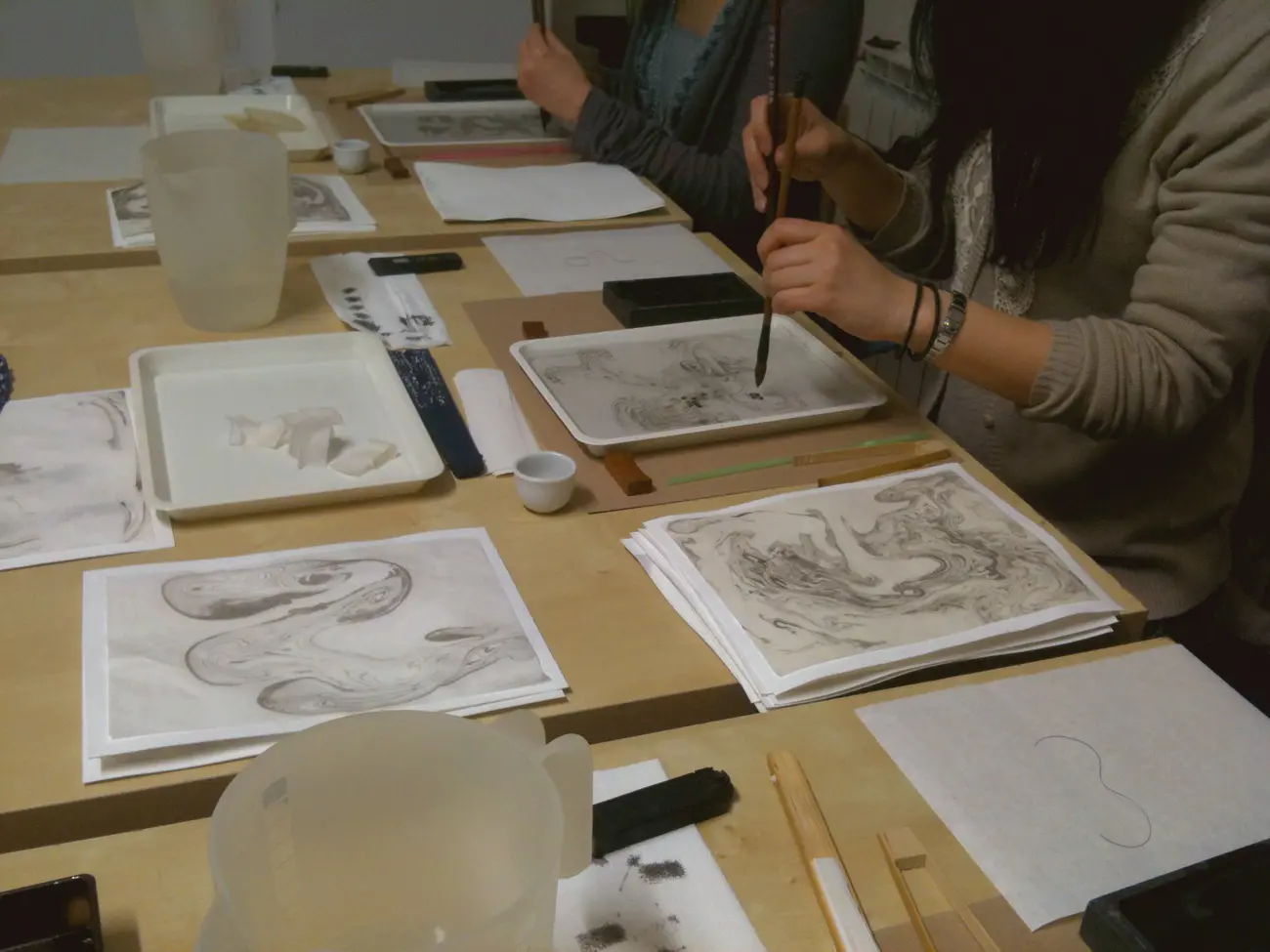

Il procedimento per fare suminagashi è estremamente semplice, anche se richiede diversi materiali ed attrezzi oltre a una preparazione rituale e spirituale.

Si usano gli stessi materiali della calligrafia e della pittura a pennello, i 4 Tesori del calligrafo: sumi, un bastoncino solido di polvere di carbone mescolata a resine di pino, suzuri, una tavoletta di ardesia scavata dove mettere poche gocce d’acqua, fude, il pennello di setole morbide per raccogliere l’inchiostro e appoggiarlo sull’acqua, kami, il foglio di carta da porre sul disegno per assorbire ogni traccia fluttuante.

Ai 4 Tesori del Calligrafo si aggiungono l’acqua e una sostanza leggermente grassa e incompatibile con l’inchiostro chiamata dispersivo, ad esempio una goccia di latte o il fiele di bue, comunemente usato in pittura per diluire i colori.

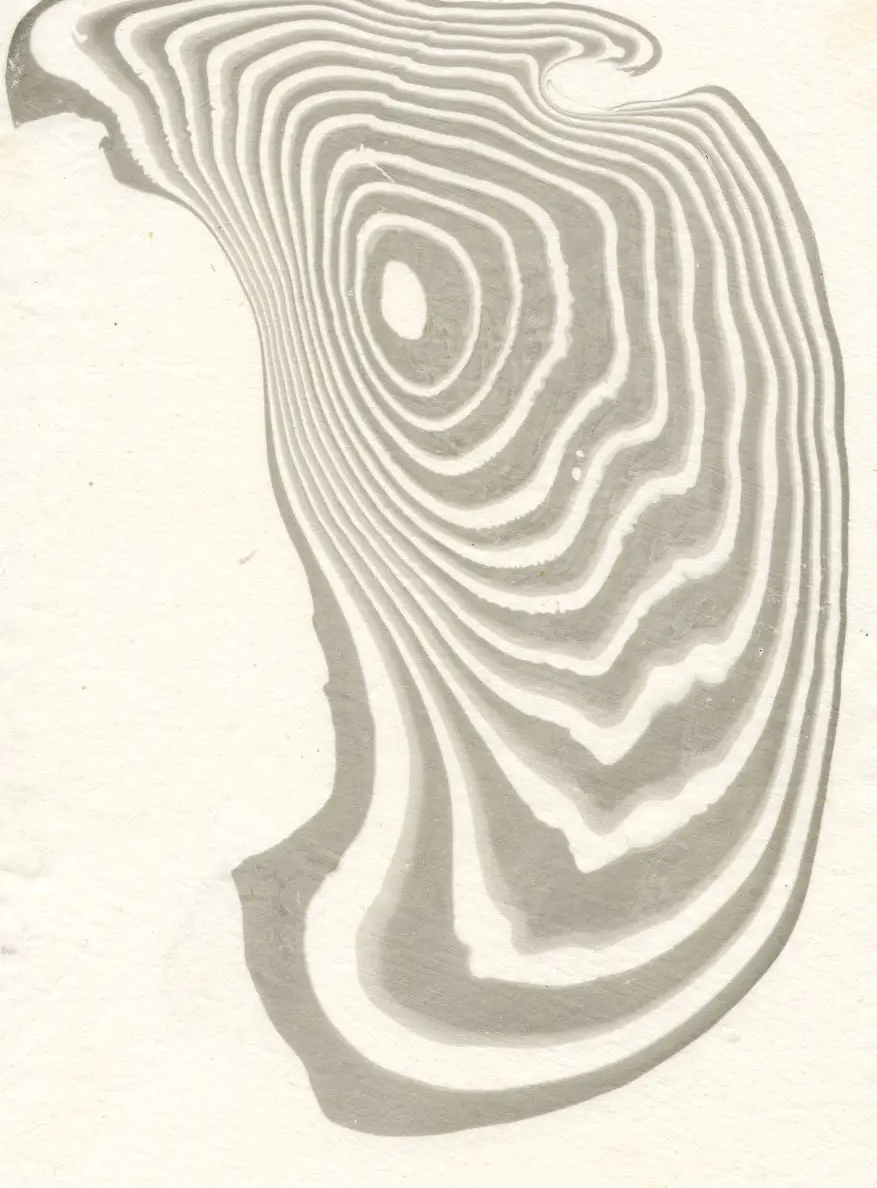

Ci si prepara in silenzio ponendo attenzione al proprio respiro e si comincia a “macinare” il bastoncino di sumi nella pietra inumidita fino a formare un liquido di colore nero, profumato di resina, vellutato: l’inchiostro. In una vaschetta si versa acqua purissima, la si lascia acquietare e con la punta del pennello intinta nell’inchiostro si tocca la superficie. La minuscola goccia nera, essendo formata da polvere di carbone più leggera dell’acqua, galleggia perfettamente espandendosi in un cerchio perfetto.

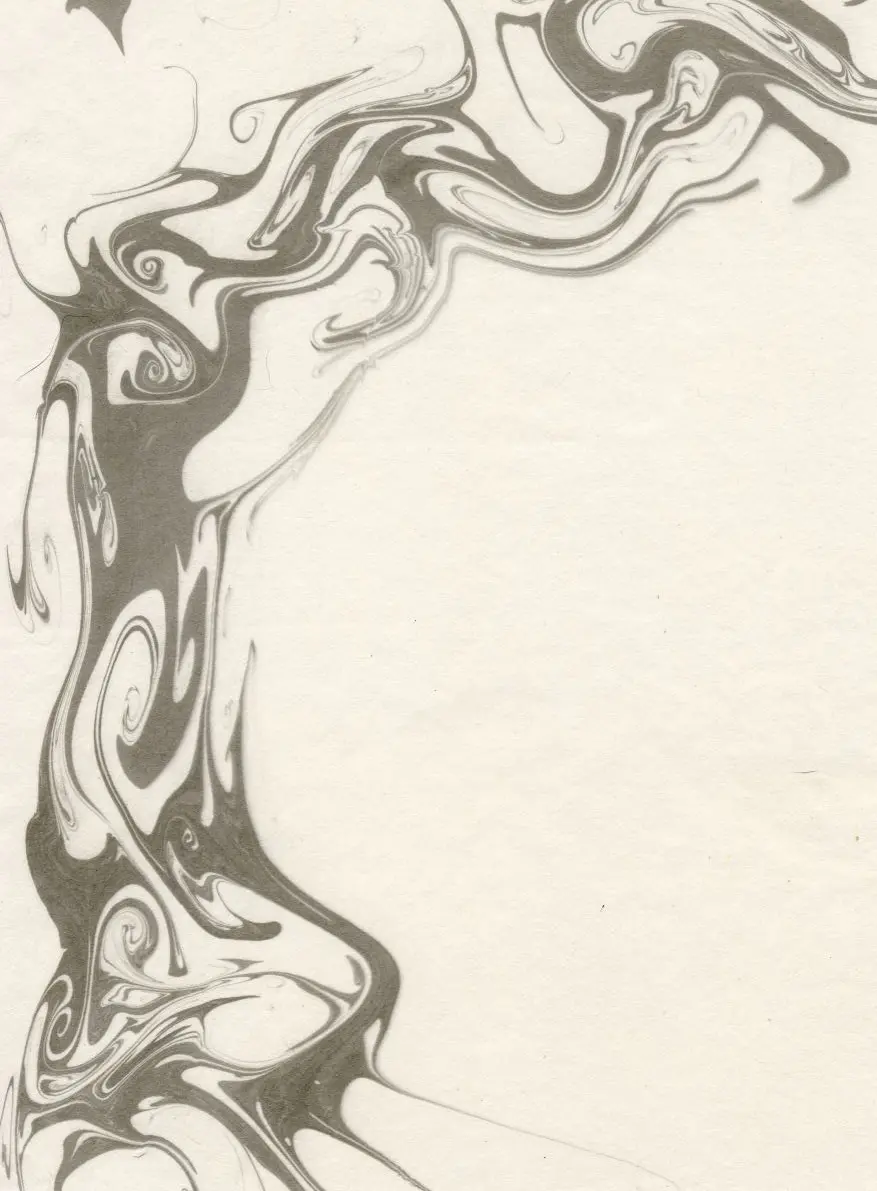

Già con una sola macchia sull’acqua si potrebbe dire di aver fatto suminagashi, l’acqua infatti sprigiona un’energia interna che muove la macchia d’inchiostro in una forma morbida e fluttuante. Nella consueta pratica la macchia viene “aperta” toccandola con un pennellino o un bastoncino intinto nel dispersivo. Non mescolandosi ma respingendosi (come ad esempio olio e acqua), si ha una trasformazione, da cerchio a linea circolare. Nello spazio vuoto che si è creato al centro della macchia si mette di nuovo una goccia d’inchiostro e poi il dispersivo e così via pressoché all’infinito, in armonia con ciò che da una sensazione interiore si sente di fare. Non è necessario saper disegnare, il suminagashi si forma spontaneamente nell’acqua in risposta al momento in cui si lavora. Sembra quasi che la personalità di chi pratica si possa rispecchiare nel disegno fluttuante.

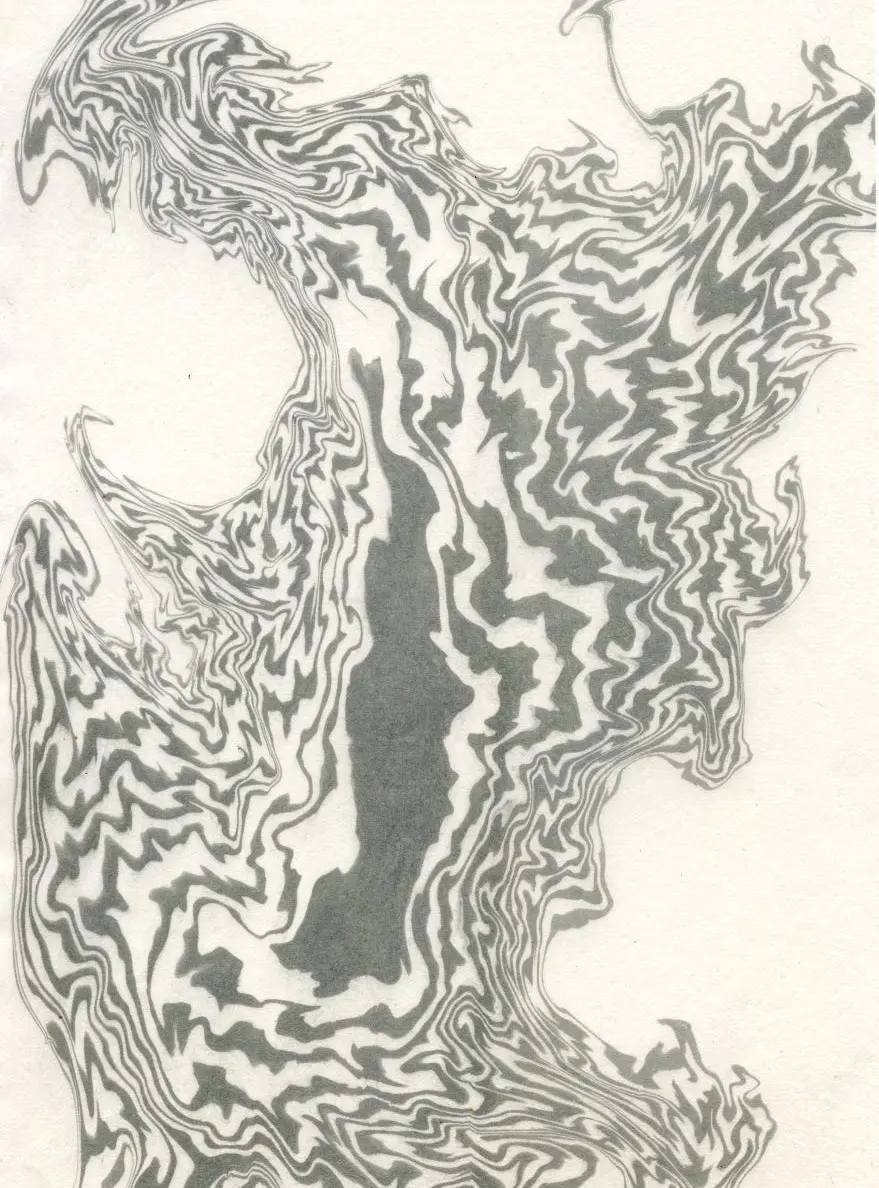

Le linee scure si dispongono in configurazioni sempre diverse e imprevedibili, sorprendendo ogni volta. Nel suminagashi infatti, rispetto al segno che l’artista traccia direttamente sulla carta, è l’acqua a muovere le macchie d’inchiostro e questo movimento è indipendente dalla volontà dell’artista. Chi pratica suminagashi sente di doversi affidare all’acqua e alla sua energia creatrice, il disegno fluttuante che ne deriverà sarà comunque il risultato di un particolare stato psicofisico.

Rispetto a tante altre tecniche decorative, dove occorrono tempo e dedizione prima di avere buoni risultati, il suminagashi si presenta come una tecnica relativamente semplice e questa differenza è proprio dovuta all’acqua, che scioglie ogni timore. L’artista si limita a mettere l’inchiostro, l’acqua crea il disegno. Studi ancora in via di definizione teorizzano che l’acqua risponda allo stato psicofisico di chi lavora, muovendo l’inchiostro diversamente da persona a persona.

Il fascino del suminagashi si risolve comunque in una tecnica relativamente facile da apprendere, ma se ci si interroga sulle sue origini si scopre presto che la sua storia millenaria è avvolta nel mistero. In Giappone le tecniche artigianali e artistiche venivano insegnate direttamente da maestro ad allievo e questo spiega l’assenza di manuali o libri di testo. Un breve capitolo sull’argomento lo si trova in un libro sulla fabbricazione della carta giapponese, A Life of Ts’ai Lung and Japanese Paper-Making di Kiyofusa Narita, in quel tempo direttore del Museo della carta di Tokyo, pubblicato nel 1954 dallo stesso museo. Narita vorrebbe raccontare del suminagashi, ma ammette di saperne pochissimo, nessuno ha mai scritto degli inchiostri fluttuanti. Cenni sparsi in testi di storia, arte, religione, tecniche decorative, ma mai un testo specifico e soprattutto completo.

Le sue origini conosciute risalgono all’anno 1118, data di edizione di un’opera enciclopedica che raccontava le origini mitologiche del Giappone. Ogni pagina dell’opera era costituita da un foglio di carta decorato in modo differente, tra cui anche 4 fogli suminagashi su cui i vari autori dell’opera avevano calligrafato le loro storie. Non si conosce chi abbia realizzato questi inchiostri fluttuanti, il suminagashi infatti non è mai stata considerata un’arte vera e propria, ma soltanto una tecnica decorativa. La fabbricazione della carta e le relative tecniche erano infatti opera di famiglie di artigiani che producevano i fogli per gli intellettuali di corte. Si può conoscere il nome dell’artista che ha calligrafato senza conoscere il nome dell’artigiano che ha realizzato e decorato il foglio.

Probabilmente questi primi esemplari furono prodotti dalla famiglia Hiroba, che poi per 35 generazioni lavorò per la corte imperiale. La storia di questa famiglia si intreccia con la leggenda che racconta l’origine del suminagashi come di un dono fatto ai fabbricanti di carta dalla dea Kawakami. La realtà storica ci riferisce che fu il poeta Michizane, maestro di scrittura a pennello, ad accorgersi che le macchie di inchiostro sull’acqua galleggiavano formando disegni affascinanti. Michizane venne ingiustamente esiliato per crimini mai commessi e dopo la sua morte l’imperatore lo riabilitò nominandolo Tenjin (divinità celeste). Di nuovo la leggenda racconta che Jiyemon, capostipite della famiglia artigiana Hiroba, ricevette in sogno da Tenjin l’insegnamento del suminagashi. Molto più probabilmente il poeta Michizane insegnò di persona al suo fabbricante di carta Jiyemon Hiroba come decorare i fogli con l’inchiostro fluttuante.

La famiglia Hiroba, ufficiale produttrice di fogli decorati per gli intellettuali e gli artisti che lavoravano alla corte imperiale, aveva le sue buone ragioni per mantenere il segreto di questa preziosa tecnica e mantenere un monopolio redditizio. Soltanto agli inizi del 1700 una nuova famiglia di artigiani di nome Uchiba iniziò a produrre fogli suminagashi, che si diffusero anche fra la popolazione per nuovi utilizzi. Probabilmente, essendo una tecnica derivata dalla calligrafia a pennello, molti calligrafi l’avevano scoperta in modo autonomo ma usandola privatamente, senza farne un uso ufficiale e commerciale.

Dalle frammentate vicende del suminagashi raccontate da Narita si deduce che questa tecnica si affianca sempre alla storia della carta, certamente meglio documentata.

I primi fogli di carta vengono prodotti in Cina nel 105 d.C. La storia riporta il nome dell’inventore, Cai Lun, (in giapponese Ts’ai Lung), un dignitario di corte che stava studiando materiali alternativi alla seta su cui scrivere e dipingere. Quasi per caso si accorse che alcune fibre staccate da tessuti lavati avevano formato una specie di nuovo tessuto intrecciandosi spontaneamente nell’acqua.

La carta infatti è costituita da fibre sfilacciate durante la battitura dei panni che appunto si attaccano fra loro grazie al movimento dell’acqua, formando un nuovo materiale forte e resistente che venne chiamato carta, in cinese zhi. Per oltre 500 anni la Cina mantenne segreto il procedimento di fabbricazione tramite feltrazione. Le fibre di tessuti e successivamente di piante della famiglia dei gelsi, vengono pestate per renderle filamentose e poi mescolate a colle vegetali e tanta acqua, fino a formare una pasta che viene raccolta da una particolare setaccio fatto di listelli di bambù; l’acqua scola lasciando un soffice strato di fibre intrecciate fra loro. Una volta pressato e fatto asciugare quello è il foglio di carta.

Nel 610 d.C, il re della Korea inviò due monaci buddhisti in Giappone con doni per l’imperatrice Suiko. Fra i vari doni anche alcuni fogli di carta cinese. In realtà lo scopo del viaggio era religioso e culturale, portavano dalla Cina il buddhismo e la scrittura ad ideogrammi. I giapponesi adottarono la nuova religione e adattarono la loro lingua ai bellissimi segni cinesi chiamati kanji. Uno di questi monaci, Donchō, era anche pittore e insegnò ai giapponesi come preparare i colori, come fare la carta e come decorarla. Non ci è dato sapere se fra le varie tipologie di decorazione ci fosse anche il suminagashi.

La carta veniva prodotta da famiglie che si specializzavano per i vari usi a cui era destinata, con segrete ricette di varie fibre di diverse piante, in particolare kozo, gampi e mitsumata. Spesso si lavorava nel periodo invernale, quando il lavoro delle risaie si fermava e il freddo favoriva la giusta densità al tororo aoi, una mucillagine collosa necessaria a tenere legate le fibre.

In alcuni periodi la fabbricazione della carta e la sua decorazione erano attive e fiorenti, in altri periodi la produzione si fermava, spesso a causa delle guerre, quando gli uomini dovevano abbandonare famiglia e lavoro per andare a combattere.

Un altro motivo per la maggior o minor diffusione del suminagashi è legato alle diverse ere dei vari imperatori che si sono succeduti in Giappone. Alcuni di loro, molto sensibili alla cultura, favorivano l’arte, la letteratura, la poesia, la pittura e quindi tutte le tecniche di lavorazione della carta, della fabbricazione degli inchiostri e delle innumerevoli tecniche decorative. Dall’imperatrice Suiko, che accolse Donchō e i suoi doni, favorendone lo sviluppo, alla potentissima famiglia dei Fujiwara del periodo Heian, che per almeno 300 anni a cavallo dell’anno mille, incentivò e perfezionò la lavorazione della carta, fino al samurai e daimyō Toyotomi Hideyoshi, che verso la fine del 1500 promosse progetti di sviluppo delle cartiere sparse per tutto il Giappone.

Se all’inizio la carta veniva usata principalmente come materiale sostitutivo della seta per la scrittura, presto se ne studiarono altre applicazioni, sia in campo artistico che pratico.

La carta andava via via sostituendo altri materiali, spesso più costosi, per la realizzazione di oggetti per l’uso quotidiano: fogli per la scrittura e la pittura, libri, utensili per la casa, pareti scorrevoli, paraventi, lampade, ventagli, ombrelli, abiti, e tanto ancora veniva realizzato con carte preziose, sia bianche che decorate e, a volte, anche impermeabilizzate per renderle più resistenti.

Oltre al potere politico e militare, che da sempre ha condizionato la produzione della carta, anche la religione, o meglio le religioni, furono importanti per la sua diffusione e per tutto ciò che con la carta si può fare, compresa la pratica del suminagashi.

Prima dell’arrivo del buddhismo il Giappone non aveva una vera e propria religione, ma una concezione animista del mondo, in cui ogni elemento della natura, animale, vegetale e minerale è abitato da uno spirito. Più che una religione quindi una filosofia di vita o meglio una “via” chiamata Shintō, che significa infatti “via degli dei”. Queste divinità venivano chiamate Kami, parola giapponese che significa “stare in alto”. Quando dalla Cina arrivò la carta venne naturale chiamarla kami, perché nel ciclo della sua fabbricazione le fibre stanno in alto sull’acqua. Da questa omofonia la carta e le divinità shintō sono strettamente legate e la carta viene considerata un materiale caro agli dei.

Tanti i modi in cui la carta viene usata per rappresentare la divinità, la più antica e importante è quella per delimitare lo spazio sacro, davanti al santuario shintoista vengono appese bianche striscioline ripiegate (shide), ad indicare che in quel punto si entra nello spazio degli spiriti superiori, oppure appese ai Torii o attorno ai fusti degli alberi. Dove c’è kami (carta) c’è Kami (divinità).

L’acqua, che nella cultura shintoista rappresenta la purificazione, è l’elemento che permette alle fibre di legarsi fra loro a formare il foglio di carta, ma consente anche il trasporto delle tracce dell’inchiostro nel suminagashi. La via degli dei si esprime quindi pienamente nella via dell’acqua e dell’inchiostro, ancor prima di esprimersi nel modo più strutturato e rigoroso che sarà proprio del buddhismo zen. Al modo di vivere shintoista, dove il rapporto con i kami è simile a quello tra gli uomini in un continuo dialogo legato alle stagioni, alla coltivazione del riso, alle necessità del quotidiano, ma soprattutto alla vita reale in tutte le sue forme espressive, si contrappone la concezione buddhista.

Il suminagashi shintoista è un gioco di linee fluttuanti, un momento di purificazione fisica e mentale, che consente di lasciare la stanchezza e ogni fatica nell’acqua, per uscirne rinnovati. Il Kami dell’acqua purifica allo stesso modo del bagno rituale, ofuro, dove si va non per lavarsi, ma per rilassarsi e ritrovare energia.

Il suminagashi buddhista è una pratica di meditazione. Quando il buddhismo arriva in Giappone trova terreno fertile per radicarsi in quel tipo di cultura, interagendo con lo shintoismo. Là dove i kami sono spiriti legati alla vita, si affiancano i buddha con la loro visione del dopo vita. Negli anni che seguirono l’arrivo del monaco Donchō la religione buddhista si ramificò nelle isole giapponesi in innumerevoli scuole, diversificate per il tipo di insegnamento e il modo di pregare. La più originale è quella in cui la fonte di ispirazione è l’arte. Il buddhismo zen (che significa meditazione) è la scuola di pensiero che utilizza le pratiche artistiche come via per raggiungere l’illuminazione (satori), o semplicemente la consapevolezza del qui e ora. Tante le arti, ciascuna con diverse tecniche e ritualità gestuali, che accompagnano l’adepto verso la propria realizzazione. Dalla calligrafia a pennello, (shodō), alla cerimonia del the, (chadō), alla composizione dei fiori in vaso (kadō) e così via, ciascuno può trovare la via più adatta e sé. I nomi giapponesi delle arti zen hanno in comune la desinenza dō che significa dottrina, strada, percorso spirituale e rappresenta la via da seguire nella vita. La via “è” la vita.

Archivio Luisa Canovi.

Il suminagashi trova nella cultura zen il suo mondo ideale; basta preparare i 4 Tesori del Calligrafo, versare l’acqua, sedersi tranquilli e meditare sull’inchiostro che fluttua liberamente. Il corpo si rilassa, la mente si pacifica e tutto scorre in armonia. Scorrere in armonia, con un movimento continuo porta a un’altra religione o meglio a un’altra filosofia, il taoismo. Anche il taoismo arriva dalla Cina e affascina il mondo giapponese con l’immagine del tao, un cerchio diviso in due parti uguali che si compenetrano elegantemente, in due sinuose virgole, in giapponese magatama, create dalla geometria dinamica del cerchio, in modo che una parte non possa esistere senza l’altra, come due elementi uguali e contrari: uomo e donna, bianco e nero, attivo e passivo. Il suminagashi è allora la perfetta rappresentazione del taoismo nella concezione degli opposti, chiamati yin e yang: l’acqua trasparente e l’inchiostro nero, le linee scure alternate alle linee chiare agiscono come i due magatama, una linea crea l’altra e ogni linea chiara prende la forma di quella scura in un movimento fluido e ipnotico senza soluzione di continuità.

Chi pratica suminagashi oggi può, anche senza conoscere il pensiero giapponese, ritrovare una serenità interiore e un appagamento estetico, come per chi pratica le arti zen, la meditazione, la contemplazione del movimento naturale delle cose.

Luisa Canovi si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia e si laurea al DAMS di Bologna. Dal 1982 lavora come libera professionista, creando origami e oggetti in carta. Dal 1983 al 1989 è presidente del Centro Diffusione Origami.

Nel 1995 fonda a Milano il centro culturale di Arti Cartarie Paper Factory dove approfondisce lo studio delle tecniche orientali scoprendo l’antica arte del Suminagashi. Nel 1996 si diploma in giapponese presso l’ISMEO. Nel 2009 apre lo studio Origami-Do e collabora con agenzie, aziende e cartiere. Dal 2012 tiene corsi di formazione di Origami, Libro d’artista e Suminagashi.

Nel 2016 organizza il primo Convegno per Origami Paper Designer e nel 2020 apre Origami Do Temporary Gallery.

Autrice di vari libri sull’origami, questo è il suo primo libro dedicato al Suminagashi.

Vive e lavora a Milano.