Il Siddhaṃ (prima parte)

Una meravigliosa forma di scrittura - La storia

Scritto da costanzabrogi.jimdofree.com - Siddhaṃ, la scrittura perfezionata, la bellissima forma di scrittura del sanscrito, ancora oggi usata nelle scuole del buddhismo esoterico. In questa prima parte poniamo l'attenzione sulla sua parte storica, dall’India, fino al Giappone.

I caratteri Siddhaṃ, chiamati Bonji in Giappone, rappresentano il divino, nascono in India e sono stati diffusi in Giappone grazie a Kūkai, il fondatore della scuola Shingon, che li ha approfonditi in Cina, anche se erano già arrivati nel paese del sol levante prima del suo viaggio. È stato grazie a Kūkai se questi caratteri non si sono perduti e se sono arrivati fino a noi così, in tutta la loro bellezza.

Il Siddhaṃ è una forma di scrittura del Sanscrito, nata nel nord dell’India. Il Sanscrito è arrivato in India grazie agli Arii, il popolo che dal Turkestan, regione dell’Asia centrale, ha colonizzato l’India intorno al 1500 a.C., stabilizzandosi e creandovi una civiltà. Il Sanscrito si è sviluppato dal loro linguaggio, anche se la maggior parte delle lingue parlate in Europa, India e Persia hanno tutte questa origine. La forma più antica di Sanscrito deriva dai Veda, poi si è evoluta nel Sanscrito classico, ma era una lingua usata non tanto dal popolo, quanto da alcune caste, tra cui i Brahmani, che detenevano il potere religioso, quindi possiamo affermare che è la lingua della cultura e della religione.

La lingua dei Ṛgveda, la parte più antica dei testi sacri di questi popoli, è espressione di una cultura scomparsa ed affine a quella dell’antico Iran, inoltre sembra essere il risultato di tutta una serie di dialetti, ad oggi di difficile definizione. Il vedico, che rappresenta il nocciolo di molte lingue indoarie e neoiraniche, ha subìto, insieme alla cultura, un’evoluzione che ha portato anche ad una sua semplificazione irreversibile, dalla quale è nato il Sanscrito.

Lo spartiacque tra la fine del vedico e l’inizio del Sanscrito classico è attribuito al grammatico indiano Pāṇini, che nel suo Aṣṭādhyāyī ha formulato 3959 regole della morfologia sanscrita, una sorta di grammatica, pur se all’interno di questo compendio vi sono riferimenti anche a testi a lui precedenti.

Il Sanscrito, la cui parola deriva da saṃskṛta, era considerata una lingua perfetta, ben distinta dal prākṛta, i dialetti popolari, dai quali si sono sviluppate poi le varie lingue dell’India. Il Sanscrito rimase la lingua parlata dai religiosi e dall’aristocrazia militare ed acquisì molta autorevolezza, dovuta alla sua sacralità che proviene dai testi vedici, dai quali deriva. Però è una lingua solo parlata, non ha una propria scrittura, anzi in ogni regione dell’India, fino a poco tempo fa, si sono usate molte scritture differenti a livello locale. Nonostante la leggenda narri che Brahmā ha inciso le sacre scritture degli Arii nella foglia d’oro, l’autorità del Sanscrito era molto più legata ad una giusta recitazione ed intonazione dei versi, piuttosto che al sistema di scrittura, questo per il pensiero comune indiano, per il quale le cose contenute nei libri non hanno lo stesso spessore di quelle recitate da una voce vivente.

Probabilmente la scrittura è arrivata in India dalla Persia, con i mercanti che la usavano per i loro affari. Il re indiano Aśoka la introdusse nel paese, mentre i Buddhisti iniziarono a mettere per iscritto i loro testi non prima del 1° secolo a.C.,quindi divenne un mezzo di diffusione dei testi molto importante. Tutte le grafie indiane provengono dalla scrittura Brāhmī, quella attestata per la prima volta nelle scritture di re Aśoka, la cui lingua era il Pracrito, termine con cui si indicano le lingue naturali regionali. Nelle sue scritture, incise su grosse pietre, re Aśoka annunciava la sua conversione al buddhismo e le glorie della legge buddhista, ma il fatto che i suoi editti fossero in Pracrito, usando i caratteri Brāhmī ed alcune parti della scrittura Kharoṣṭhī, un alfabeto di origini persiane simile all’aramaico, risponde al desiderio del Buddha, che pare avesse insistito di dare gli insegnamenti alle persone nel loro dialetto.

La scrittura Brāhmī aveva una struttura di vocali e consonanti che formano sillabe molto simili a quelle delle varie scritture dell’India, suggerendo il denominatore comune. Le varie scritture indiane si sono sviluppate localmente, tutte con radici nella scrittura Brāhmī ed il Siddhaṃ non fa eccezione. Generalmente le scritture del nord dell’India, di cui fanno parte il Siddhaṃ, la scrittura Devanāgarī e quella Tibetana, sono più squadrate, quelle del sud invece, dalle quali deriva ad esempio la scrittura Birmana e la Kannada, sono più tondeggianti e tra le spiegazioni che si sono date vi è l’uso del materiale di scrittura: a sud si sono usate per molto più tempo le foglie di palma essiccate, nel nord, grazie alle influenze islamiche, si usava anche la carta. Nel sud la foglia di palma veniva essiccata, incisa con una punta metallica ed inchiostrata con la fuliggine, quindi ripulite con la pomice. La struttura della foglia quindi imporrebbe delle grafie tondeggianti, perché una grafia squadrata l’avrebbe spezzata.

Inizialmente i Buddhisti resistettero all’uso della scrittura, perché tutto ciò che era spirituale veniva ascoltato ai piedi del maestro e tramandato grazie alla memoria, ma quando iniziarono ad usarla, si rivelò uno strumento utilissimo per la diffusione del culto.

La scrittura continuò a svilupparsi anche durante l’era Gupta (240 – 550 d.C.), considerata l’età d’oro del buddhismo indiano, periodo di grande fioritura per la scrittura e per le arti. La scrittura usata in quel tempo nel Nord ovest dell’India venne chiamata scrittura Gupta e fu usata fino a circa il 12° secolo.

Il Siddhaṃ è suo diretto discendente.

La leggenda narra di uno studente, vissuto in quest’epoca, che voleva imparare a scrivere. Il suo insegnante scrisse la parola Siddhaṃ (altri dicono Siddhāṃrastu) per fargliela copiare. Da quel momento, questa scrittura iniziò ad essere conosciuta come Siddhaṃ e dal 7° secolo divenne un metodo di scrittura distinto, evolutosi con i vari passaggi di mano, perché veniva ricopiata. In questi anni, nei testi, troviamo questa parola in apertura, poi divenne sinonimo di sillabario usato dagli studenti che copiavano le scritture. Nella letteratura Sanscrita non appare il nome Siddhaṃ in riferimento alla scrittura, quindi probabilmente il nome è derivato da una tradizione popolare, ma nella descrizione dell’India fatta intorno all’anno 1000 dallo studioso persiano Abu Rayhan al-Biruni possiamo leggere le seguenti parole:

L’alfabeto più conosciuto è quello chiamato Siddhamatṛkā, da alcuni considerato originario del Kashmir, perché questi popoli lo usano. È usato anche a Vārāṇasī (Benares), questa città ed il Kashmir sono la sede delle più alte scuole di scienze Induiste.

Lo stesso alfabeto è usato a Madhyadeśa, la zona intorno a Kannauj, chiamata anche Āryāvarta. A Mālava c’è un altro alfabeto, chiamato Nāgara, che differisce solo nello stile dei caratteri. Usano delle tavolette nere e vi scrivono sopra dal lato lungo, scrivendo con materiale bianco da sinistra a destra, copiando le lettere. In alcune zone rurali dell’India si vedono i bambini che tracciano le lettere con le dita sulla sabbia. Ogni volta che l’insegnante scrive un nuovo paradigma sulla tavoletta aggiunge la parola Siddhaṃ o Siddhāṃrastu, per augurio, e ai bambini, per primo esercizio fa copiare queste parole.

Anche Yìjìng, un monaco cinese che ha viaggiato in India, ha incontrato questa parola e nei suoi resoconti di viaggio scriverà:

Gli Indiani iniziano i loro studi con le “tavole di scrittura Siddhaṃ”, libri simili a quelli di scrittura usati nelle scuole. Questo titolo significa successo e buona fortuna, insegna le prime 49 sillabe base, come combinarle con le vocali, facendo legature ed è diviso in 18 sezioni.

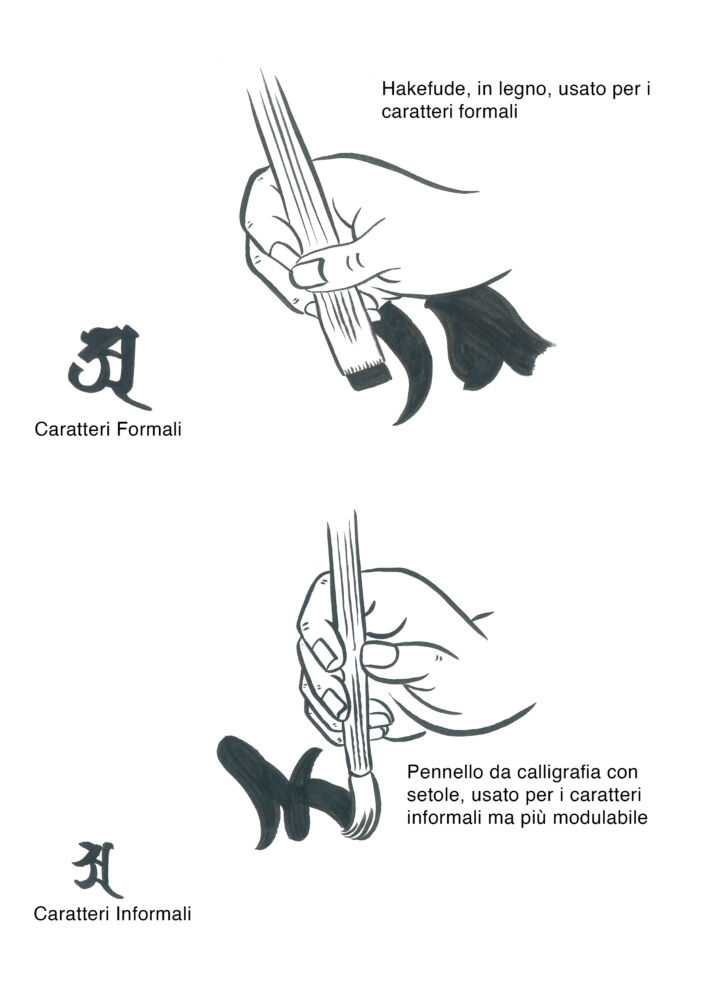

La parola Siddhaṃ, che significa perfezionato, divenne sinonimo della scrittura indiana. I buddhisti lo considerano la scrittura perfetta per la lingua sanscrita, anche se, inizialmente, non era usata per scopi religiosi. Prima dell’arrivo della carta, i Sūtra erano copiati, usando una specie di penna fatta in legno, su corteccia o foglie di palma trattata, che poi venivano rilegate, talvolta si facevano anche incisioni sul rame. In India non si usava il pennello e, salvo pochissimi casi, i Sūtra originali in questo alfabeto sono andati perduti.

Le scritture buddhiste, già in Siddhaṃ, uscirono dai confini dell’India grazie ai missionari, arrivando in Cina ed in Corea, ma il Siddhaṃ è giunto fino a noi grazie ai monaci Kūkai e Saichō, fondatori delle scuole buddhiste giapponesi Shingon e Tendai, che lo appresero nel continente. Entrambe le scuole lo usano ancora per i Mantra, dando grande importanza a questi segni. Nei vari passaggi le cose subirono dei cambiamenti, in India la scrittura costituì un aiuto mnemonico, perché con essa si risolsero i problemi dei vari dialetti, usando una lingua unificata, il Sanscrito ed in misura minore il Pāli, la lingua in cui è scritto il canone buddhista Theravāda. In Cina invece accadde l’opposto, i molti dialetti parlati erano unificati da un solo metodo di scrittura, i cui caratteri potevano essere letti in vari modi. In Cina le scuole esoteriche, dove il Siddhaṃ era usato per i Mantra, ebbero breve durata, complice anche la caduta della dinastia Tang, quindi non vi fu una diffusione massiccia come in Giappone. Kūkai e Saichō fecero appena in tempo ad acquisirlo ed importarlo nel proprio paese natio, dov’è sopravvissuto, insieme alla Corea, fino ai giorni nostri. In Cina, il Siddhaṃ è sopravvissuto solo nel Taishō Tripiṭaka, una versione del canone buddhista cinese, probabilmente perché negli anni in cui fu compilato era ancora considerata essenziale la preservazione della corretta pronuncia del Sanscrito. Inoltre in questo Paese si preferì usare il pennello di setole da calligrafia o un pennello speciale in setole di legno per copiarne i caratteri. L'uso del pennello con le setole ha consentito la creazione di un nuovo stile grafico nella scrittura di questi caratteri.

Il Buddhismo arrivò in Cina nella tarda dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.), anche se alcuni storici parlano, basandosi su annali ufficiali cinesi, di un arrivo del buddhismo nella dinastia Wei (220 – 265 d.C.). La dinastia Han vide un periodo di grande fermento culturale, l’imperatore Wu Ti (156 a.C. – 87 a.C.) aveva istituito uno stato centralizzato, i cui ruoli erano ricoperti da civili altamente istruiti, reclutati con durissimi esami, in modo che potessero accedere alle cariche statali soltanto i migliori talenti, addestrati in un’università centrale. Nei circoli culturali però nacquero anche dei movimenti con idee molto critiche nei confronti del governo. L’apprensione nei confronti degli esami di stato creò condizioni favorevoli per università private, in competizione con quella centrale, ma in questi quattro secoli tutta la società cinese era basata su ideali confuciani e altre filosofie erano prese poco in considerazione. Gli anni che seguirono la dinastia Han portarono ad un’apertura ad altri modelli culturali, uno di questi fu il Buddhismo, i cui concetti filosofici attrassero molti intellettuali, anche se Confuciani e Taoisti si opposero. Il Buddhismo, che tramite i missionari aveva incuriosito i cinesi, divenne poi popolare tra gli aristocratici e l’ordine monastico divenne un’importante istituzione.

In Cina il Buddhismo si mescolò alle tradizioni, quello esoterico ebbe più fortuna, ma non ci fu mai profondo interesse per il linguaggio, per la grammatica, a differenza ad esempio del Tibet, dove il Sanscrito era considerata la vera parola del Buddha, nella sua forma originaria. In realtà vi fu molto interesse per i Dhāraṇī, che erano considerati delle formule magiche. In Cina la lingua autoctona era considerata superiore, mentre le altre, considerate barbare, potevano suscitare curiosità, ma mai uno studio approfondito, quindi molti termini originari del Sanscrito, vennero tradotti in cinese, adattandoli. Le differenze grammaticali tra Sanscrito e Cinese, già a partire dal fatto che quest’ultima è una lingua logografica, con i caratteri che indicano il significato piuttosto che la lettura, scoraggiarono lo studio del Sanscrito. I cinesi inoltre non distinsero tra lingua sanscrita e scrittura Siddhaṃ, ma hanno tradotto tutto con Hsi t’an, che poi in giapponese diventerà Shittan oppure, per intendere la scrittura Brāhmī, usarono il termine Fan tsu e che in giapponese diventerà Bonji.

Il Siddhaṃ si diffuse in Cina nei primi anni del 5° secolo, dove vediamo i caratteri ed il loro significato esoterico, ma ancora erano pochi i cinesi in grado di capire realmente il Sanscrito, tra questi ci sono tre grandi monaci, che avevano viaggiato in India, ovvero Fǎxiǎn, Xuánzàng ed Yìjìng. Nei primi anni in cui il Buddhismo fu introdotto in Cina, pochi furono i cinesi che impararono il Sanscrito in patria, da monaci indiani. A differenza del linguaggio, fu la scrittura Siddhaṃ ad avere successo in Cina, perché i cinesi erano affascinati dalla bellezza dei caratteri. Il Buddhismo tuttavia portò molti concetti nuovi in Cina, che non potendo essere tradotti, vennero trascritti, e ciò creò vari problemi, perché molti suoni del Sanscrito non esistono nel cinese, un po’ lo stesso problema che si trova con il giapponese, dove sillabe diverse sono tradotte alla stessa maniera, rendendo molto difficoltoso, anche oggi, lo studiare il Siddhaṃ con testi in giapponese.

Uno stimolo importante allo studio della scrittura si è avuto grazie al Taoismo, dove già esistevano formule quasi magiche, scritte e culturalmente molto radicate in Cina. I cinesi avevano già familiarità con queste formule, quindi accettarono bene sia i Mantra che i Dhāraṇī e crebbe la concezione che, per avere effetto, dovessero essere pronunciati correttamente, per cui era importante metterli per iscritto in modo giusto. Anche il fatto che uno dei primi Mantra tradotti, di cui abbiamo notizie, sia del 286, molto vicino all’introduzione del Buddhismo in Cina, dimostra che sia stato accettato fin da subito, grazie alla vicinanza di questo aspetto del Buddhismo con la tradizione autoctona. L’attrazione verso i Mantra e i Dhāraṇī incoraggiò lo studio della scrittura Siddhaṃ, ma il concentrarsi sui segni e la scrittura, piuttosto che sullo studio della grammatica, probabilmente deriva dal fatto che era anche difficile trovare un insegnante all’epoca. L’unico modo era cercare un monaco che fosse emigrato dall’India, ma molti di loro, che lavoravano come traduttori di testi, raramente insegnavano il Sanscrito.

Col passare degli anni e con le varie traduzioni si acquisì maggior consapevolezza di questi segni. Xièlíngyùn, un famoso poeta vissuto tra il 385 e il 433, revisionò la traduzione del Mahāparinirvāṇa Sūtra di Fǎxiǎn e Buddhabhadra e ciò ha segnato un passaggio importante, infatti le sue revisioni verranno riutilizzate, aprendo la strada ad una visione accademica dello studio del Siddhaṃ. Addirittura l’imperatore Wu Ti (464-549), fervente buddhista, scrisse un commentario al Mahāparinirvāṇa Sūtra. In tutti questi scritti cinesi, poco si menziona della grammatica del Sanscrito, ma il monaco Yìjìng, partito alla volta dell’India nel 671, ritornerà nel 695 e nel racconto del suo viaggio scriverà qualcosa sulla grammatica del Sanscrito, sostenendo che è la chiave per comprendere bene anche l’alfabeto in Siddhaṃ.

L’interesse per il Siddhaṃ era in divenire continuo, poi con l’arrivo delle scuole esoteriche, l’interesse crebbe ancora e in un popolo come quello cinese, già avvezzo alla potenza delle frasi magiche taoiste, ottenne molta popolarità anche se Dhāraṇī e Mantra, a differenza di altri testi, non furono mai tradotti ma solo traslitterati. I cinesi infatti davano più importanza alla formula scritta piuttosto che a quella parlata. Tra l’altro la popolarità del Dhāraṇī si estese anche in regni limitrofi all’impero cinese, come ad esempio la dinastia dei Liáo, che hanno regnato in Manciuria e Mongolia dal 907 al 1125, nei cui territori sono stati ritrovati dei Dhāraṇī, scritti in Siddhaṃ e incisi su pietre.

Sembra che il primo straniero a portare in Cina una raccolta di Sūtra appartenenti alla scuola Vajrayāna, sia stato Atikūṭa, un monaco arrivato dall’India intorno al 625, poi negli anni è stato portato altro materiale ed il traduttore più prolifico fu Śubhakarasiṃha, arrivato in Cina nel 716. In Cina c’è sempre stata confusione con le traslitterazioni dei termini dal Sanscrito al cinese, ma grande importanza nel codificare questa lingua straniera l’ebbe Amoghavajra, maestro di Huìguǒ, arrivato in Cina dall’India nel 720, il quale, oltre a parlare di trascrizione dei suoni dal sanscrito al cinese, codificando i vari modi per riconoscere vocali lunghe da quelle corte, doppie etc… scrisse riguardo ai significati esoterici delle sillabe, inoltre spinse molto sull’uso del Mantra e sull’importanza delle sillabe seme. Molto importante fu anche il lavoro di un monaco di nome Chih Kuang, che intorno all’800, sotto la guida di un maestro indiano chiamato Prajñābodhi, scrisse un testo sul Siddhaṃ che poi divenne presto il riferimento per lo studio di questa scrittura, anche se non accennerà a nessuna regola grammaticale. È un testo breve, ma ciò che ci portiamo dietro anche oggi è grazie al suo testo.

Il periodo di massimo splendore delle scuole esoteriche durò per tutta la dinastia Tang e nella dinastia dei Song settentrionali (960 – 1127), poi il buddhismo Vajrayāna ha iniziato a decadere con la dinastia dei Song Meridionali (1127–1276) e le persone sembravano molto più interessate alle scuole che diffondevano il buddhismo delle terre pure. Con i mongoli alla guida della Cina, nella dinastia Yuán (1271-1368) il Lamaismo, ovvero il Buddhismo Tibetano, divenne popolare e le altre scuole vennero relegate a ruoli secondari, tanto che già nella dinastia Míng (1368-1644) il Vajrayāna era praticamente scomparso. I Míng favorirono il Lamaismo per ragioni politiche, il Siddhaṃ quindi in Cina scomparve in favore della scrittura tibetana, che venne usata per scopi religiosi e finì completamente nell’oblio nella dinastia Qīng (1644-1911).

La scarsità di testi approfonditi ed insegnanti di Siddhaṃ in Cina fece sì che si formasse un alone di mistero intorno a questi caratteri e che si sviluppasse l’idea di usare questa lingua nei rituali, in modo magico, dove si prediligevano formule e sillabe seme. Le sillabe seme erano molto importanti in Cina, perché la loro funzione principale era quella di preparare la mente per la meditazione e riflettere sul loro significato mistico, si faceva soprattutto con la lettera A, che aveva un significato particolare, simbolo dell’inizio di tutte le cose. La meditazione sulla A, chiamata in cinese Āzì guān, prevedeva il disegnare questa lettera in oro che emergeva da un loto bianco ad otto petali. Questo disegno veniva appeso al muro e si meditava davanti ad esso, facendo dei gesti per purificare la mente ed allontanare influenze negative e pronunciando la sillaba inalando ed espirando l’aria. Il praticante vede la lettera ingrandirsi fino ad espandersi per tutto l’universo e la identifica in Mahāvairocana. Questo tipo di meditazione è comune anche in Giappone come Ajikan.

Le Bījākṣara, le sillabe seme, sono importanti non solo in questo rituale, ma a livello generale, perché rappresentano l’essenza di una particolare divinità oppure l’essenza di un particolare Sūtra o Mantra. Nella maggior parte dei casi sono abbreviazioni di nomi o epiteti, non è ben chiara l’origine della sillaba seme, ma per le divinità più potenti generalmente si presuppone che siano il risultato di particolari considerazioni sulla divinità stessa.

Questo aspetto del Siddhaṃ influenzò molto Kūkai, allievo di Huìguǒ, di conseguenza l’uso del sanscrito nel buddhismo esoterico giapponese divenne piuttosto marcato. In Giappone l’uso del Siddhaṃ, qui chiamato Shittan, ebbe il suo massimo sviluppo, i suoi caratteri, conosciuti come Bonji, divennero popolari nel paese proprio grazie alle scuole esoteriche. In Giappone il Buddhismo è arrivato nel 372 circa dalla Corea, ma il Sanscrito vi fu introdotto per la prima volta nel 607 (alcune fonti parlano del 609) da Ono no Imoko, un diplomatico che, essendo a capo di una missione nel continente, portò dalla Cina alcuni manoscritti in Siddhaṃ scritti su foglie di palma, ad oggi conservati al tempio Hōryūji che si trova ad Ikaruga, vicino a Nara. Era prematuro per i giapponesi interessarsi al Sanscrito, quindi non ci fu molta attenzione verso i manoscritti portati, ma le cose iniziarono a cambiare quando i contatti con la Cina si intensificarono.

L’imperatore Shōmu seppe di un monaco cinese chiamato Ganjin, che aveva studiato il sanscrito da un monaco indiano nel 716, e che era un’autorità nell’ordine monastico, quindi mandò degli emissari nel 733 ad invitarlo in Giappone. Ganjin arrivò a Nara nel 735 e fu accolto con onori, ma mai gli fu chiesto niente riguardo al sanscrito. Nel 736 arrivò il monaco indiano Bodaisenna, con un discepolo chiamato Buttetsu, che tenne un corso di questa lingua, nell’allora capitale Nara, nel 750 gli fu chiesto di aprire una scuola, dove insegnò diversi Dhāraṇī. Importante fu il libro che i due portarono in Giappone, chiamato Shittanshō, anche se era troppo presto per poter essere analizzato con attenzione. Le cose cambiarono radicalmente circa un secolo dopo, quando arrivarono in Giappone le scuole esoteriche.

Spesso viene attribuita l’introduzione del Sanscrito a Kūkai, perché è grazie sia a lui che al monaco Saichō, fondatore della scuola Tendai, che si è diffuso moltissimo e, rispetto ai vicini cinesi, in Giappone venne spinto molto lo studio di questa lingua. Non poteva accadere diversamente, dato che per il buddhismo esoterico la buddhità è realizzata attraverso la pratica dei tre segreti di corpo, parola e mente, ovvero con la conoscenza di Mudrā, Mantra e Maṇḍala.

Entrambi si recarono in Cina nell’804 ed impararono il buddhismo esoterico ed il Siddhaṃ. Kūkai tornò in Giappone nell’806 e fondò la scuola Shingon, Saichō invece era tornato nell’805 e fondò la scuola Tendai, ma era il primo che aveva approfondito maggiormente lo studio del Sanscrito.

Kūkai tornò dalla Cina con molto materiale sulla lingua Sanscrita ed il Siddhaṃ e ciò dette una forte spinta allo studio, ora i tempi erano finalmente maturi. Secondo alcuni studiosi, lo studio del Siddhaṃ incoraggiò i letterati del periodo Heian a sviluppare i Kana, vedendo nell’acquisizione di un sistema di scrittura fonetico, un modo più pratico della scrittura totalmente ideografica che veniva dalla Cina. Il Gojūonzo, la tavola con i Kana, riprendeva un po’ il modello di quella del Sanscrito e ciò fece sviluppare le leggende che vogliono Kūkai come l’inventore dei Kana. Anche i Man’yōgana, la forma arcaica dei kana, si dice siano un’invenzione giapponese, ma in realtà erano presenti espedienti simili anche nelle scritture del canone buddhista, dove accanto a termini in sanscrito, si trovavano le traslitterazioni in cinese, talvolta con i significati, quindi era probabilmente un metodo più antico. Anche in alcuni commentari di Kūkai si trovano delle traslitterazioni, separandole in base alla lettura giapponese delle sillabe.

Secondo Kūkai, che aveva imparato questa lingua dal monaco indiano Prajñā, durante il suo soggiorno in Cina, grazie al suo mentore Huìguǒ, la giusta pronuncia è essenziale nel recitare i Mantra, ogni parola ha un profondo significato, ma questo viene modificato a causa della traduzione cinese, perciò è necessario usare il Sanscrito per recitarli correttamente. Kūkai aggiunge anche che il Sanscrito è originariamente puro, a differenza dei Kanji che provengono dal mondo delle illusioni e che, anche se può essere usato da scuole non esoteriche, questo uso non toglie purezza ai caratteri, perché è una lingua originariamente pura e non può essere contaminata. Kūkai rigetta la sua creazione da parte di Brahmā, Śiva o Nārāyaṇa, dicendo che questa lingua non è nemmeno un’invenzione dei Tathāgata, ma tutto nasce dalla sillaba A, naturalmente non creata e che tutte le altre derivano da essa. Le lettere in Siddhaṃ formano una trama nel cielo che è come un testo e per leggere e scrivere queste lettere bisogna sperimentarne la forza del vuoto presente in ognuna di esse, in modo che ricordi la natura effimera degli oggetti, che tutto è impermanente e che fa parte del mondo delle illusioni.

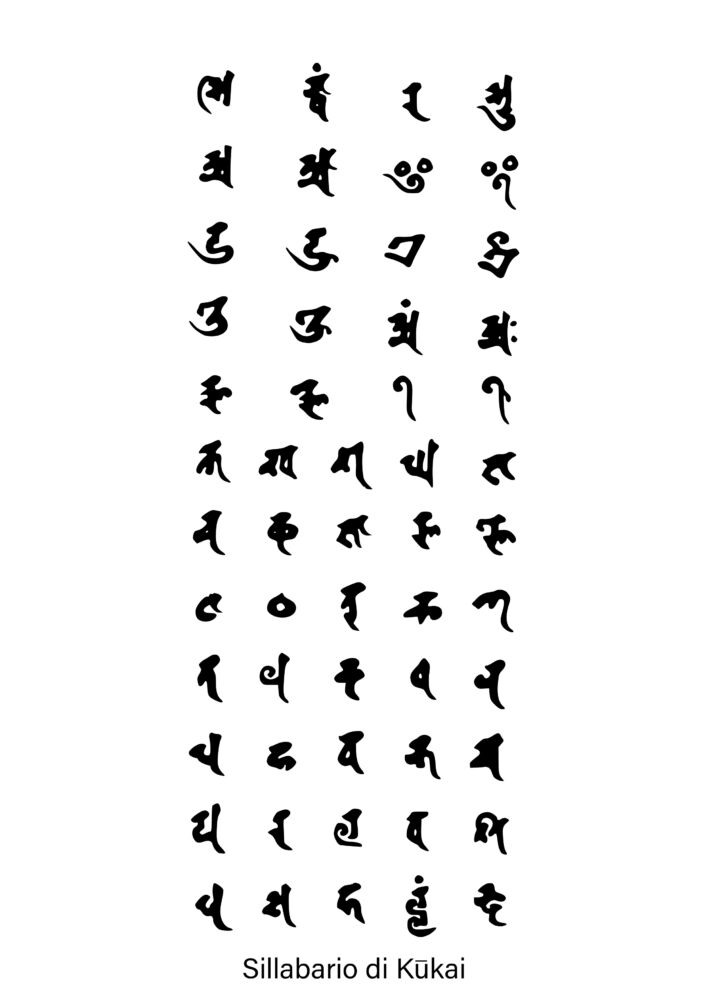

Per Kūkai le lettere sono molto importanti, si collocano nel punto focale dell’interazione tra voce, lettere e realtà e una volta tornato in Giappone, compose il proprio sillabario in Siddhaṃ, nel quale aveva identificato 59 sillabe diverse. Per compilarlo si era servito dei testi in Siddhaṃ e di altri in cinese.

Per Kūkai si distinguono due livelli di comprensione dei segni, uno superficiale chiamato Jisō, dove ad ogni segno si attribuisce un significato, ed un livello di comprensione più profondo, chiamato Jigi, dove al segno è attribuito il vero significato esoterico.

Kūkai dice che Jisō è l’idea che ogni segno possa avere un significato, Jigi è la comprensione che ognuno di essi ha infiniti significati.

Ogni sillaba ha un proprio significato esoterico, questo serve innanzitutto affinché vengano ricordate certe parole chiave degli insegnamenti. Per Kūkai tuttavia ogni significato delle sillabe rappresenta nient’altro che un modo diverso con cui la sillaba A, quindi il Dharmakāya, manifesta sé stessa. Le lettere sono connesse l’una all’altra e la loro identità emerge come nodi di una trama complessa, ma allo stesso tempo ognuna riflette tutte le altre al suo interno.

La trama che formano è il linguaggio del Dharmakāya, il quale si rivela tramite le varie lettere. In questo modo le sillabe rappresentano l’espressione del Dharmakāya che permea tutto, quindi, nelle loro differenze, non sono altro che manifestazioni della lettera A, l’originariamente non-nato, il Dharmakāya stesso.

Kūkai però non si ferma alle sillabe singole, ma spiega anche che le lettere che compongono il Mantra hanno un significato più forte rispetto alle singole sillabe, ai segni grafici del Siddhaṃ, quelli che ad esempio potevano imparare i laici nell’antica India, proprio perché le lettere appartenenti ai Mantra hanno un significato intrinseco, è la conoscenza di questo aspetto che rende i Mantra significativi, altrimenti sarebbero solo parole illusorie. Il Mantra serve per spostare l’attenzione sui significati esoterici delle lettere. Ogni singola sillaba ha infiniti significati, ma il loro significato esoterico rappresenta il modo per differenziarli in quella trama rappresentata dal linguaggio, per scorgerli da punti di vista diversi, da angolazioni differenti. Kūkai spiega portando un esempio e dice che, come ogni Buddha e Bodhisattva possono manifestarsi in infiniti modi e devono conferire i propri insegnamenti nel passato, presente e futuro, non possono esaurire i significati di ogni lettera, quindi la pratica di comprendere un testo, non è quello di fare una lista di ogni possibile significato, piuttosto giocare con le lettere e partecipare a questa produzione inesauribile di significati, questo è possibile solo tramite la recitazione dei Mantra.

Un percorso importante lo fece Myōe, un monaco Shingon vissuto tra il 1173 ed il 1232, che realizzando l’insufficienza del materiale presente in Giappone per capire bene i Mantra e i Dhāraṇī, partì per Cina ed India, tracciando il percorso dei grandi monaci cinesi, come Fǎxiǎn, anche se non riuscì a completare l’impresa per malattia.

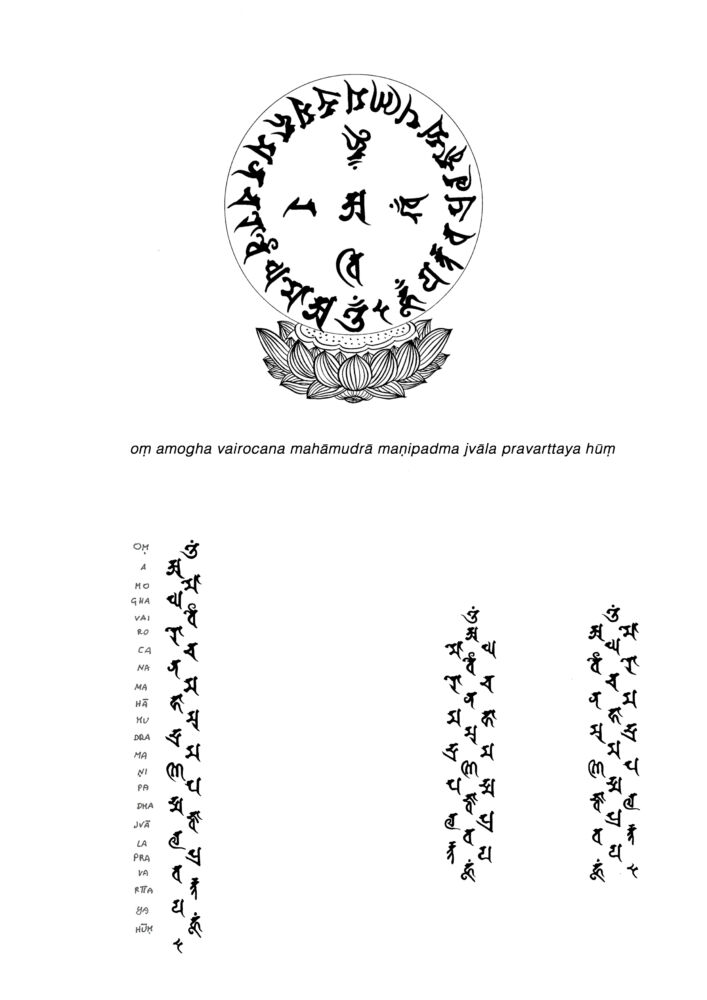

Il suo lavoro più importante è la diffusione del Kōmyō Shingon, il Mantra della luce, con il quale si benedicono delle sostanze, generalmente sabbia, le quali diventano veicolo per espletare il suo enorme potenziale, tanto da purificare tutto ciò che è affetto da Kegare1, dopo averlo recitato per 108 volte. Il testo del Kōmyō Shingon è il seguente:

oṃ amogha vairocana mahāmudrā maṇipadma jvāla pravarttaya hūṃ

(Lode per essere la perfetta e completamente pervasiva illuminazione del grande Mudrā. Rivolgi a me il gioiello, il loto e la luce radiante che esiste nel mondo.)

Il monaco lo descrive così:

La terra e la sabbia del Mantra della luce costituiscono il grande segreto del Dharma di tutti i Buddha. Il Mantra della luce si diffonde in tutto il mondo e protegge tutte le persone. Se la sua sabbia è cosparsa sul cadavere o sulla tomba di un deceduto, anche se questi ha commesso gravi peccati nella vita, ha fallito nel coltivare la bontà ed è caduto all’inferno, la sabbia rilascia immediatamente la luce del Mantra e raggiunge il luogo del peccatore sofferente. Il peccato si dissipa immediatamente ed il deceduto è immediatamente accolto nella terra dei beati.

Il rituale è molto diffuso nella scuola Shingon e ha un effetto di purificazione karmica del praticante a livello fisico, spirituale e morale, in modo da condurlo all’illuminazione.

Anche se fu Kūkai il primo a lasciare qualcosa di scritto riguardo il Siddhaṃ, con il suo Bonji Shittan Jimo narabini Shakugi, dove spiegherà la funzione di Dhāraṇī e Mantra, il primo testo esaustivo in Giapponese, per quanto riguarda le sillabe e la composizione, è quello del monaco Annen, che scrisse lo Shittanzō. Il Sanscrito, dal periodo Heian, venne particolarmente apprezzato per la calligrafia. Fu usato molto per questo scopo, anche se solo dai monaci, uno speciale pennello con setole di legno sottilissime e morbide in modo da avere la giusta fluidità nella scrittura. Il concetto che una parola (o un carattere) avesse uno specifico potere però era già presente in Giappone già prima dell’introduzione del Siddhaṃ. Kotodama è la parola usata per questo concetto, che indica lo spirito della parola, probabilmente la familiarità di questo concetto fece sì che il Siddhaṃ avesse successo.

Nello Shingon vediamo in molti aspetti questo legame con le sillabe, è importante ad esempio il rituale chiamato Ajikan, il cui scopo è raggiungere una connessione con Dainichi Nyorai ed è basato sulla contemplazione della lettera A, scritta in Sanscrito, sopra ad un fiore di loto e tutto inscritto in un cerchio che rappresenta la luna piena. La scelta della lettera A è perché questa simboleggia lo scopo ultimo del buddhismo, ovvero la mente illuminata, la liberazione dall’ignoranza.

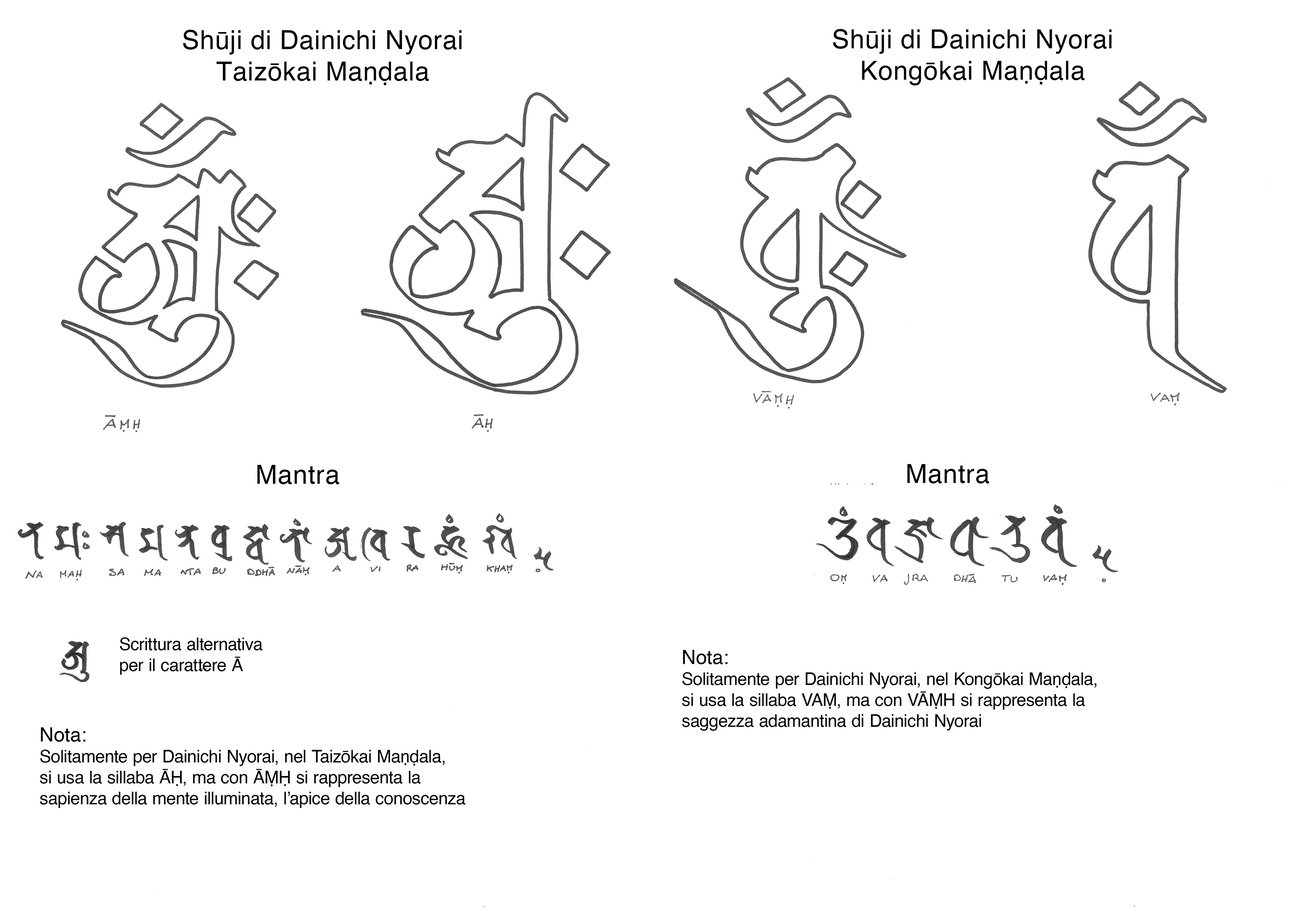

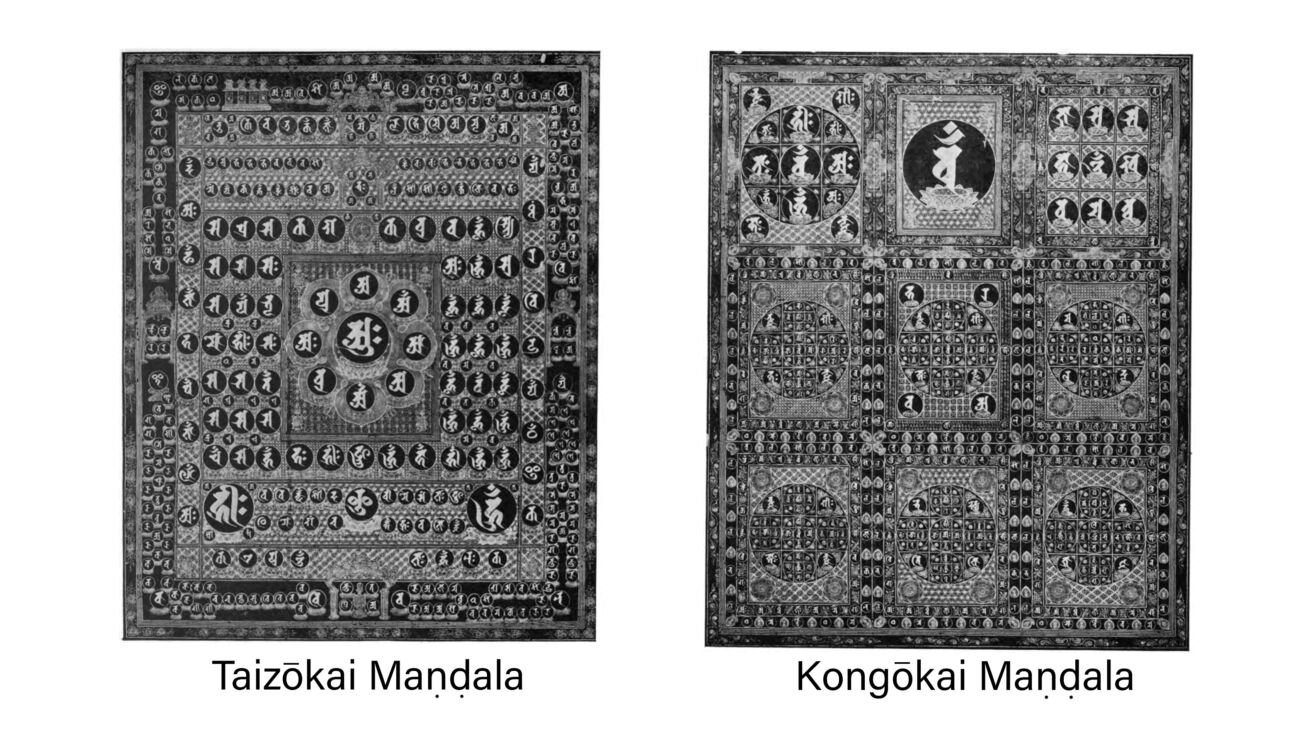

I Bonji con cui vengono identificate le divinità, raccogliendone l’essenza, sono chiamati anche Shūji e derivano dai Mantra associati alla singola divinità. Spesso indicano la prima e l’ultima lettera del mantra, lo scopo iniziale era il ricordarne le informazioni, poi, siccome il contenuto del Mantra è l’essenza della divinità, gli Shūji divennero il loro simbolo. Questo legame tra scrittura e intervento divino deriva dalla tradizione vedica. In questa tradizione l’intero universo si incarna in suoni e ogni cosa è identificata da suoni. Anche nel buddhismo esoterico si da particolare importanza ai suoni, il suono primordiale è la A, dal quale derivano tutti gli altri e nel sanscrito ogni sillaba contiene la A.

Due dei quattro Shūji - quelli del Maṇḍala del mondo dell’utero contenente le sillabe ĀḤ e ĀṂḤ e quelli del Maṇḍala del mondo di diamante che ha le sillabe VAṂ e VĀṂH - di Dainichi Nyorai è proprio la lettera A, ciò riflette il concetto che ogni cosa nel cosmo è emanazione di Dainichi Nyorai.

Il buddhismo esoterico è fortemente permeato dal concetto che ogni cosa del mondo, il visibile e l’invisibile, è rappresentata da una lettera e, semplificando, ogni segno è impregnato dalla possibilità di raggiungere l’illuminazione con uno sguardo.

Lo studio del Sanscrito è perciò molto importante nello Shingon, dove si comincia imparando le sillabe e le legature, studiando dai manuali, chiamati Shittan Jūhasshō, e il percorso di studi si conclude con lo studente che diventa pronto per trasmettere il suo sapere, poi viene ordinato come maestro, a seguito di un rituale chiamato Shittan Kanjō, che non è stato stabilito da Kūkai, ma i sui testi ne hanno gettato le basi per la creazione. Durante il rituale vengono usati degli speciali Maṇḍala, chiamati Ho Mandara, composti da Shūji e alla fine del rituale il maestro consegna dei documenti segreti, con stili di scrittura ed istruzioni sulla pronuncia all’allievo.

Inizialmente il Sanscrito era di uso esclusivamente monastico, ma dalla fine del periodo Heian e soprattutto nel periodo Kamakura, fu amato anche dalle persone comuni, affascinate dalla loro estetica, prolificarono quindi oggetti contenenti sillabe del Sanscrito. Dopo un breve declino, dovuto probabilmente anche agli anni particolari e turbolenti che stava affrontando il paese durante il periodo Muromachi (1336 - 1573), tornò ad essere popolare durante il periodo Tokugawa (1603 – 1868), anni in cui il Buddhismo, pur convivendo con lo Shintō, era influente per quanto riguarda la sfera religiosa ed i templi beneficiavano di generose offerte della nuova classe dei mercanti. Oltre allo Zen, rifiorì anche la scuola Shingon, di conseguenza lo studio del Siddhaṃ ebbe nuovi impulsi, sia per quanto riguarda il suo studio che per la sua bellezza grafica. Ci sono esempi di katana dove sono incisi degli Shūji nelle lame e anche di Kabuto, l’elmo del samurai, con Shūji nella parte frontale, il Maedate. Nel periodo Tokugawa vide anche la luce un libro importantissimo, lo Shittan Renjōshū, scritto da un monaco chiamato Chōzen, considerato forse la persona più esperta in Siddhaṃdi quegli anni ed il suo libro è ancora oggi base per gli studi del Siddhaṃ.

Importanti libri sul Siddhaṃ furono quelli del monaco Jōgon, un bravissimo calligrafo e studioso del periodo Edo. Nei suoi lavori cercava di recuperare l’originario significato dei manuali rituali, evidenziandone la superiorità rispetto alle tradizioni orali. Poneva enfasi sul ruolo del linguaggio, forte anche della sua visione, secondo la quale questo fosse un macrocosmo per spiegare il mondo fenomenico e che tutte le lettere derivassero dalla A. Tra i suoi lavori è importante lo Shittan Sanmitsushō, dove spiegò il concetto di originariamente non nato per la sillaba A, usando una tavola di 52 suoni, arrangiati come i sillabari di giapponese e che gli studenti futuri useranno per imparare la pronuncia dei suoni in sanscrito dal giapponese. Un importante lavoro sulla grammatica lo fece il monaco Jiun, vissuto tra il 1718 ed il 1804, portando lo studio del Siddhaṃ al suo apice. Jiun conobbe il monaco Shingen, proveniente dal Kōyasan, quando era a Kyōto per completare gli studi. Questi gli regalò una copia in Siddhaṃ del Fugengyōgansan e lui lo studiò finché non ne comprese il senso, quindi si isolò circa 15 anni per scrivere il Bongaku Shinryō, una guida sul Siddhaṃ, comprensiva di regole grammaticali, in 100 volumi, un lavoro immenso contenente tutti i testi esistenti fino a quell’epoca. Tutti gli studi del periodo Edo ebbero il loro culmine proprio in questo testo, poi l’interesse in questo genere di studi iniziò a declinare. Con l’apertura del Giappone all’occidente, le persone iniziarono ad interessarsi più al nuovo materiale arrivato da Europa e America. Con la fine dello Shōgunato e l’arrivo dell’imperatore Meiji, che riprese il potere, lo Shintō divenne religione di stato, il ruolo del Buddhismo cambiò molto. Negli ultimi anni alcuni studiosi si stanno interessando all’argomento, da laici.

1. Kegare è un concetto secondo il quale la morte, la malattia e il sangue potevano inquinare spiritualmente le persone. Il concetto di Kegare non è però legato alla morale, non è assimilabile al peccato, piuttosto è una reazione verso qualcosa avvenuto dall’esterno, che intaccava l’unità del corpo ma era considerato tabù, qualcosa da tenere alla larga il più possibile, per mantenere la propria purezza. Il Kegare è considerato contagioso, si poteva trasmettere non solo con il contatto fisico ma anche con quello con gli oggetti. ↩︎