Il Siddhaṃ (seconda parte)

Una meravigliosa forma di scrittura - Gli aspetti religiosi

Scritto da costanzabrogi.jimdofree.com - Parallelamente all’evoluzione storica del Sanscrito, si sviluppò, riguardo questa scrittura, anche del misticismo ed è di questo cui ci occuperemo in questa seconda parte del nostro viaggio attraverso il Siddhaṃ. Il misticismo che ruota attorno al Sanscrito è successivo alla sua nascita ed i suoi primi utilizzi, ma è un concetto condiviso in Buddhismo e Induismo. Nell’induismo si sviluppò una vasta letteratura al riguardo. Nei Tantra spesso troviamo illustrato l’universo come composto da suoni, con le vibrazioni pure (Varṇa1) che ci sono rivelate in maniera imperfetta, sia come suoni udibili (Dhvani) che come lettere visibili (Rūpa), ma entrambe simbolo della perfezione e dell’immutabilità delle vibrazioni pure. Nell’alfabeto troviamo i principi di maschile, rappresentato da Śiva, associato alle consonanti e il femminile, rappresentato da Śakti, associato alle vocali; inerti da soli, ma rappresentativi della forza cosmica se uniti. Ciò è simile a quanto troviamo nel Buddhismo, per quanto riguarda il Giappone, lo vediamo soprattutto nelle scuole esoteriche. Un esempio è nel carattere Vaṃ, associato al Buddha Mahāvairocana, i cui tratti sono scomposti nei 5 elementi.

Illustrazione di Costanza Brogi.

Varie lettere formano i Mantra, una frase sacra, dalla valenza quasi magica, che lega il praticante ad un principio divino. Questo è possibile perché ogni sillaba crea vibrazioni nella coscienza interiore del devoto. Grande importanza è attribuita alle Bījākṣara o sillabe seme, che contengono l’essenza del divino. Una delle più conosciute è OṂ, madre di tutti i suoni, manifestazione dell’impulso creativo del cosmo. Nell’induismo è composta da A, la creazione, U la preservazione e M la dissoluzione del mondo. È anche la sillaba che apre molti Mantra. La composizione di una sillaba seme non nasce mai a caso, in nessuna tradizione, ad esempio AHAṂ è composta da A (Śiva) HA (Śakti) e Ṃ l’unione. Questo significato venne assorbito nel Buddhismo, con relativi cambiamenti.

Le lettere, nel Buddhismo, vengono viste come generate dal Śūnyatā, il vuoto, piuttosto che da qualcosa che crea e questo avviene perché i filosofi buddhisti rigettano qualsiasi cosa che sia una prima causa generatrice. Secondo loro, le lettere non sono create, ma esistono in accordo con dei principi naturali. I Buddha e i Bodhisattva hanno preso il posto delle divinità induiste nel pantheon, quindi nella composizione delle sillabe seme abbiamo delle similitudini con i concetti induisti, ma cambiati un po’ nei significati: ad esempio, nella sillaba HRĪḤ di Amida, abbiamo dei concetti: H è il Karma, R le passioni, Ī le calamità e Ḥ la rimozione, sottolineando il fatto che questo Buddha libera i suoi seguaci da ogni male.

Nel buddhismo la lettera A prende il posto di OṂ come sillaba suprema. La lettera A infatti simboleggia moltissime cose: il Tathātā, che è la vera natura delle cose, l’unità tra Saṃsāra e Nirvāṇa, il Dharmakāya, la perfezione della saggezza. Le sillabe A e HŪṂ hanno un significato particolare nello Shingon, insieme infatti simboleggiano l’inizio, rappresentato dalla A, e la fine, rappresentata da HŪṂ, dell’universo, quindi di tutte le cose. Nelle spiegazioni le troviamo anche segnalate come A-UN proprio perché questa è la pronuncia nella lingua giapponese, la quale ha suoni diversi dal Sanscrito, di queste due sillabe. Questa relazione tra le due sillabe la troviamo anche nelle arti, soprattutto nelle statue dei guardiani Niō e nei Karajishi, dove, in coppia, li vediamo con la bocca aperta che simbolicamente pronuncia A, chiamato Agyō ed uno con la bocca chiusa, che simbolicamente pronuncia HŪṂ chiamato Ungyō.

Il percorso di sviluppo delle sillabe seme parte dal vuoto, che si trasforma in seme, che diventa Buddha e che può essere rappresentato come un’icona. Dall’icona però possiamo ritornare alla sillaba seme, fino a giungere al vuoto.

Scrivere la sillaba con il giusto atteggiamento, nel giusto modo, può far sì che questa sprigioni il suo potere, manifestando al praticante la natura del Buddha che essa rappresenta. Questo loro potere ha fatto si che si sviluppassero dei Maṇḍala fatti di sole sillabe seme.

Immagine tratta dal libro “Sacred Calligraphy of the East” di John Stevens, tradotta e curata graficamente da Costanza Brogi.

Le Bījākṣara sono i caratteri con cui viene identificata una divinità, raccogliendone l’essenza. Sembrano derivare dal Mantra associato ad una singola divinità e potrebbe essere un modo per ricordarlo, infatti ne rappresentano l’essenza. Queste sillabe sono dei potenti sostituti dell’immagine della divinità. Il Mantra è importantissimo nella scuola Shingon, al punto che “Shingon” è esattamente la traslitterazione della parola Mantra. Questa scuola fa di questa “formula recitata” le sue fondamenta.

Le origini del Mantra sono molto antiche, già nei Ṛgveda troviamo tanti esempi di canti, chiamati sùkta, in onore di forze della natura, che si pensava fossero divinità.

Nei Veda il cosmo era diviso in 3 realtà, quella degli dei, quella umana e un regno intermedio che era il cielo, ma tutto era collegato insieme e quel collegamento era Agni.

Agni è il dio del fuoco e messaggero, scelto perché il fuoco, bruciandole, faceva passare le offerte dallo stato solido a quello gassoso, il fumo, che permetteva loro di arrivare agli altri dei. La chiave della riuscita del rituale era il Bandhu, la connessione tra gli uomini e gli dei, che funzionava solo se qualcosa nel nostro mondo assomigliava a qualcosa presente in quello divino. Si prendevano così delle parti di testi Vedici e si recitavano nei rituali.

Questo era l’antenato del Mantra, conteneva ed indirizzava il potere della divinità per soddisfare lo scopo del rito, ma non era necessario avesse un significato per avere effetto.

Col passare del tempo, questa connessione si trasforma in meditazione, il Buddha rigettò inizialmente questi rituali, ma certi concetti vedici furono comunque col tempo assimilati. Il Buddha all’inizio proibiva di recitare i canti vedici per i propri benefici terreni, perché chi diventava suo seguace doveva essere al di sopra di tutto ciò che è terreno e mondano.

Col passare del tempo e con l’aumento di coloro che entravano nel Saṃgha, l’ordine monastico, ci fu un allentamento di questa regola e piano piano le cose cambiarono.

La parola Mantra proviene dalla composizione di trā, che significa strumentalizzazione, funzione, ma significa anche protezione, e da manas, che significa qualcosa della mente, quindi si può intuire che riguarda “qualcosa che protegge la mente”, “qualcosa che fa la mente”.

Man però può essere inteso anche come “evocare”, “chiamare”.

Un'altra parola utilizzata per indicarlo è anche Vidyā, deriva da Vid, che significa in Sanscrito conoscenza o apprendimento, ma riferita più ad una conoscenza occulta, come quella che potrebbe essere propria di un mago. A quell’epoca infatti, colui che recitava i Vidyā era considerato una persona dalla grande conoscenza. La parola Vidyā quindi è impropria, perché il Mantra è considerato una protezione contro il Saṃsāra, ma che agisce all’interno della mente, mentre con la parola Vidyā si intende più una formula magica. Il Mantra è solo una combinazione di parole, ma è attraverso l’Adhiṣṭhāna2, il potere trasformatore del Buddha, che diventa il simbolo della Parola dei Buddha. È l’Adhiṣṭhāna che rende il Mantra capace di far giungere le persone all’illuminazione, attraverso il significato delle parole che lo compongono. L’essenza del Mantra divenne sinonimo di presenza degli dei e il concetto che il Mantra avesse valore solo se correttamente pronunciato nasce già in India, ma nelle scuole esoteriche si dette un’importanza centrale alla pronuncia del Mantra, con tanto di strette e complicate regole fonetiche. La ripetizione di un Mantra conserva un significato eterno e profondo, chiamato Sphoṭa, all’interno della mente, che porta la persona a concentrarsi su di esso. Questo, tramite i Mantra che sono associati alle singole divinità, serve a conservarne il loro significato globale nella mente, per realizzare l’unione con la divinità. Senza però una corretta pronuncia e senza una corretta forma grammaticale, il Mantra non ha efficacia, proprio perché non si realizza questa unione.

Questo pensiero, nato e portato avanti nella tradizione Vedica, si è poi adattato e quindi diffuso nel Buddhismo Tantrico dell’India e poi giunto in Cina e Giappone, dove si è studiata moltissimo la grammatica e soprattutto la fonetica del sanscrito, proprio nella disperata ricerca di avere la corretta pronuncia dei Mantra, in modo da realizzare l’unione con la divinità. Il Mantra però non è stato da sempre accettato dai buddhisti, inizialmente si rigettava l’idea di una singola lingua sacra ed il Sanscrito inizialmente non era la lingua del Buddha Śākyamuni, ma lo era il Pracrito Māgadhī, uno dei tre dialetti Pracriti dell’antica India.

Il canone Pāli proibiva ai monaci di recitare il Dharma alla maniera dei canti Vedici; nonostante ciò, allentate un po’ le regole della comunità monastica, furono ammessi dei canti protettivi che proteggevano dalle sfortune, chiamati Paritta, parola che deriva da pari (intorno) e tta (protezione) e che sembra essere il primo scopo per cui nel Buddhismo si sono utilizzate delle intonazioni di questo tipo.

Questi canti nascono come compendio indipendente ed i monaci li memorizzavano e recitavano per avere protezione, la loro tematica principale era il potere e l’autorità del Buddha Śākyamuni, più grande di ogni altro essere vivente. Qui il Buddha era presentato come un conquistatore del mondo, le sue parole sono quelle di un generale. I Paritta quindi rappresentano le parole del Buddha, in una letteratura parallela a quella tradizionale del Canone, ed ancora oggi persone che vivono nel sud est asiatico, come in Thailandia ed in Birmania, credono fortemente nel potere dei Paritta, come un potere derivante dalle parole del Buddha.

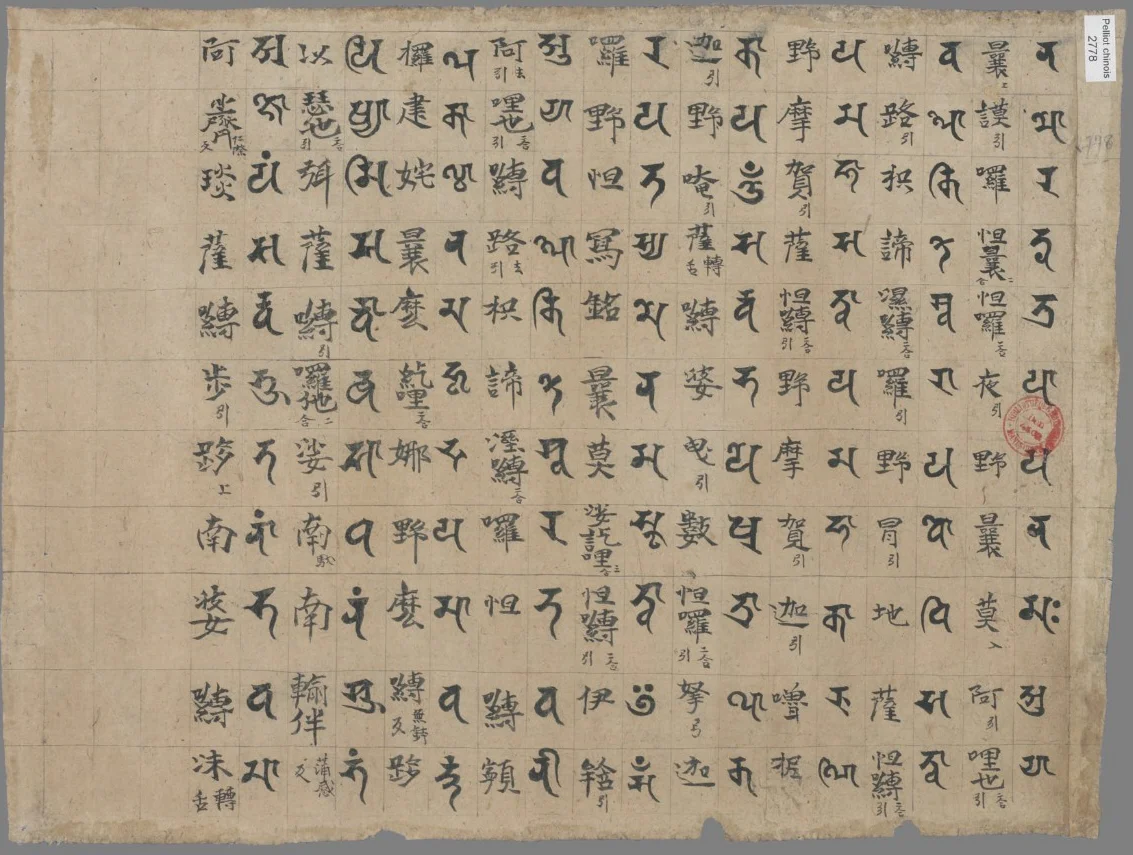

Intorno al 2° secolo, in una probabile continuazione della tradizione delle formule protettive, iniziarono ad apparire delle frasi che avevano esplicitamente questa funzione, all’interno dei Sūtra, erano i Dhāraṇī, le cui origini sono oggetto di molte ipotesi da parte degli studiosi. La parola Dhāraṇī deriva da Dhṇ, che significa “trattenere”, “qualcosa che trattiene” e, nel Buddhismo, tra i primi significati attribuiti è quello di trattenere il Karma positivo per la protezione di qualcuno, oltre che il significato di trattenere gli insegnamenti e quindi di ricordarli.

Dal 3° secolo i Dhāraṇī iniziarono a cambiare, seppur inizialmente in modo impercettibile, grazie ad una nuova categoria di scritture, i Dhāraṇī Sūtra, che toglievano questi canti dal ruolo marginale, per divenire i protagonisti attraverso l’efficacia dei rituali per cui erano usati.

Il Dhāraṇī per alcuni è un sinonimo di Mantra, ma i due differiscono e secondo Kūkai il Mantra ha un significato più profondo.

Per Śubhakarasiṃha il Dhāraṇī invece è un sottogruppo di Mantra, altri importanti maestri invece, come Vajrabodhi e Amoghavajra, non fanno una netta distinzione tra i due.

Pubblico dominio, Wikimedia Commons.

I Dhāraṇī hanno varie forme, a differenza dei Mantra, non hanno parole che ne segnano l’inizio, come Oṃ per i Mantra. Alcuni tipi di Dhāraṇī sono simili a poemi o preghiere dedicate a divinità, una sorta di inno, ed intonandoli si invoca il potere salvifico di una divinità specifica. Il canto del Dhāraṇī porta benefici e protezione. In Sanscrito esiste una parola, Dhāraṇa, che significa “tenere”, preservare, ricordare, ma Dhāraṇī è una parola presente solo nel linguaggio del buddhismo, che parrebbe nascere identificando una sorta di riassunto dei Sūtra, che erano difficili da ricordare. Dhāraṇī è una parola che si può riferire ad un aiuto mnemonico, ma anche ad un modo per controllare i sensi e concentrarsi. Potrebbe aver avuto questa funzione all’inizio, ma il suo scopo è cambiato, cantare un Dhāraṇī divenne un qualcosa che ha funzione protettiva, quasi magica.

I Dhāraṇī non furono subito accettati, anzi, soprattutto negli austeri Theravāda, ci furono molte reticenze. Dopo le titubanze iniziali, questi canti ed invocazioni iniziarono ad essere usate sempre più frequentemente, anche nella rigorosa corrente del Theravāda, poi approdarono anche in Cina, dove il primo testo contenente un canto protettivo, la cui funzione era quindi assimilabile ad un Paritta, è del 147 circa. Poco dopo arrivarono anche i Dhāraṇī, che divennero molto popolari.

I Dhāraṇī nacquero in India, ma dopo la loro importazione in Cina, con l’arrivo del Buddhismo, subirono una selezione e sono divenuti una parte importante del canone cinese. Ogni Dhāraṇī ha le proprie scritture da cui deriva, che spiegano i benefici che si ottengono a recitarli e, nella selezione, spesso è successo che è stato scelto quello considerato più potente. Inoltre i Dhāraṇī, specialmente in Cina, hanno ottenuto enorme popolarità, alimentata da leggende di alcuni monaci o nobili, che hanno conseguito benefici soprannaturali recitandoli, questo gli ha permesso di diventare molto amati dalle persone, anche se l’uso originario del Dhāraṇī, quello più antico, sarebbe, secondo la maggior parte degli studiosi, quello di sostituto del Sūtra. E’ comunque doveroso far menzione che in Cina vi è stato un proliferare di testi ibridi e apocrifi, contenenti forti influenze culturali autoctone, tra cui anche il Taoismo e solo pochi testi provenienti dall’India sono rimasti totalmente liberi dalle contaminazioni culturali cinesi.

In Cina i Dhāraṇī ebbero così successo anche perché i cinesi, come popolo, erano preparati a questo aspetto culturale, infatti ancora prima che approdasse il buddhismo, vi erano moltissimi sciamani, divinatori, medium autoctoni, che erano rinomati per le loro capacità di curare malattie, sigillare spiriti, creare talismani, elisir etc… molti di questi personaggi erano famosi, quasi leggendari e considerati immortali. I Taoisti e i primi Buddhisti quindi usavano arti magiche, nel caso del Buddhismo il Dhāraṇī, per dimostrare l’efficacia dei loro culti.

I Dhāraṇī si trovano anche nelle scritture Mahāyāna, ma prima dell’arrivo delle scuole esoteriche venivano interpretati in maniera molto diversa, molto lontani anche da quanto vedremo fare poi a Kūkai. I Dhāraṇī furono utilizzati anche per la visualizzazione della realtà interiore, simboleggiando la verità del Buddha, ma nella tradizione non esoterica non furono mai troppo importanti, come invece lo saranno i Mantra per la scuola Shingon. Nella tradizione cinese, i Dhāraṇī avevano svariati scopi terreni, come quello di invocare la pioggia, oppure anche di sconfiggere altri monaci, trasferire meriti.

In Cina tuttavia vi fu un forte cambiamento con l’arrivo dei primi testi appartenenti alle dottrine esoteriche, nell’ 8° secolo, dove con questi nuovi insegnamenti si cambiò il modo di interpretarli. Quello che cambiò con le scuole esoteriche non fu tanto l’uso dei Mantra e Dhāraṇī, piuttosto un suo uso specialistico nei rituali per enfatizzare il ruolo dei tre segreti – Corpo, Parola e Mente del Buddha – che devono essere compresi per portare il praticante all’illuminazione, sperimentando la natura del Buddha dentro di noi. Nelle dottrine esoteriche per sperimentare la natura di Buddha che è in ognuno di noi e nell'universo, si deve purificare il Karma di Corpo, Parola e Mente attraverso Mudrā, Mantra e Meditazione. I Dhāraṇī rimasero comunque parte della cultura cinese. I laici buddhisti della dinastia Sòng recitavano spesso dei Dhāraṇī, di cui il più comune è quello ad Avalokiteśvara, il Dhāraṇī della grande compassione, che veniva recitato come protezione ed aiuto per cose terrene, ma anche per sradicare il Karma e ottenere la rinascita nelle terre pure.

Diversi Dhāraṇī vennero portati in Giappone nel periodo Nara e, anche qui avevano funzioni magiche oppure erano aiuti mnemonici, ma erano comunque considerati molto importanti, tanto che nei documenti che sono stati ritrovati, riguardo candidature ufficiali di monaci, li troviamo menzionati. La conoscenza di specifici Dhāraṇī era importante per le candidature e di conseguenza per il programma di formazione dei monaci. Negli anni del periodo Nara divenne molto radicata la credenza che i Dhāraṇī avessero reali poteri curativi e ciò fece aumentare la loro popolarità anche in Giappone. Il Dhāraṇī non è un canto esclusivamente presente nei testi esoterici, tuttavia i monaci del periodo Nara non conoscevano ancora bene gli insegnamenti esoterici e quindi non riuscivano a fare distinzione tra i Dhāraṇī esoterici da quelli essoterici. I Dhāraṇī delle scritture essoteriche, dove solitamente sono pronunciati dal Buddha Śākyamuni, avevano lo scopo di preservare gli insegnamenti contenuti nei Sūtra, mentre i Mantra delle scritture esoteriche avevano lo scopo di aiutare a raggiungere l’illuminazione e soprattutto rivelavano che il Dharmakāya non è un’astrazione, ma predica il Dharma ed è onnipresente.

Uno dei rituali più comuni del periodo Nara, di cui un Dhāraṇī è al centro della pratica, fu Gumonjihō, importato dal monaco Dōji, allievo di Śubhakarasiṃha, il quale prevedeva di recitare una speciale formula a Kokūzō Bosatsu, per ottenere la capacità di imparare ogni Sūtra. Il Gumonjihō era assiduamente praticato dai monaci delle scuole di Nara, anche da Kūkai stesso prima della sua partenza per la Cina. La popolarità del Gumonjihō in quegli anni fece nascere varie leggende intorno al rituale e crebbe la leggenda che Śubhakarasiṃha fosse giunto in Giappone insieme a Dōji per insegnare il buddhismo esoterico.

Il Dhāraṇī e, ancora di più, il Mantra, nei testi esoterici ha funzione supplementare, un aiuto. Spesso però, nel periodo Nara, veniva frainteso tutto il sistema rituale presente in certe scritture esoteriche e i Dhāraṇī finirono per essere estrapolati dal loro contesto, per essere inseriti in un’ottica diversa, dove era enfatizzata la sola funzione protettiva. Questa lacuna era probabilmente dovuta all’istruzione dei monaci dell’epoca, che ancora non avevano compreso gli insegnamenti esoterici. In Cina le scuole esoteriche prosperavano, ma i monaci giapponesi cercavano nel continente semplicemente nuovi testi che potessero confermare la validità degli insegnamenti che avevano ricevuto in Giappone, piuttosto che un insegnamento diverso. Kūkai invece, a differenza loro, era insoddisfatto di ciò che offriva la comunità monastica giapponese, aveva preso le distanze dalle scuole ed era più propenso a cercare risposte diverse, era quindi più permeabile e desideroso di imparare ciò che non aveva trovato in Giappone. Kūkai inoltre non doveva rendere conto ad alcuna scuola giapponese riguardo i testi che importava, come invece era successo ad altri monaci a lui precedenti, più famosi, accusati di aver portato testi apocrifi e definiti fraudolenti, quindi derisi pubblicamente.

I testi esoterici importati influenzarono molto le scuole Buddhiste, facendo si che vari Dhāraṇī venissero incorporati nei rituali, ma la loro popolarità venne messa a freno dal governo che aveva il timore che le scuole buddhiste acquisissero troppo potere sulle masse, usando come giustificativo il fatto che i misteriosi Dhāraṇī fossero un linguaggio per comunicare con forze dell’aldilà e che, per il loro potere misterioso, dovevano essere eseguiti solo in occasioni designate. Il governo, sempre per limitare l’espandersi del buddhismo tra le masse, decise poi di bandire i monaci che facevano divinazione, vendevano amuleti o che intonavano Dhāraṇī. Avevano però dei permessi e riconoscimenti speciali quei monaci che si occupavano dei Dhāraṇī per la salute della famiglia dell’imperatore.

Una grossa svolta si ebbe quando Kūkai tornò dalla Cina. Nel continente imparò il sanscrito e venne iniziato al Mikkyō, quindi lo studio gli permise di capire il corretto significato dei Mantra, termine che fino ad allora era usato molto raramente. In Cina non si prestava attenzione alla differenza tra Mantra e Dhāraṇī, che è comunque sottile, se non in modo limitato agli insegnamenti esoterici, ed erano, nella maggior parte dei casi, visti come pratiche sia per promuovere gli insegnamenti Mahāyāna che per mantenere la spiritualità nelle persone. Nelle scuole non esoteriche erano parte del percorso ordinario del monaco, insegnamenti che potevano portarlo ad acquisire i poteri soprannaturali dei Bodhisattva e fare miracoli. In realtà, la confusione tra i due termini ci fu a partire dal modo in cui fu tradotto il termine Mantra nel canone cinese, dove si iniziò ad usare la parola Zhēnyán – Shingon in giapponese - solo con i lavori di Śubhakarasiṃha, quindi a cavallo tra la fine del 7° secolo e l’inizio dell’8° secolo. Prima di allora, veniva usata la parola Chou, che in cinese è solitamente usata per termini come incantesimo o formula magica, quindi potrebbe riferirsi a più cose, ad un Dhāraṇī, ad un Mantra o addirittura ad una formula Taoista. Non sappiamo perciò bene la distinzione, perché in certi testi comuni del periodo Nara, troviamo solo la parola Chou, che sottintende il Dhāraṇī o il Mantra, ma ci sono anche riferimento ai Mudrā e alla visualizzazione dei Maṇḍala, esattamente come succede nei testi esoterici.

Kūkai in Cina, con la vicinanza dei maestri esoterici, capì che i Mantra erano frasi originarie dei Sūtra stessi, importanti anche per la trasmissione degli insegnamenti. Kūkai fu il primo ad importare in Giappone un insegnamento completo del buddhismo esoterico e lo fece in un momento in cui le persone erano già pronte per questo tipo di buddhismo.

La recitazione del Mantra divenne un mezzo importantissimo per unire il Sé alla divinità e sperimentare la saggezza. Anche nel suo Omaggio al Sūtra della luce dorata, Kūkai cercherà di dimostrare che lo scopo dei Dhāraṇī presenti nel Sūtra non è quello di ottenere benefici, ma l’unione con le divinità, che nei vari passaggi riveleranno i vari Dhāraṇī, mettendo in risalto la differenza tra l’approccio essoterico e quello esoterico.

Kūkai fa anche una distinzione precisa e nelle note sugli insegnamenti del maestro Huìguǒ troviamo il seguente ed interessantissimo passaggio:

Domanda: Quando ci si riferisce, nei Sūtra, ai Dhāraṇī li troviamo menzionati come Darani (t’o lo ni in cinese), Myō-ō (Ming in cinese), Ju (Chou in cinese) e Shingon (Zhēnyán in cinese). In che modo questi termini differiscono?

Risposta: I Buddha recitano i Dhāraṇī emettendo la luce della saggezza e li rivelano attraverso questa luce, quindi non ci sono differenze tra Dhāraṇī e Myō-ō. La parola Ju si riferisce a diverse formule magiche che esistevano in Cina anche prima del loro arrivo ma non ci sono termini simili nel Buddhismo. Queste hanno poteri soprannaturali che eliminano la sfortuna. Similarmente, coloro che recitano i Dhāraṇī, manifestano un potere divino capace di eliminare il malvagio, così i Dhāraṇī vengono anche chiamati Ju. La parola Mitsugo si riferisce ai segreti dei Dhāraṇī, rimasti sconosciuti alle persone comuni e ai praticanti del Theravāda. Finalmente la parola Shingon suggerisce che i Dhāraṇī, come parola dei Tathāgata, contiene solo la verità. Ognuno di questi termini contiene quindi un limite, ma per convenienza si usa la parola Shingon per i Mantra. La parola Mantra è sanscrita, i suoi significati sono molti e non ci sono parole in cinese che possano essere comparate, per questo rimane non tradotta.

Nella scuola Shingon il Mantra è parte essenziale dei rituali. Kūkai, dando seguito alle parole del maestro, afferma che Ju rappresenta l’efficacia del Dhāraṇī, ma la parola Shingon rappresenta la sua funzione esoterica. Kūkai quindi userà questa parola per tradurre Mantra in giapponese e specifica che quest’ultimo è la funzione esoterica del Dhāraṇī.

Kūkai dimostra comunque che ogni sillaba usata nel Dhāraṇī è volta alla manifestazione della teoria del vuoto ed è proprio per questo che sono saturi di significato, quindi capaci di proteggere ed avere poteri soprannaturali. Dice che i Dhāraṇī sono più concisi rispetto alla prosa dei Sūtra, perché condensano in poche parole molti significati.

Differenzia quindi il Mantra ed il Dhāraṇī sulla base della loro funzione, dal significato che gli si attribuisce e nell’esoterismo è quello dell’unione con la divinità. Le sillabe del Mantra generano potenzialmente un’infinità di significati e, dove il linguaggio ordinario deve tacere, di fronte agli insegnamenti segreti dei Tathāgata, il linguaggio dei Mantra e quello rituale riescono ad esprimerli. La realtà ultima trascende il linguaggio ordinario, ma il Mantra ne cattura con la velocità il senso, che sfugge al linguaggio comune.

Lo Shingon ha quindi introdotto in Giappone un’idea completamente diversa nel Buddhismo, ovvero un approccio attivo del Buddha Mahāvairocana, che tradizionalmente non ha un approccio attivo nell’insegnamento.

Questa nuova concezione mostra un’importanza tutto nuova al ruolo del linguaggio nel trasmettere la dottrina, che fino a quel momento era compresa parzialmente. Kūkai presentò lo Shingon alle scuole di Nara come “qualcosa” capace di delucidare tutti gli elementi presenti nelle pratiche, una cosa complementare che riempisse il gap tra la teoria e la pratica, ciò gli permise di essere accettato.

Nei testi esoterici troviamo rituali di iniziazione volti a far diventare il praticante un Buddha nel proprio corpo, la vera differenza è che nel testi precedenti e quelli del buddhismo Mahāyāna si dà molta importanza alla meditazione e all’etica, in quelli esoterici, che rappresentano gli insegnamenti non trasmessi dal Buddha Śākyamuni, ma che provengono direttamente dal Dharmakāya e che Kūkai identifica con Mahāvairocana, si pone molta più attenzione al Mantra, che impreziosisce ed intensifica ogni attività rituale.

Nello Shingon tuttavia sono anche confluiti i Vidyā, originari dell’India ed indicanti saggezza, che hanno la stessa funzione del Mantra, ma con associazioni simboliche volte ad indicare tutto ciò che per il Buddha significa pregare. Lo studioso Abe li definisce il respiro vitale del Buddha Mahāvairocana.

I Mantra però erano più di una semplice recitazione, ma si contemplava la scrittura, il suono e il significato profondo di quella “formula”. Intesi come qualcosa che racchiude l’illuminazione, i Mantra rappresentano la Verità Ultima che pervade tutto, presente in ogni cosa, ma date le sue origini, il Mantra ha due utilizzi, il primo è quello di una realizzazione, ma dall’altro lato servivano per benefici immediati, anche se comunque non avevano niente a che vedere con quella che poteva essere una formula magica e miravano sempre a scopi benefici, generalmente protettivi, ma comunque tutti i benefici che si ottenevano, estendendone il significato, confluiscono tutti nel realizzare la buddhità, in questo corpo.

Affinché i rituali protettivi, fatti usando i Mantra, abbiano efficacia, è necessario uno stato di concentrazione noto come Kaji Kito, dove Kito significa preghiera e Kaji è una connessione profonda che porta ad un reciproco potenziamento tra il praticante e la divinità, entrambi necessari affinché tutto funzioni, ma ciò non deve portare alla tentazione di usarli per poi ottenere benefici propri.

Nella visione esoterica il Mantra sono vere parole, che portano ad un’esperienza di unione mistica. Nella pratica del Mantra è comune che il praticante visualizzi l’energia del Buddha entrargli dentro, nella forma di Mantra, poi la fa sua e la restituisce alla divinità, in una sorta di ciclo, realizzando quindi di essere una cosa sola con la divinità.

Il significato letterale di alcuni Mantra è andato purtroppo perso a causa della loro trascrizione in sanscrito dalle lingue ancora più antiche, inoltre alcune sillabe hanno assunto un significato diverso una volta entrate nella tradizione esoterica, dove ogni aspetto fa parte di quell’universo che si identifica nel Buddha Mahāvairocana.

Nello Shingon il Mantra è la parola del Buddha Mahāvairocana e da questo punto di vista ogni cosa è Mantra, ogni lettera rappresenta un pezzettino di una grande trama che è il linguaggio.

Kūkai però spiega anche che le lettere dei Mantra hanno un significato maggiore rispetto ai segni grafici del Siddhaṃ e il Mantra serve per spostare l’attenzione su questi significati, per andare nel profondo, partendo dallo strato superficiale della materialità dei segni scritti. Kūkai dice anche che la parte materiale dei segni non è separata dal loro significato profondo, per questo i Mantra, scritti in sanscrito, sono considerati anche come il simbolo dei sei elementi, dei loro movimenti e delle loro relazioni, riflettendo, nelle loro lettere, ogni possibile evento del cosmo, proprio perché questi elementi, nel loro insieme rappresentano il Dharmakāya.

Nelle scuole esoteriche comunque non c’è troppa attenzione a cosa significhi letteralmente, in senso linguistico, un Mantra, ci si concentra molto più su cosa può fare. Il Mantra è compreso solo con la pratica, infatti si parla di recitarli un milione di volte per acquisirne il senso.

I Mantra, nel contesto rituale, aiutano a focalizzarsi sulla natura dell’esperienza, che porta alla comprensione della realtà ultima. La natura delle cose è molto esplicita, non è necessaria particolare esperienza per capirla, basta saper come osservare, tenendo conto che i Dharma, intesi come tutti gli elementi che formano un’esperienza, hanno tre caratteristiche chiamate tilakkhaṇa: impermanenza (aniccā), insostanzialità (anattā) e insoddisfazione o sofferenza (duḥkha). Il suono, naturalmente impermanente ed insostanziale, emesso col Mantra, aiuta a focalizzarsi ma c’è bisogno dell’insegnamento di un maestro che indirizzi il discepolo nel modo giusto, insegnandogli a recitare i Mantra ed i rituali giusti per farlo, ma anche i Mudrā adatti per accompagnarli, senza ciò il Mantra rituale non avrà efficacia.

Esistono anche Mantra di devozione, con i quali si invocano delle divinità e che sono espressione di fede nel loro potere salvifico, comuni sono i Mantra del Buddha Amida oppure di Avalokiteśvara. In questo caso il Mantra è un modo per chiamare il suo nome, attivando il loro voto di salvare ogni persona che si ricorda il loro nome, è un modo per chiedere loro protezione. Talvolta i Mantra sono usati con scopi diversi, che si discostano da quello che è il Mantra in sé, usati nei rituali o come espressione di devozione, un caso è quello di superstizione, come se cantandolo si potesse allontanare la sfortuna.

Kūkai spiega che il linguaggio delle scritture buddhiste è fatto per essere recitato e studiato, è potente, d’effetto e la forma più importante ed elevata di questo linguaggio sono i Mantra e i Dhāraṇī. Fa un esempio dicendo:

Il Buddha spiega come curare la propria mente, i suoi insegnamenti sono divisi in 5 categorie: āgama (insegnamenti Theravāda), Vinaya (regole monastiche), Abhidharma (analisi filosofiche), Prajñāpāramitā (Sūtra Mahāyāna) e Dhāraṇī. Queste 5 categorie sono come prodotti caseari: latte, yogurt, burro fresco, burro lattico e panna. Così come la panna è la cura per ogni tipo di malattia, il Dhāraṇī è la panacea che dissipa tutti i peccati più pesanti e le illusioni più radicate.

Spiega poi che i primi quattro sono il corpus dell’insegnamento essoterico, mentre l’ultima è l’insegnamento esoterico, ma le prime quattro categorie diventano efficaci solo unite alla quinta, esattamente come se queste fossero un compendio di medicina e la quinta la medicina per curare. Questa medicina elimina anche gli spiriti demoniaci e agisce per ripristinare l’ordine cosmico e questo è possibile perché le scritture, specialmente il Mahāvairocana Sūtra, includono anche questi spiriti ed è per questa ragione che nel Sūtra della luce dorata troviamo dei Mantra indirizzati a questi demoni, proprio perché, quando recitati li trasformano in spiriti tutelari.

Ogni Mantra andrebbe analizzato a sé, ma sostanzialmente sono formati da tre parti: un elemento che mostra che quella frase è un Mantra e l’esempio tipico è Oṃ oppure Namaḥ samanta buddhānaṃ (omaggio a tutti i Buddha), o Namaḥ samanta vajrānaṃ (omaggio a tutti i Vajra), oppure anche Namo, sempre una parola di omaggio, poi abbiamo l’oggetto del Mantra, che di solito è il nome della divinità con delle qualità associate ed una parte conclusiva, spesso una sillaba seme o un termine specifico come lo è Svāhā che è una sorta di formula per esortare a realizzare quanto vi è nel Mantra.

Esistono anche dei Mantra composti da una sola sillaba, questi vengono chiamati Bīja Mantra, come ad esempio la sillaba A che racchiude molteplici significati.

Molte parole dei Mantra sono difficilmente traducibili, hanno molteplici significati:

Oṃ ad esempio, che in moltissimi casi apre i Mantra, generalmente è tradotto come “chiave che apre le porte dell’universo” ma non è una traduzione da dizionario e può avere anche altri significati, come ad esempio nel Mantra delle 6 sillabe di Avalokiteśvara, Oṃ Ma ṇi Pad me Hūṃ dove ogni sillaba è uno dei 6 regni dell’esistenza, indica quello dei Deva. L’esempio del Mantra delle sei sillabe è indice del fatto che ogni Mantra andrebbe analizzato nel proprio contesto.

Svāhā, che chiude tantissimi Mantra, letteralmente suona come "ben detto" ma generalmente tradotto come "Inchiniamoci" oppure "Onorate Tutti" anche se in realtà è un termine che indica un'esclamazione di gioia. Nasce come frase utilizzata alla fine dei rituali Vedici fatti con il fuoco, quando si fanno offerte al fuoco sacro, si è trasferita poi nel buddhismo dove ha anche il significato di “uscire dal ciclo di rinascita”.

Oltre ai rituali per trasmettere la dottrina esoterica, chiamati Kanjō, nello Shingon esiste anche un rituale per la trasmissione del Siddhaṃ, lo Shittan Kanjō, che certifica la conoscenza dei caratteri in Siddhaṃ, una componente molto importante degli studi esoterici. Lo studio del Siddhaṃ consisteva nel perfezionare il sillabario, il Mata Taimon, e le maggiori legature che si trovavano nei manuali. Lo studio era concluso con la memorizzazione di questi manuali, ma l’acquisizione del titolo di maestro in Siddhaṃ era sancito dal rituale, nel quale i significati profondi dei caratteri erano trasmessi all’allievo.

Durante il rituale, il maestro trasmette le sillabe seme al discepolo, oralmente. In seguito il discepolo fa una meditazione chiamata Fujikan, visualizzando le sillabe ricoprire il suo corpo e riflettere sui significati esoterici di ognuna di esse, per acquisire le divinità attraverso le sillabe seme. Lo studente deve anche acquisire 10 regole che sono dei precetti, i quali rappresentano la disciplina del Siddhaṃ. Questi precetti fanno sì che questi segni grafici siano percepiti come entità sacre, che hanno un proprio potere. Devono quindi essere trattati con rispetto, non mescolarli ad altri caratteri non Buddhisti e non confondersi con essi. Queste regole servono per preservare il significato e prevenire delle cattive interpretazioni che portano fuori strada, ma insegnano anche a trattare questi caratteri con rispetto.

Note

1. Troverete la parola Varṇa tradotta anche come “sistema indiano delle caste” che è più usato in letteratura, ma in questo caso il riferimento è alla sua traduzione come suono, ma anche come lettera. ↩︎

2. Suzuki Daisetsu Teitarō lo definisce così: Il Buddha è la vita creativa stessa, si crea in innumerevoli forme con tutti i mezzi a lui innati. Questo è chiamato il suo Adhiṣṭhāna, per così dire, che emana dalla sua personalità. L'idea di Adhiṣṭhāna è uno dei punti di riferimento Mahāyāna nella storia del buddismo indiano ed è allo stesso tempo l'inizio della scuola del "potere dell'altro" (tariki in giapponese) come distinto dal "potere di sé" (jiriki) ↩︎