Animali e buddhismo in Giappone

Scritto da www.rossellamarangoni.it -Tutti coloro che sono chiamati kami,Motoori Norinaga (1730-1801)

penseresti,

sono un’unica e medesima cosa.

ve ne sono alcuni che sono uccelli,

ma anche altri che sono insetti!

L’interrelazione uomo-natura-divino

Nella cosmogonia giapponese le divinità (kami), e gli uomini non sono entità separate, ma condividono una comune origine che le cronache più antiche, il Kojiki (Un racconto di antichi eventi, 712 d.C.) e il Nihongi (Cronaca del Giappone, 720 d.C.) attribuiscono alla Dea del Sole Amaterasu Ōmikami e, risalendo ancora più addietro, ai progenitori divini della Dea del Sole. Uomo e kami possono interagire, perché la biforcazione fra il divino e l’umano non è mai avvenuta.

Allo stesso modo, l’uomo e la natura si trovano in una situazione di comunione inseparabile. Questa relazione con il mondo naturale nasce dalla convinzione che non esiste contrapposizione fra uomo e natura, così come non esiste una distinzione marcata fra la natura e il divino. Questa sostanziale unità non preclude però l’idea di una subordinazione funzionale degli animali all’uomo, che si osserva nelle cronache mitologiche dell’VIII secolo e, in particolare, nell’episodio in cui la dea del cibo, Ukemochi, produce dal suo corpo animali di ogni tipo e semi per alimentare gli uomini.

Nel corpus di credenze antiche e di culti locali, poi definito shintō, è da considerare entità sacra tutto ciò che esce dal comune o che ispira rispetto, timore, meraviglia per essere arcano e misterioso. Sia esseri animati che cose, ogni entità o oggetto che susciti un’emozione, che richiami al senso del mistero può essere kami. Questi incorporano forme e dimensioni di esistenza flessibili e varie e sono innumerevoli, secondo l’espressione yaoyorozo no kami (ottocento miriadi, ossia molteplici). Non tutto, però, è kami. Lo sono o lo possono essere elementi naturali come alberi, sorgenti, rocce, cascate ma anche gli animali e poiché i kami non hanno un aspetto proprio, si riteneva che gli yama no kami, le potenti divinità delle montagne, potessero assumere le sembianze di un animale che vive sui monti, lupo, cervo, orso, serpente, cinghiale, falco o che si muove fra monti e vallate, come la volpe.

Gli animali e la relazione con il divino

Nel mondo religioso shintoista gli animali sono ovunque evocati. Nei recinti dei templi costituiscono una presenza costante le raffigurazioni di alcuni animali in particolare, sia reali che mitologici. Spesso all’ingresso dei recinti dei santuari shintoisti (jinja) si trova una coppia di komainu (letteralmente “cani coreani”) in pietra o in bronzo, quello a destra con la bocca aperta e quello a sinistra con la bocca chiusa.

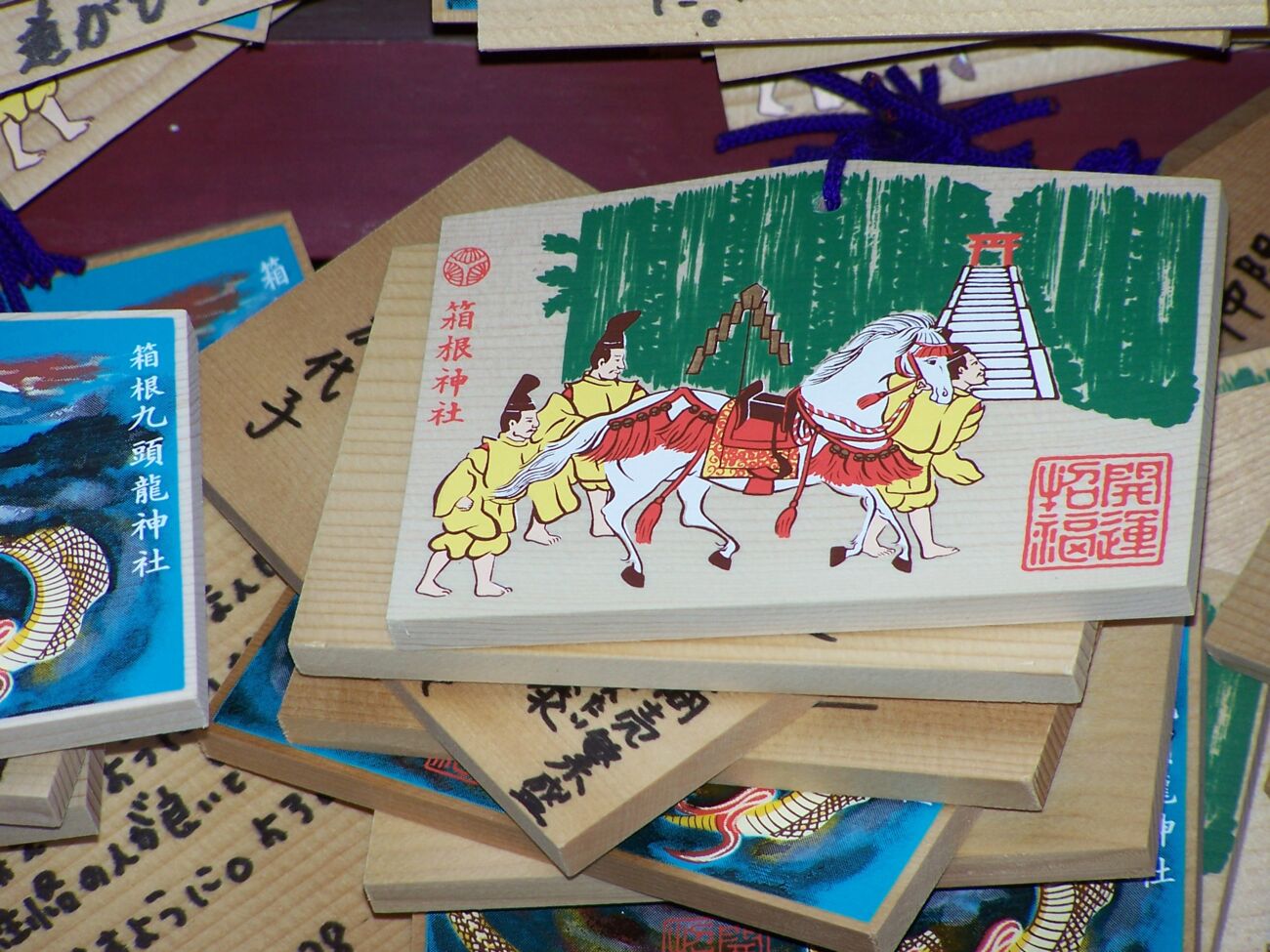

Si tratta di divinità guardiane affini ai niō, i guardiani giganti antropomorfi posti nelle nicchie ai lati delle porte dei templi buddhisti. Si crede che quello con le fauci spalancate allontani il male, mentre quello con la bocca chiusa trattenga il bene1. All’ingresso del tempio, sulla vasca o bacile per le abluzioni di purificazione (temizuya o, anche, mitarashi) sgorga l’acqua da una fonte spesso a forma di dragone, creatura divina collegata all’acqua, signore delle nubi e della pioggia. Anche il cavallo è presente nel recinto del tempio shintoista, se non altro simbolicamente, in un tipo di amuleto dalle origini antichissime e a tutt’oggi molto popolare: l’ema (letteralmente “immagine di un cavallo”), una tavoletta votiva in legno, dalle dimensioni variabili. In origine rappresentava un cavallo, sostituto del cavallo vivo che, anticamente, veniva custodito nel recinto sacro, perché il cavallo bianco era considerato, nello sciamanesimo altaico (avvicinato spesso allo sciamanesimo nipponico per evidenti affinità), come l’intermediario incaricato di recare alle divinità i messaggi degli uomini.

Pare che esistesse il costume di condurre al jinja locale un cavallo nero per invocare la pioggia o un cavallo bianco nel caso servisse il bel tempo. Difficili da procurare e preziosi, i cavalli, che erano offerti ai kami (ma non sacrificati, si badi bene), furono successivamente sostituiti dai loro rappresentanti simbolici, le tavolette appunto, che recavano dipinta l’effige di un cavallo bianco. Nel corso dei secoli l’uso della tavoletta lignea si andò diffondendo, mentre mutavano i soggetti dipinti sopra di essa, a seconda delle necessità espresse dal fedele. Ma in alcuni templi sono presenti statue di cavalli e, durante alcuni matsuri (feste religiose), sono fatti sfilare cavalli vivi.

Nello shintō gli animali sono messaggeri dei kami (come la volpe lo è di Inari, il dio delle messi e degli affari), ma possono essere essi stessi kami poiché è kami “qualsiasi entità che sia al di fuori dell’ordinario, che abbia poteri superiori o straordinari e che provochi timore reverenziale”2. Tipicamente orsi, cinghiali, cervi, serpenti, scimmie, conigli, rane possono rientrare nella categoria, ma occorre ricordare che i kami sono concepiti come entità complicate, misteriose e in continuo mutamento.

Gli animali stessi, nell’immaginario folclorico giapponese che persiste nel Giappone contemporaneo attraverso la cultura pop, sono creature soggette, come ogni fenomeno, al cambiamento: possono assumere sembianze antropomorfe per ingannare gli uomini (tipicamente la volpe e il tanuki, una sorta di canide selvatico) o per esprimere loro gratitudine per averli trattati con gentilezza e averli salvati dai maltrattamenti di adulti o ragazzi. Il confine fra realtà umana e realtà animale è fluido, poroso.

Gli animali nell’aneddotica e nell’iconografia buddhista in Giappone

Nella letteratura aneddotica medievale buddhista (setsuwa bungaku), il personaggio che si macchiava di una colpa o che doveva ripagare un debito poteva essere punito con la rinascita nello stato animale, ossia con la rinascita in uno stato inferiore in base alla dottrina dei sei possibili destini (sanscrito gati, giapponese rokudō) secondo la cosmogonia buddhista: dèi, uomini, animali, spiriti famelici, esseri infernali, demoni. Si tratta delle diverse forme di esistenza in cui può realizzarsi la rinascita all’interno dell’incessante ciclo delle esistenze condizionate del saṃsāra (giapponese shoji). La rinascita nella classe degli animali era sfavorevole essendo, gli animali, incapaci di comprendere il proprio stato e governati dall’istinto, sempre in preda alla fame e sotto la costante minaccia dalle azioni dell’uomo e degli altri animali che condividono lo stesso spazio. Per converso, chi maltrattava un animale era inesorabilmente punito, come nel racconto “La punizione in vita per un uomo privo di compassione che maltrattava i cavalli” che si trova incluso nella raccolta Nihon Ryōiki, compilata dal monaco Kyōkai nell’823. Nel racconto un tale Isowake, venditore di meloni, costringe il proprio cavallo a portare carichi pesantissimi, frustandolo con furia e abbandonandolo morente una volta esaurite le sue forze. Isowake maltratta così vari cavalli finché un giorno è punito: mentre guarda un recipiente in cui bolle dell’acqua gli occhi gli cadono e si lessano. Ed ecco, alla fine dell’apologo, l’insegnamento che ne dobbiamo trarre: “La punizione dei peccati è immediata. Bisogna sempre credere nella legge di causa ed effetto. Anche un animale potrebbe essere stato un nostro genitore in una vita precedente. I sei destini e le quattro nascite3 determinano le nostre future reincarnazioni. Per questo non si deve mai mancare di compassione.”4.

Se nella letteratura classica di inspirazione buddhista gli animali rivestono un ruolo veicolare per gli insegnamenti del Dharma, nell’iconografia del buddhismo esoterico in Giappone, ricco di figure venerate molte delle quali riconducibili alla matrice indiana, si annoverano esseri divini associati a cavalcature animali. Una di queste figure è quella del bodhisattva della compassione, Kannon (sanscito Avalokiteśvara, “colui che guarda verso il basso”).

Nella sua forma Batō Kannon5, caratterizzata da una capigliatura sulla quale campeggia una testa di cavallo, è votata in particolare alla protezione degli esseri rinati nella condizione animale ed è per questo che nella devozione popolare è sempre stata venerata da coloro che si occupavano tradizionalmente degli animali (gli allevatori dei bachi da seta, ad esempio) e che numerose steli a lei dedicate sono disseminate per le campagne del Giappone.

Con l’arrivo dello zen in Giappone si sviluppa una simbologia in cui gli animali hanno un ruolo determinante nella rappresentazione dei concetti più complessi.

Lo zen, infatti, fa un uso ampio di raffigurazioni di animali: i gibboni che si specchiano nell’acqua dipinti sulle pareti scorrevoli dei templi, le tigri sui paraventi, i dragoni sui soffitti negli hatto (le sale del Dharma), i bufali nelle serie didascaliche di dipinti ne sono un esempio evidente. Pragmatico, preferisce affidarsi al linguaggio delle immagini per simboleggiare concetti complessi e, del resto, indefinibili a parole. La ricorrente immagine dei gibboni che, penzolanti da un ramo, cercano di agguantare il riflesso della luna nell’acqua richiama le illusioni che la realtà del mondo fenomenico sottopone alla mente non illuminata. Il tema del gibbone è comunissimo nella pittura chan/zen, così come quello del dragone, animale mitologico collegato all’acqua, presente nei templi sul soffitto delle sale del Dharma, a protezione dagli incendi e quindi soggetto a chiara vocazione apotropaica. La presenza del dragone è ricorrente nei bassorilievi decorativi inseriti nei portali dei templi e nelle decorazioni teriomorfe sui culmini dei tetti.

Se la rana o il rospo fra i giunchi nei dipinti a inchiostro rappresentano la mente in bilico fra bene e male, una mente ancora discriminante, è il bufalo che ha acquisito un ruolo cruciale nelle rappresentazioni artistiche dello zen. Questo animale, a volte raffigurato come bue o toro, rappresenta la condizione della mente non ancora risvegliata, simile alla natura indomita di un bufalo selvatico che, dopo essere sfuggito al contadino, viene ripreso e deve essere addomesticato e infine dimenticato e poi lasciato scomparire insieme al suo padrone. Il tema della mente vista come un bue da assoggettare e poi dimenticare è presente già nel primo chan, come rivela un aneddoto collegato al maestro cinese Zhaozhou (IX secolo), cui un giorno chiesero: “Pensi che ci sia qualcuno che possa superare il Buddha?”. Ed egli rispose: “Certo: è l’uomo che ha imparato a guidare il suo bue”. Il tema della doma del toro, del resto, è uno dei topoi della tradizione iconografica dello zen, presente nella celebre serie dei Dieci quadri del toro (Jūgyūzu), custodita nel tempio zen Shōkokuji di Kyōto. La tradizione cinese, infatti, ripresa successivamente da artisti giapponesi, ha elaborato una serie di dieci immagini che illustrano la ricerca del bue, la sua cattura, il suo addomesticamento e infine il suo oblio, metafora delle tappe verso l’illuminazione, cui fa seguito il ritorno fra gli uomini del soggetto che è giunto alla visione dell’essenza, pronto a testimoniare che la natura di Buddha è insita in ogni essere e che ogni essere può ottenere il risveglio alla verità ultima.

Il tabù del consumo della carne e un’apparente contraddizione

Si assiste spesso alla facile deduzione che la diffusione del buddhismo in Giappone, con il concetto centrale di inviolabilità della vita (ahiṃsā), insieme alle credenze shintoiste sulla natura contaminante della morte (kegare), abbia portato con sé la totale proscrizione del consumo della carne e che questo divieto restò tale fino all’apertura dei porti nel 1868, ma si tratta di un fraintendimento. Vero è che nel 675 d.C. l’imperatore Tenmu (?-686) interdisse il consumo della carne durante il periodo di coltura del riso al fine di privilegiare la risicoltura, ma l’ordinanza imperiale non proibiva indiscriminatamente il consumo della carne: si poteva continuare a consumare quella di cervo e quella di cinghiale, così come quella di pesci e di volatili. Si sa che in epoca medievale il consumo di selvaggina permase essendo, la caccia, attività riservata ai guerrieri ma praticata anche, per la necessità di integrare una dieta quotidiana miserrima, dai contadini nei rigidi mesi invernali di riposo forzato.

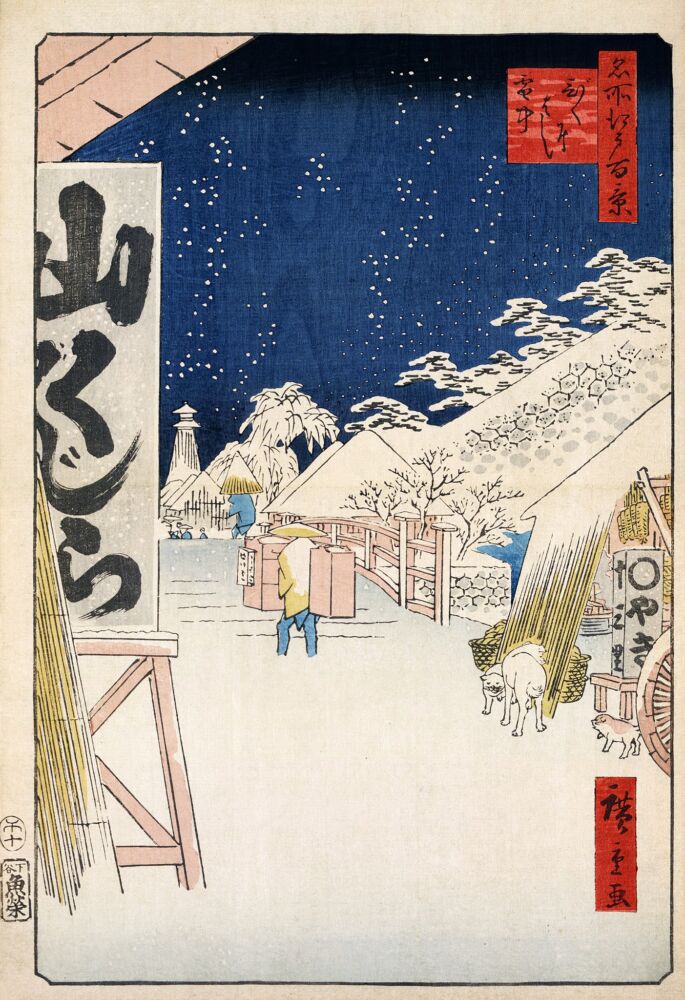

In epoca moderna, ossia durante il periodo Edo (1603-1868), nonostante una considerazione via via più negativa della caccia e del consumo di carne a mano a mano che si diffondevano gli insegnamenti buddhisti di scuole più intransigenti e che venivano proclamate leggi sulla protezione degli animali che potremmo ora definire avanzate6, è documentato che il consumo di carne non accennò a diminuire, anche se era a volte mascherato da eleganti eufemismi. Nei ristoranti si proponevano dei pasti “medicinali” ossia piatti a base di carne che quindi, implicitamente, davano energia, “sostenevano”: un espediente linguistico che aiutava forse a superare il senso di colpa che poteva accompagnare il consumo di carne. Sulle xilografie dell’epoca, gli ukiyo-e, non era raro vedere rappresentate locande con cartelli su cui campeggiavano le scritte botan (peonia) o yama kujira (balena di montagna), termini usati per indicare il cinghiale. Per inciso, la balena (kujira), era allora considerata un pesce, e quindi legittimamente consumabile. Altri eleganti termini erano momiji (foglia d’acero), che stava a indicare il cervo, animale simbolo dell’autunno nella poesia classica, e sakura (fiori di ciliegio) per il cavallo.

E poiché l’allevamento di bovini e ovini non si attestò in Giappone che verso la metà del XIX secolo, il consumo di carne era allora sinonimo di consumo di selvaggina. Ritrovamenti archeologici in depositi posizionati in località di accesso alla capitale shogunale Edo (nome antico di Tōkyō) dimostrano che fossero trasportati verso i mercati della città anche grandi mammiferi a quattro zampe (orsi, cervi, cinghiali, scimmie, cavalli), il cui consumo era generalmente considerato un tabù nel Giappone premoderno.

L’avversione al consumo di carne era forse rivolta soprattutto verso quella dei bovini, di cui nei depositi non sono state rinvenute ossa. Nel Giappone moderno e nuovamente aperto ai contatti con l’Europa della metà del XIX secolo, il vero cambiamento nelle abitudini alimentari che si è verificato potrebbe allora essere stato non tanto l’introduzione del consumo di carne in generale, ma il consumo di carne bovina in particolare7.

All’indomani dell’apertura del Giappone, il consumo di carne divenne normativo anche per il clero buddhista che, comunque non fu mai del tutto vegetariano (con l’eccezione delle scuole zen).

Nel Giappone contemporaneo le varie scuole buddhiste hanno focalizzato la loro attenzione sul concetto di gratitudine verso gli animali. Consumarli con gratitudine. Una sorta di logica sacrificale ha sostituito così i discorsi contro il consumo di carne che sono rimasti una caratteristica centrale dell'identità buddhista in altre parti dell'Asia orientale. Il discorso buddhista giapponese contemporaneo di gratitudine prevede una catena interconnessa di realtà in divenire che è sostenuta da vite animali e culmina in vite umane, come ha dimostrato Barbara Ambros: “Poiché i corpi degli animali vengono consumati e trasformati in corpi umani, gli esseri umani hanno l’obbligo morale di affrontare questa realtà ed esprimere la loro gratitudine”8. Ma riconoscere il debito dell’uomo verso gli animali non migliora necessariamente la loro vita e non ne limita lo sfruttamento. Può, anzi, paradossalmente, favorirlo, liberando la coscienza dei soggetti umani con una semplice pratica di ringraziamento.

Animali antropomorfizzati nel Giappone antico

Nell’immaginario del Giappone antico animali con caratteristiche umane sono protagonisti di rotoli illustrati (emakimono), come il celebre Chōjū-jinbutsu-giga (letteralmente “Caricature di animali come persone”, XII o XIII sec.) in cui scimmie, volpi e conigli sono impegnati in attività tipiche della nobiltà di corte.

Altri emakimono raccontano storie di animali antropomorfizzati abbigliati in raffinati costumi e affaccendati in attività umane, fra l’organizzazione di matrimoni aristocratici, e battaglie feroci di samurai. Non sempre si tratta di apologhi buddhisti, spesso sono narrazioni del tutto mondane, fiabe o lunghi racconti (monogatari) dall’andamento romanzesco in cui, ancora, i confini fra mondo umano e mondo animale si sfaldano, lasciando spazio a storie d’amore e matrimoni interspecie9 segnati da un’inevitabile separazione finale i cui antecedenti sono rintracciabili già nella narrazione mitologica del Kojiki.

Nel XX secolo le credenze tradizionali shintoiste e buddhiste permasero e si diffusero attraverso la cultura pop, una cultura che ancora una volta antropomorfizza gli animali nel cinema e nella letteratura, nell’animazione e nei manga. Ne è un esempio evidente il cinema anime dello Studio Ghibli del regista Miyazaki Hayao in cui, accanto alla rappresentazione di divinità dall’aspetto animale (il kami benevolo Totoro ne è forse l’esempio più celebre) sono presenti personaggi in cui resta fluido il confine fra natura umana e natura animale, con un passaggio continuo fra i due aspetti (Ponyo, ad esempio).

Nuovi miti e nuovi personaggi, come quello di Tama, il gatto capostazione della linea Kishigawa, nella prefettura di Wakayama, rinforzarono le credenze tradizionali sulla relazione uomo-animali e trovarono un nuovo radicamento.

Animali antropomorfizzati nel Giappone contemporaneo

A partire dal 2003, in Giappone il numero degli animali da compagnia ha superato quello dei figli. Si entrava così in un’epoca, la nostra, in cui si considerano gli animali da compagnia quali figli surrogati e veri e propri membri della famiglia. In questo senso i cani sono privilegiati poiché, più dei gatti, rispondono all’esigenza di affettuosità e di socialità fuori dalle pareti domestiche. A questo proposito, la scelta della razza risponde a una strategia: i cani di piccola taglia sono più facili da trasportare (diffuso è l’uso di carrozzine apposite) e da esibire in pubblico e, inoltre, rispondono ai criteri di carineria (kawaii) che spesso si accompagnano alla scelta di possederne uno. Come ha osservato Elizabeth Oliver, l’identificazione del cagnolino con un accessorio alla moda può portare a un abbandono dello stesso una volta che il petto (termine mutuato dall’inglese pet) non risponde più ai criteri validi per questa identificazione.

Si tratta quindi, nel Giappone contemporaneo, di un caso diverso di antropomorfizzazione: ora, a tutti gli effetti, l’animale è un membro della famiglia e su di lui si riversano sentimenti di amore e cura. Ma questo trattamento affettuoso è ambiguo: ne risulta, infatti, in definitiva, un maltrattamento. Gli uomini pretendono di interagire con gli animali seguendo le proprie esigenze (di compagnia, di socialità, di affetto, di moda, ecc.). Questi animali li si ama fino alla morte, fino a morirne. Così, se potenzialmente la cultura tradizionale giapponese potrebbe portare il Giappone ad essere un esempio nel campo del benessere degli animali, il paradosso è che questi compagni di vita sono il più delle volte infantilizzati e devono piegarsi alla volontà dei loro famigliari umani.10

I dōbutsu kuyō, riti per pacificare gli spiriti degli animali

Espressione di religiosità popolare originata nell’ambito dei culti e delle credenze ancestrali autoctone, così come in forme di devozione popolare derivate dal buddhismo, la credenza negli spiriti inquieti è una delle credenze più diffuse e rintracciabili ancor oggi. Alle sue origini è possibile individuare la preoccupazione generalizzata circa la contaminazione da varie fonti di impurità quali la morte, la nascita, il sangue e la presenza delle relative pratiche culturali che circoscrivevano l’impurità. Il fondamentale concetto religioso popolare di “pacificare” o “consolare” (chinkon) gli spiriti inquieti (onryō) di coloro che sono morti in uno stato di passione violenta che li tiene lontani dal raggiungimento della salvezza buddhista è ancora riscontrabile nel Giappone contemporaneo. Tutti i rituali funebri e le pratiche che le comunità pongono in essere durante Obon, la festa dei morti di mezza estate, lo testimoniano.

La centralità del concetto di pacificazione di spiriti potenzialmente pericolosi emerge dall’osservazione di riti che riguardano gli animali: sono i dōbutsu kuyō, cerimonie per onorare gli animali morti per la ricerca scientifica11. Un esempio è il sarukuyō, osservabile in alcuni centri di primatologia fra cui quello dell’Università di Ōsaka, e volto a placare gli spiriti dei primati (saru) utilizzati per gli esperimenti mediante offerte di dolci, frutta e fiori alla stele eretta nel giardino dell’istituto per ricordare gli animali sacrificati, la recita di sutra e preghiere, discorsi commemorativi dei ricercatori e l’accensione rituale di bastoncini di incenso (oshōkō).12 Altri kuyō sono documentati presso i centri di ricerca farmaceutica che usano cavie per esperimenti e che erigono steli funebri a ricordo degli animali uccisi dall’uomo (si ricordi che nella mentalità shintō l’uomo non è che un elemento della natura e non ha alcuna signoria su di essa). Resta da osservare come questi memoriali non rechino traccia di un dibattito antivivisezionista.

Questi atti simbolici possono essere visti come residui urbanizzati di quella mentalità contadina che procede ad appositi riti (mushikuyō) per gli spiriti degli insetti spazzati via dalla disinfestazione dei campi. Il mushikuyō è così una sorta di servizio funebre per gli insetti (mushi) uccisi che ne vuole placare gli spiriti, i quali aleggiano fastidiosi sui campi nel pieno dell’umida e caldissima estate giapponese. A volte, al posto dei kuyō si celebrano altri riti rivolti ad allontanare gli insetti da campi e risaie, attraverso una processione, spesso di bambini, che con bandiere, tamburi, flauti e campanelle mira a spaventare i mushi. Tale rito è detto mushiokuri, letteralmente “cacciare gli insetti”.

Accanto ai dōbutsu kuyū si è sviluppato il costume del petto kuyō, ossia i riti di pacificazione in morte degli animali domestici che hanno vissuto insieme alle famiglie, che li ricordano come propri membri (kazoku no ichi’in), tipicamente i cani e i gatti, ma anche conigli, criceti o altri piccoli pet.

Con l’aumento esponenziale della presenza di animali domestici nella famiglie giapponesi si è assistito a una progressiva trasformazione dei riti per placare spiriti potenzialmente pericolosi e vendicativi (kuyō) in riti - di omaggio e gratitudine per una vita condivisa - in onore degli spiriti degli animali di famiglia (segakie).

Questi segakie vengono eseguiti nei templi di alcune scuole buddhiste, ma non sono ammessi da tutte le branche del variegato panorama del buddhismo nipponico. In generale vengono eseguiti in concomitanza con i riti in omaggio ai defunti celebrati in occasione degli equinozi (higan) e della festa dei morti, Obon, di metà agosto.

Cimiteri dedicati alla sepoltura degli animali da compagnia si trovano in tutto il Giappone e si calcola che siano circa un migliaio. Solo alcuni di questi sono collocati all’interno dei recinti templari, ma anche quelli che non sono gestiti direttamente dai religiosi ospitano regolarmente riti celebrati in ricordo dei piccoli animali da compagnia, i “piccolini di casa”, o uchi no ko. Sulle piccole tombe spesso si possono leggere iscrizioni di questo tenore: “Sei stato un membro della nostra famiglia. Grazie per la tua presenza gentile. Riposa in pace.” Anche dopo la morte, sull’animale amato sono proiettate tutte le ansie, le paure della sua famiglia umana di fronte all’abbandono, alla perdita di un essere amato, il bisogno tutto umano di non recidere il legame, la speranza, tutta umana di una rinascita insieme, nello stesso paradiso del Buddha o, come sostengono alcuni moderni predicatori in salsa new age, nel giardino che si trova al di là del Ponte dell’Arcobaleno, un luogo paradisiaco dove i piccoli pet ritroveranno i loro famigliari umani13.

Gli animal café nel Giappone contemporaneo

Contraltare di questa antropomorfizzazione esasperata degli animali domestici è la visione edulcolorata di una natura animale a portata di mano, il tempo di una pausa caffè. La realtà addomesticata di animali selvatici rinchiusi nello spazio ristretto di caffetterie e locali, i cosiddetti animal café che sono sorti in Giappone a partire dall’inizio del XXI secolo e che sono diffusi anche in altri paesi asiatici14, è quella di 142 caffè che ospitano 3783 animali appartenenti a 419 specie di cui 52 sono minacciate da estinzione15. I clienti si siedono a un tavolo e mentre consumano le loro ordinazioni possono vezzeggiare, accarezzare, prendere in braccio tartarughe, gufi, fenicotteri, pappagalli, lontre, iguana, pinguini e altre specie protette in locali che, operando in assenza di un quadro legislativo che ne regolamenti l’attività, possono dichiararsi utili alla conservazione, poiché accrescono la consapevolezza e l’affetto del pubblico per la fauna selvatica. In queste caffetterie il pubblico può farsi un selfie con l’animale preferito e, in alcuni casi, addirittura acquistarlo e portarselo a casa. Sembra che i visitatori degli animal café non si rendano conto che questi caffè mettono in realtà in pericolo la conservazione della fauna selvatica, la salute pubblica (a causa dei rischi patogeni cui sono esposti i clienti) e, soprattutto, il benessere degli animali. Stressati e manipolati da umani in cerca di carineria e selfie originali, gli animali in Giappone faticano più che mai a liberarsi delle attenzioni soffocanti degli umani.

Una versione più lunga del testo è comparsa nel volume Musi, code e pinne negli occhi umani, a cura di Isabella D’Isola, CISU, Roma 2024.

Note

1. Un’altra interpretazione vuole che le loro espressioni rappresentino la pronuncia delle sillabe A e HŪṂ dell’alfabeto sanscrito (espressione del concetto induista che l’universo inizi con il primo suono e si concluda con l’ultimo, sintetizzato poi dalla formula buddhista OM), evidenziandone così la chiara derivazione continentale, denunciata anche dalla provenienza di questi animali tutelari dalla Cina dei Tang (618-907). Uno stile iconografico più tardo, derivato dalla Cina dei Song (960-1279), e introdotto in Giappone in epoca Kamakura (1185-1333), li vuole chiamati karashishi (lett. “leoni cinesi”). ↩︎

2. Come scrive il filosofo Motoori Norinaga (1730-1801) nel suo commento al Kojiki, il Kojikiden (1790). ↩︎

3. Ai sei destini è legato il concetto dei quattro modi in cui si può nascere: come uomini, animali, insetti o divinità. ↩︎

4. Kyōkai, Nihon Ryōiki. Cronache soprannaturali e straordinarie del Giappone, a cura di M. C. Migliore, Carocci, Roma 2010, p. 113. ↩︎

5. Ossia “dalla testa di cavallo”, attributo che la apparenta alla divinità indù Hayagriva dal duplice aspetto: benevolo e malevolo. ↩︎

6. Segnatamente le cosiddette Leggi sulla compassione (Shōrui awaremi no rei) emanate dallo shōgun Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709) allo scopo di “proteggere uomini e animali dalla crudeltà”. Cfr Beatrice Bodart-Bailey, “The Laws of Compassion”, in Monumenta Nipponica, vol. 40, n. 2, 1985, pp. 163-189. Si veda anche il saggio di Virginia Sica, “Tokugawa Tsunayoshi. Prove generali di stato sociale”, in Rivista degli Studi Orientali, Università La Sapienza in Roma, vol. LXXXII, 2009, pp. 123-152. ↩︎

7. Uchiyama Junzō, “San'ei-chō and Meat-Eating in Buddhist Edo”, in Japanese Journal of Religious Studies, vol. 19, n. 2/3, 1992, p. 299. ↩︎

8. Barbara Ambros, “Partaking of Life: Buddhism, Meat-Eating, and Sacrificial Discourses of Gratitude in Contemporary Japan”, in Religions, 10, 2019, p. 2. ↩︎

9. Cfr R. Marangoni, Onibaba. Il mostruoso femminile nell’immaginario giapponese, Mimesis, Milano-Udine 2023. ↩︎

10. Cfr. Cassandra Atherton, Glenn Moore, “Speaking to animals: Japan and the welfare of companion animals”, Electronic journal of contemporary Japanese studies, Deakin Research Online, vol. 16, no. 1, 2016, http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30085122 ↩︎

11. Un’indagine tramite questionario condotta presso 120 istituzioni nel 2012 ha rivelato che quasi tutte le istituzioni che conducono esperimenti sugli animali, come università, aziende e laboratori di ricerca, hanno anche condotto servizi commemorativi per gli animali sacrificati durante la sperimentazione animale. Su un totale di 83 (69,1%) risposte valide ottenute, è emerso che i servizi commemorativi (kuyō) si sono svolti in 79 istituzioni (95,1%). I servizi commemorativi per gli animali da laboratorio sono stati condotti principalmente per mostrare apprezzamento, confortare lo spirito e consolare le anime. Cfr. Nishikawa Tetsu, Morishita Naoki, “Current Status of Memorial Services for Laboratory Animals in Japan: A Questionnaire Survey”, in Experimental Animals, Vol. 61 , n. 2, 2012, pp. 177-181. ↩︎

12. La descrizione in Pamela Asquith, “The Monkey Memorial Service of Japanese Primatologists”, in Takie Sugiyama Lebra, William Lebra (a cura di), Japanese Culture and Behavior: Selected Readings, University of Hawai’ì Press, Honolulu 1986, pp. 29-32. ↩︎

13. Cfr Barbara Ambros, “Vengeful Spirits or Loving Spiritual Companions? Changing views of Animal Spirits in Contemporary Japan”, in Asian Ethnology, 69, 1, 2010, pp. 55-59. ↩︎

14. Il primo locale di questo tipo è stato aperto a Taiwan nel 1998. ↩︎

15. Come risulta da una ricerca pubblicata nel 2023 dalla rivista scientifica Conservation Science and Practice e riportata da The New York Times. Cfr. Hayashi Noriko, “Facing Extinction, but Available for Selfies in Japan’s Animal Cafes”, in The New York Times, 27/03/2023. ↩︎