Hagakure

Una nuova ideologia per i samurai di Edo

Scritto da - Quell’unico fiore nel folto delle foglie

Hagakure ni

ciritodomareru

hana nomi zo

shinobishi hito ni

au kokochi suru1

Quell’unico fiore

che ancora rimane

nel folto delle foglie

mi riporta al cuore

il mio amore segreto

Fu molto probabilmente questa poesia di Saigyō, monaco del XII secolo, che suggerì il titolo allo Hagakure kikigaki (Note dettate nel folto delle foglie), in genere abbreviato in Hagakure. Nel verso denso di suggestioni che il poeta antico compose nel suo eremo sui monti, si riflette un’altra capanna su altri monti, anche questa raccolta in un’ombrosa quiete, dove il maestro Jōchō (al secolo Yamamoto Tsunetomo) raccoglie a sua volta l’ultimo fiore di una primavera ormai trascorsa, quella del mondo e della cultura samurai. Da quel nucleo di valori sottratto all’estinzione ricaverà le lezioni morali destinate a diventare la più compiuta rappresentazione del bushidō, il codice di comportamento e di pensiero del samurai.

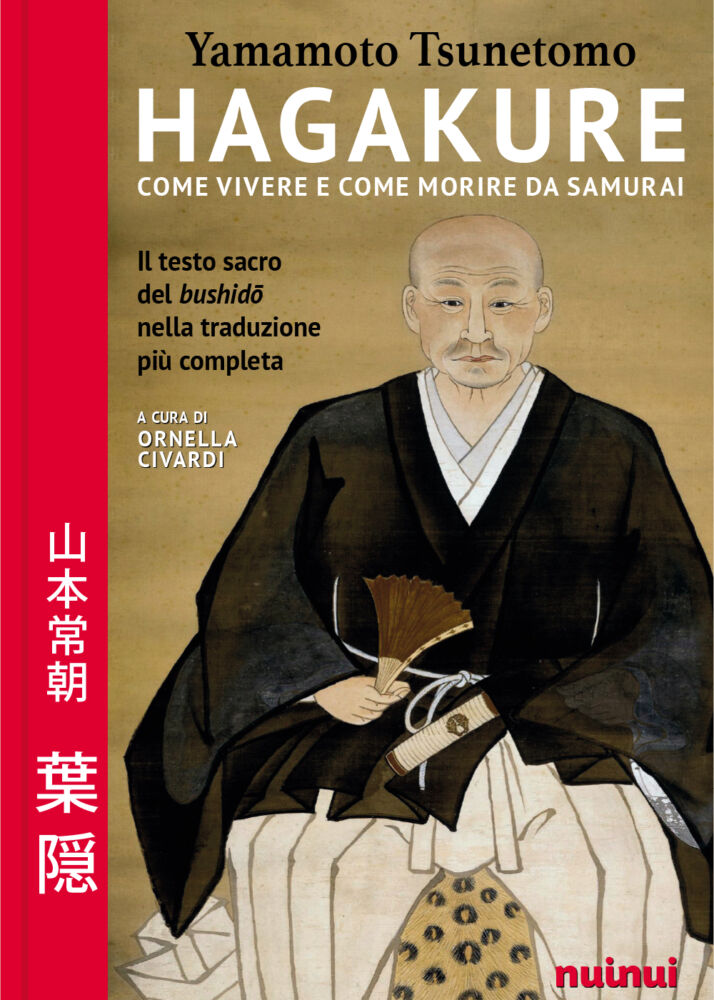

Copertina: Anziano del clan Nabeshima. Rotolo verticale dipinto a inchiostro e colori su seta, British Museum. Si distingue l’impugnatura della spada, alla quale si accompagna un ventaglio nella mano destra. Opera di scuola Tosa databile tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

«Il buddhismo ha i sutra, il cristianesimo la Bibbia, i samurai hanno lo Hagakure» si diceva ancora nell’Ottocento a Saga, la terra di Tsunetomo. La fortuna che ha incontrato nei secoli quest’opera, forse la più celebre di tutta la letteratura giapponese, è dovuta in buona parte all’universalità dei suoi principi e dei suoi insegnamenti, applicabili in molti contesti e veicolati con la sintetica, folgorante evidenza della massima. La memorabilità è una delle sue virtù, e quella che forse più ne ha garantito la sopravvivenza. Questo parlare per proverbi, allegorie, aneddoti, che si presta a essere mandato a memoria e citato, ha fatto sì che un testo di per sé profondo, complesso nei contenuti etici e nella visione del mondo, potesse essere fruibile anche a un livello più basso, popolare. Tanto che alcuni aforismi dello Hagakure vivono ormai di vita propria, e capita che vengano enunciati senza nemmeno più cognizione della fonte da cui provengono.

Fra le molte massime, di certo la più ricordata, quella che a torto o a ragione sembra aver tradotto l’essenza stessa dell’insegnamento di Tsunetomo, è il breve enunciato che subito all’inizio del Primo libro statuisce: «La Via del samurai è la morte». Enunciato sconvolgente e contro natura, che s’imprime sulla pagina con la violenta definitività di un colpo di spada. Nel corso dell’opera, Tsunetomo torna instancabilmente su questo punto, affrontandolo da varie angolature, riprendendone i molteplici risvolti, perorandone la causa con argomenti sempre nuovi.

Pubblico dominio, Wikimedia Commons.

All’urgenza della morte bisogna prepararsi ogni giorno che manda il cielo, con l’assiduità che si concede alle preghiere del mattino, e se non è più l’epoca in cui morire nel proprio letto era per un samurai il culmine della sfortuna, la morte rimane comunque l’extrema ratio di ogni errore e di ogni fallimento, il pegno di ogni giuramento, la sicura certificazione della propria buona fede, il miglior segno di gratitudine. Il precetto è: vivi come se fossi già morto. Al passo 79 del Libro primo, la Lezione del temporale spiega: se per la strada ti coglie un acquazzone, puoi cercare di non bagnarti affrettando il passo, ma ti bagnerai lo stesso e ne avrai disagio. Se però sei disposto a bagnarti fin dal principio, quando succederà lo sopporterai senza problemi.

La bella morte, quella che trasforma anche la sconfitta in una vittoria, quella che assicura un buon nome presso le generazioni a venire, si conquista in un modo solo. Al passo 113, la definizione iniziale si carica di una ulteriore sfumatura: «La Via del samurai è l’ebbrezza della morte». Shinigurui, ovvero la capacità di buttarsi incontro alla morte ciecamente, in uno stato di esaltazione, come inebriati dal proprio stesso eroismo, è un concetto chiave del bushidō, e un’attitudine che il buon samurai deve impegnarsi a conseguire.

Ma qui è lecito chiedersi il motivo di questa accentuata centralità della morte nel pensiero dello Hagakure.

Pubblico dominio, Wikimedia Commons.

Samurai: un’identità in bilico

Yamamoto Tsunetomo nasce in una famiglia di guerrieri: suo nonno, Nakano Jin’uemon Kiyoaki (1555-1620), è un samurai di medio rango che accompagna e assiste l’ascesa del clan Nabeshima e il suo insediamento nel dominio di Saga. Ai Nabeshima lo lega un rapporto fiduciario che erediteranno il figlio, Yamamoto Jin’uemon (1589-1669), e poi il nipote.

Tsunetomo però nasce nel 1659, dunque oltre mezzo secolo dopo la fine delle guerre che per diverse centinaia d’anni hanno imperversato in tutto il Giappone. Disgraziatamente, non ha il bene di sperimentare di persona l’elettrizzante mondo del combattimento. Quando nasce, anche gli ultimi epigoni della guerra si sono esauriti e il Giappone già da vari decenni si sta crogiolando in una pace grassa e feconda, che alimenta una nascente classe media di artigiani e mercanti, e fa crescere quei riprovevoli centri di svago e mollezze che sono le città. Il rimpianto di un figlio di samurai allevato nel mito della guerra e nutrito a racconti di gesta eroiche è ben amaro.

Come se non bastasse, il bakufu sembra tenere particolarmente a difendere questa stucchevole pace, sulla quale fonda il suo potere, e da subito si dà a promulgare editti che mirano a impedire ogni focolaio di disordine. Una serie di provvedimenti indirizzati ai samurai di tutti i ranghi cercano con commovente buona volontà di immobilizzare una classe manesca, orgogliosa e suscettibile, per la quale anche una questione di precedenza o uno sguardo frainteso potevano diventare motivo per una carneficina.

Pubblico dominio, Wikimedia Commons.

Il fatto è che in un Giappone pacificato, ai samurai non si richiedono più doti belliche, ma piuttosto capacità di funzionario, consigliere, diplomatico. E Tsunetomo, che è cresciuto con davanti l’esempio di gesta smisurate, deve ridimensionare le aspettative e imparare l’ufficio grigio e dimesso del segretario. Il suo disorientamento è il disorientamento di tutta una generazione di guerrieri rimasti improvvisamente senza campo di battaglia. Guerrieri la cui sopravvivenza è ora legata alla capacità di riconvertirsi rapidamente a un ruolo di amministratori o politici, un ruolo di cui non hanno esperienza, e che forse i loro padri avrebbero disprezzato.

La crisi d’identità è profonda, e per arginare lo sbandamento, che rischia di produrre conseguenze rovinose, occorre mettere in atto un’operazione sofisticata. Bisogna aiutare questi giovani samurai sbandati a forgiare un nuovo profilo, a costruirsi un’ideologia coerente con la funzione che sono chiamati a ricoprire. Se lo Hagakure ha avuto un’influenza così profonda sulla mentalità e la storia giapponese è perché Yamamoto Tsunetomo ha saputo elaborare un complesso di valori organico, che agganciandosi al sistema di pensiero antico, si è reso funzionale alle esigenze della sua epoca. Questa operazione si chiama bushidō. Il codice etico che Tsunetomo costruisce con le sue massime e i suoi aneddoti è precisamente la nuova narrazione che si vuol dare della figura del samurai. Ma era essenziale che l’intero sistema s’incardinasse su un elemento forte, di grande fascinazione, capace di imporsi all’immaginario con un’immagine definitiva.

Pubblico dominio, Wikimedia Commons.

Scegli la morte

Il claim del nuovo corso suona così: «Quando ti si pone l’alternativa se vivere o morire, semplicemente scegli la morte».2 Il samurai di Tsunetomo non è colui che sa vincere, che sa uccidere (chi glielo chiede? Dove sono ormai i nemici da battere?), ma colui che sa morire.

Il vassallo che nei secoli delle guerre si guadagnava da vivere uccidendo, e se era bravo a uccidere poteva quasi permettersi di scegliere sotto che stendardo combattere, ora è un segretario stipendiato che dipende totalmente, per il sostentamento proprio e della famiglia, dal signore che lo tiene sotto la propria ala. Il “servizio” diventa la sua religione, il signore la divinità a cui deve gratitudine infinita e fedeltà incondizionata («Per un samurai, più glorioso che raccogliere la testa di un nemico è morire per il proprio signore»). Ecco, la morte è precisamente l’espressione di quella gratitudine e il pegno di quella fedeltà.

Essere pronti ogni momento a morire significa aver “abbandonato l’io”, aver conquistato un aureo distacco dalla vita e dai beni materiali, dunque non essere guidati nell’agire da opportunismo e interesse personale. L’unico fine dell’azione deve restare il bene del signore – in cui s’inscrive il bene dell’intera comunità. Questo può comportare un compito ingrato: spetta infatti al buon vassallo anche correggere l’operato di chi governa, raddrizzare le storture del potere.

Ma un gesto così grave come rinnegare il voto di obbedienza per pronunciare una parola di dissenso non può essere compiuto alla leggera, bisogna che sia garantito da un pegno di lealtà. Il samurai si permette di riprendere il suo signore solo a prezzo della vita. Dandosi la morte, garantisce della purezza dei propri intenti e costringe il signore a prestare orecchio alle sue osservazioni («Chi è limpido nell’animo non parla […] e va alla morte in silenzio»3).

Quella morte non è segno di un disprezzo della vita, ma rappresenta al contrario uno strumento per affermare valori vitali che eccedono l’esiguità della singola esistenza, perciò la sua esecuzione è affidata a un rituale codificato, austero e atroce al tempo stesso, che accompagna il suicida con una precisa sequenza di gesti. Il seppuku, lo sventramento, consolidato nei secoli precedenti come il gesto degli sconfitti, l’estrema via di fuga dall’onta e dalla prigionia, diventa nella mistica del bushidō il simbolo stesso della vittoria, la suprema dimostrazione del coraggio e in definitiva il trionfo del sé, dei propri principi e del proprio sentire, nel momento stesso della negazione del corpo.

Note

1. 葉隠れに / 散りとどまれる / 花のみぞ / 忍びし人に / 逢ふ心地する (dal Sankashū, “Raccolta da un eremo sui monti”, 599, traduzione mia). ↩︎

2. Passo 2 del Libro primo. ↩︎

3. Passo 34 del Libro ottavo. ↩︎