BIANCO, NERO, ROSSO

I tre colori della bellezza

Scritto da www.rossellamarangoni.it - Il bianco

Yosano Akiko (1878-1942)Shijōbashi

oshiroi atsuki

maihime

no nuka sasayakani

utsu yū arareLa danzatrice percorre il ponte di Shijō.

Denso il belletto

che imbianca il suo viso,

sottile la grandine serale

che ne accarezza la fronte.

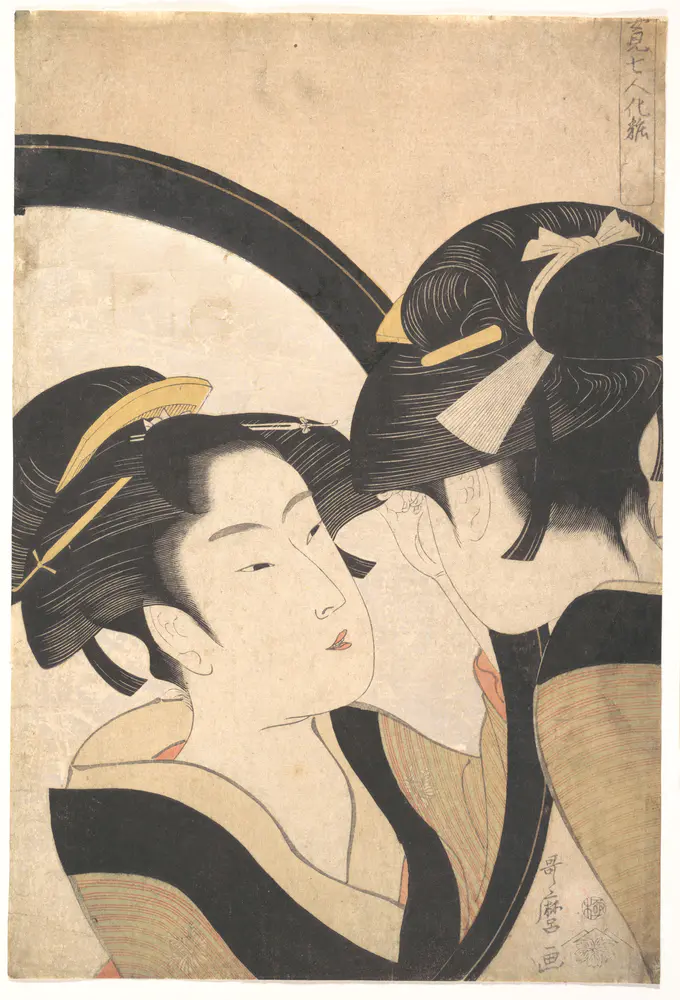

Nel panorama complesso e variegato della storia della cosmesi femminile giapponese può essere individuato un elemento unificatore, una sorta di costante, in quello che vorrei chiamare un po’ scherzosamente il tricolore del maquillage. Si tratta dell’utilizzo esclusivo di una palette di tre colori - il bianco (白い shiroi), il nero (黒い kuroi) e il rosso (紅 beni) - per esaltare la bellezza del volto della donna. Questi colori contrassegneranno l’estetica femminile fino alle soglie del XX secolo, mantenendo a lungo il loro potente valore culturale.

Questo tricolore, soprattutto a partire dal periodo Edo (1603-1868), pur mantenendo il proprio carattere esclusivo, sarà abilmente utilizzato dalle donne giapponesi per manipolare ludicamente le regole della moda, al di là delle imposizioni dettate da appartenenza sociale e da età anagrafica, sparigliando le carte per mezzo di un’alterazione sapiente di spessori e di gradazioni cromatiche e permettendo loro, in questo modo, una personalizzazione del trucco del proprio viso, pur sempre all’interno di un dato sistema di valori estetici e di norme sociali condivise.

Ricordando l’affermazione di Roland Barthes che il volto nella tradizione teatrale giapponese è una pagina bianca scritta1, partiremo proprio da questa pagina, ossia dal colore bianco, mentre la trattazione di nero e rosso sarà rimandata a una prossima occasione.

Bihaku no haku è il bianco della bellezza poiché, in Giappone, candido è il colore per eccellenza della bellezza femminile in ogni epoca, come si evince da questo haiku di una celebre poetessa di periodo Edo, Fukuda Chiyoni (1703-1775): “Fiore di luna - / quando si svela / la pelle di una donna (Yūgao ya / onago no hada no / miyuru toki)”.

La pelle di una donna, nei versi di Chiyoni, è bianca come la luna e, proprio come il volto della luna, splendida nel suo candore. Ma non si tratta qui di un canone estetico limitato a un’epoca così vicina alla modernità come quella dei Tokugawa (1603-1868). L’ideale del candore della pelle, in Giappone, è ben più antico e antecedente all'introduzione delle nozioni europee di bellezza che si ebbe con l’arrivo dei primi missionari e mercanti portoghesi. I giapponesi consideravano bella la pelle chiara già in epoca antica. Durante i periodi Nara (710-794) e Heian (794-1185), il candore della pelle non abbronzata era appannaggio dell’aristocrazia, che risiedeva presso la corte imperiale ed era risparmiata da qualsiasi forma di lavoro all’aperto, permettendole di distinguersi anche fisicamente dalla gente comune: un’osservazione che permette di comprendere il disprezzo per la pelle abbronzata dei lavoratori manuali che si registrò in Europa fino alla metà del XX secolo.

Numerosi riferimenti a personaggi femminili caratterizzati da incarnato liscio e candido sono rinvenibili nella letteratura di periodo Heian prodotta dalle nyōbō, le dame di corte. Leggiamo ad esempio una pagina del diario di Murasaki Shikibu: “Dama Dainagon è così bassa di statura che sembra una miniatura: ha una bella carnagione bianca e nonostante sia grassottella dà l’impressione di avere una figura slanciata.”2. Nelle stesse pagine Murasaki loda più e più volte l’incarnato chiaro, o chiarissimo delle altre nyōbō come Gen Shikibu, Gosechi no Ben, Shikibu no Omoto e la sorella di quest’ultima, Miya no Naishi, di cui osserva “il viso dai lineamenti regolari e la carnagione chiara che crea un gradevole contrasto con la chioma corvina”3.

Certo non bastava possedere una pelle bianca per natura, occorreva implementare questo candore utilizzando degli espedienti come, ad esempio, quello di applicare sul volto un’apposita pasta. All'inizio del periodo Edo o Tokugawa (1603-1868) esistevano manuali destinati all’insegnamento dell'etichetta e del corretto comportamento femminile che fornivano anche istruzioni dettagliate sull'utilizzo corretto dei cosmetici e sulle modalità di applicazione su viso e collo del pigmento bianco (oshiroi) considerato di prammatica per ogni donna. Nell’Onna chōhōki (Il tesoro delle donne, 1692), un testo appartenente alla categoria dei jokun4, compilato per educare le donne della classe guerriera, Namura Jōhaku (1674-1748) dichiara che “mettere polvere bianca sul viso è una legge alla quale tutte le donne dovrebbero obbedire. La polvere bianca non è solo per il trucco, né solo per decorare te stessa. Poiché sei nata donna, non dovresti mostrare il tuo viso senza polvere bianca nemmeno per un solo giorno nella tua vita”5.

Pur di ottenere una pelle chiara si era disposte a ogni strategia, a ogni fatica, si sperimentava ogni intruglio: dagli escrementi di usignolo agli impacchi sbiancanti notturni a base di melone, quest’ultimo un rimedio di grande successo in periodo Edo. Si facevano bollire dei meloni invernali con il sake e se ne applicava il liquido concentrato sul viso la sera prima di coricarsi, per poi lavarlo via al mattino. Secondo i manuali di bellezza dell'epoca, “sbianca la pelle come se fosse opera divina”. Ma, più che ai rimedi naturali, si faceva ricorso all’oshiroi che, unico, sembrava garantire il grado di copertura uniforme ideale.

Nel periodo Edo ne esistevano due tipi: uno con piombo (cerusso o bianco di piombo, che conosciamo come biacca), l'altro con mercurio (keifun o “polvere leggera”). Il tipo più utilizzato era il bianco di piombo, più economico e facilmente assimilabile dalla pelle.

Prima di stendere la pasta bianca su viso, collo e nuca vi si passava una lozione acquosa che aveva lo scopo di proteggere l’epidermide dal piombo. La più celebre, chiamata Edo no mizu, era talmente ricercata che ne esistevano delle imitazioni chiamate Nise no mizu. Sopra a questa si stendeva una seconda lozione a base oleosa, il binzuke abura.

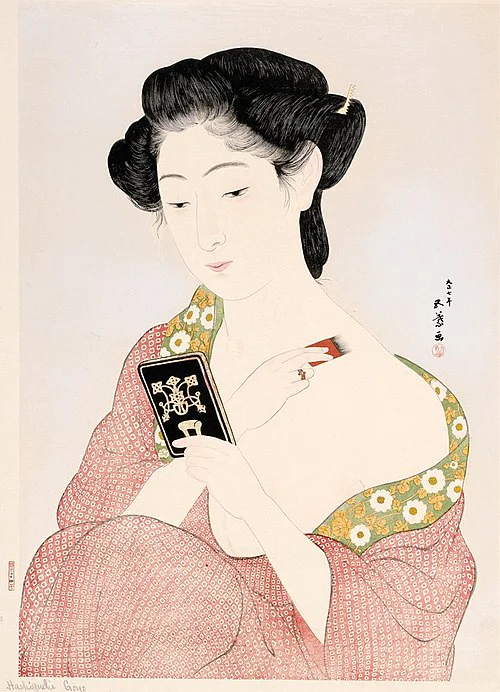

La polvere bianca, sciolta in acqua e resa pastosa, veniva poi stesa con un dito o con l’aiuto di un pennello. A differenza del fondotinta, questa base non copriva solo il viso ma anche la scollatura e la nuca. La miscela si induriva rapidamente e, se non era stesa in velocità, produceva antiestetici grumi, quindi applicarla in modo uniforme richiedeva una certa abilità. Allo scopo era utilizzato un pennello “peonia” (botan fude), nome suggestivo per un grosso pennello dal manico corto e dalla tonda superficie ampia e morbida.

Ma era fondamentale che prima di ogni applicazione l’epidermide andasse accuratamente preparata: prima di stendere la pasta bianca ogni donna si radeva il viso affinché la superficie da ricoprire fosse perfettamente uniforme, condizione che facilitava l’applicazione della pasta oshiroi. Fu solo a partire dal periodo Edo che si assistette alla diffusione dell’utilizzo dei rasoi anche a livello popolare, una prassi ampiamente documentata dalle xilografie dell’epoca. I rasoi usati per il trucco avevano una lama con smussi simmetrici e il manico poteva essere protetto da un panno di cotone per evitare tagli accidentali.

Il Manuale delle buone maniere e del trucco della capitale (Miyako fūzoku kewai den, 1813), scritto da Sayama Hanshichimaru e illustrato da Hayami Shungyōsai, presenta nel dettaglio, corredato da tavole illustrate, le diverse procedure per applicare correttamente la polvere bianca sul viso e valorizzare le singole parti giocando sullo spessore degli strati.

Applicando più pasta sul ponte del naso, ad esempio, questo appariva allungato, una qualità chiamata nakadaka ossia “centro rinforzato”. Naturalmente i pennelli per stendere il bianco oshiroi erano di forme e dimensioni diverse a seconda che dovessero ricoprire la zona centrale del viso, l'intero viso o solo il naso. Rispetto alla nuca, invece, occorreva tenere conto dell’attaccatura dei capelli che andava corretta utilizzando, prima dell’applicazione dell’oshiroi, un apposito rasoio. Per imbiancare la nuca, si utilizzava un artificio consistente nel depositarvi uno spessore di bianco maggiore che sul viso, allo scopo di accentuarne la grazia, secondo il gusto dell’epoca. Giocando con la densità del bianco, si cercava di dare l'impressione di un rilievo, ossia di modellato.

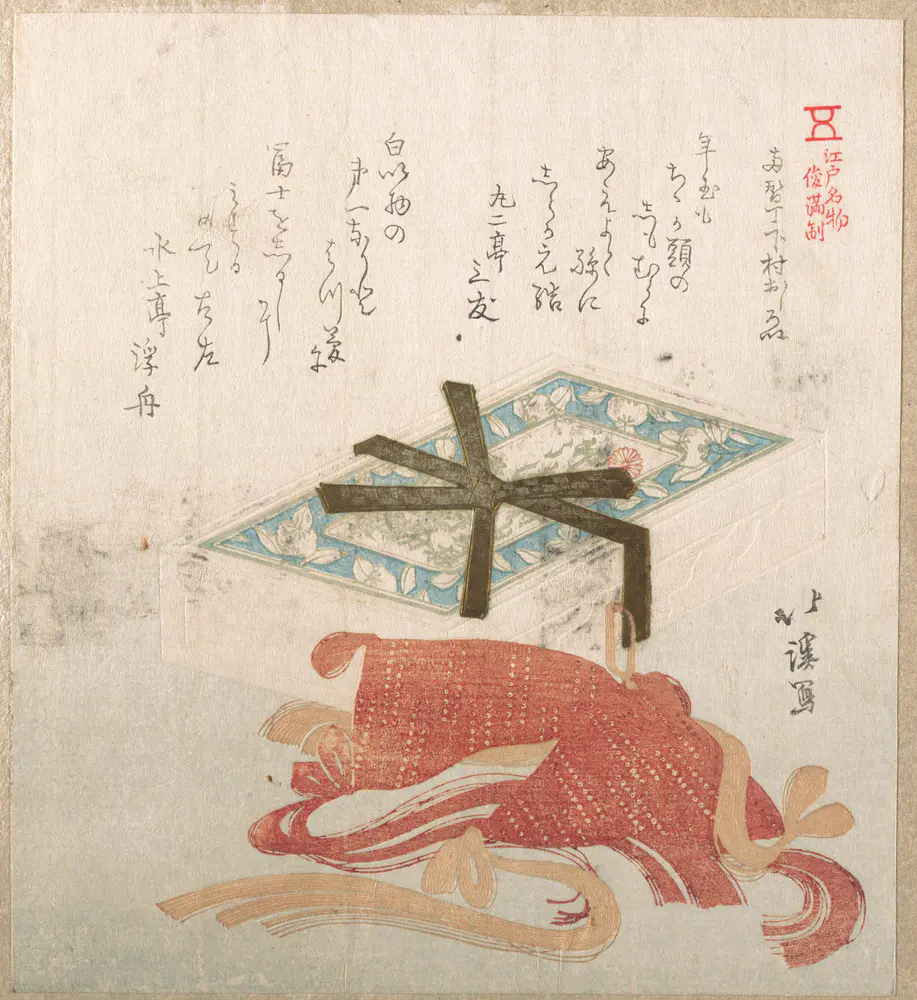

Nel tardo periodo Edo e durante l’epoca Meiji, le polveri bianche oshiroi erano vendute avvolte in una carta spessa prepiegata chiamata tatōgami e utilizzata anche per avvolgere piccoli oggetti. E, quale irresistibile richiamo pubblicitario, su queste piccole confezioni di oshiroi, a volte semplici bustine, campeggiavano immancabilmente le eleganti silhouette di famosi attori del teatro kabuki o di celebri personaggi dalla proverbiale bellezza, come la poetessa del periodo Heian Ono no Komachi, dal fascino ineguagliabile.

All’interno di queste confezioni, la polvere bianca di piombo era avvolta in carta o stoffa. La commercializzazione del trucco bianco senza piombo, sicuro per la salute, risale al 1900 ma fino ad allora la tossicità del piombo costituì un serio problema per la salute pubblica. È un fatto che l’intossicazione da piombo sia stata comune tra le classi superiori del Giappone di periodo Tokugawa (1603-1868). Dopo aver testato le ossa di 70 individui provenienti dal tempio zen Sōgenji legato al clan degli Ogasawara, signori di Kokura (Kitakyūshū), e luogo di sepoltura di famiglie guerriere, gli scienziati dell’Università di Kitakyūshū hanno stabilito che le donne del gruppo avevano livelli di piombo più elevati rispetto agli uomini, mentre i livelli riscontrati nei bambini erano fino a 50 volte superiori a quelli dei loro genitori. I livelli più elevati di piombo sono stati scoperti nei bambini di età inferiore ai 3 anni, probabilmente causati dallo stretto contatto con le polveri di piombo utilizzate dalle loro madri, e hanno raggiunto una media di 1241 microgrammi di piombo per grammo di ossa disseccate, ovvero più di 120 volte la quantità minima che oggi si ritiene possa causare disturbi neurologici, problemi comportamentali e gravi deficit intellettivi6. Questi risultati possono forse aiutare a spiegare il fatto che diversi personaggi del periodo Tokugawa presentassero misteriosi disturbi i cui sintomi sono compatibili con la tossicità del piombo.

Mentre una pesante base bianca continuò a caratterizzare il trucco del volto per maiko, geisha e attori onnagata (un tema che richiederebbe una trattazione approfondita a sé), per le donne comuni si assistette, nel periodo Meiji, a una sorta di divaricazione dei modelli proposti. Se infatti il volto bianco dipinto continuò a rappresentare il simbolo della tradizionale bellezza femminile, un nuovo ideale estetico, più rispettoso dell’aspetto naturale e originatosi anche sulla scorta dei nuovi modelli estetici euroamericani che penetravano nell’arcipelago, andava attestandosi e diffondendosi a mano a mano che la ricerca in campo industriale cosmetico e la pubblicità ad essa collegata promuovevano nuovi trattamenti per l’epidermide e il messaggio che la bellezza parte dalla pelle, una pelle sana e priva di impurità. Una nuova consapevolezza nei confronti dei danni provocati dal piombo spinse la ricerca cosmetica alla creazione di prodotti che ne fossero privi e finalmente, nel 1906, il produttore di cosmetici Shiseido lanciò Hana Oshiroi (poi ribattezzata Yayoi Oshiroi), la prima polvere non a base di piombo.

Il successo dei nuovi prodotti sbiancanti iniziò la sua corsa inarrestabile. Dalla mitica Eudermine7 del 1897 alla Poudre de riz del 1917, alla Lait paper powder del 1928, al Blanc de lait liquid face powder del 1935, via via fino al marchio “schiarente” Haku, fondato nel 2005 e destinato ai soli mercati giapponese e asiatico, il continuo evolversi della ricerca sui sieri schiarenti e il perenne favore delle consumatrici testimoniano che una carnagione “bianca” è considerata ancora trendy e desiderabile nel Giappone contemporaneo, come osserva l’antropologa Ashikari Mikiko, che spiega: “Questo fenomeno sociale non deve essere inteso semplicemente come riflesso dell’ammirazione per l’Occidente, né come espressione dei valori tradizionali di bellezza femminile in Giappone. Piuttosto, i toni della pelle dei giapponesi sono riconosciuti ed espressi come una dicotomia di “bianco” e “nero”, che è collegata a un’ulteriore dicotomia di “noi” e “loro”. Attraverso questo legame, la pelle bianca diventa una caratteristica fisica simbolica per identificare il popolo giapponese”8.

Alla lettura dei lavori di Ashikari Mikiko e di altri studiosi, il tema antropologico della relazione bianco e giapponesità si rivela per noi una fonte inesauribile di riflessioni che divergono dall’ambito del makeup e ci avvicinano ai fondamenti della costruzione di un’identità. Ci ritroviamo così, ormai, ben lontani da una “semplice” questione cosmetica.

Bibliografia

Ashikari Mikiko, “Cultivating Japanese Whiteness: The ‘Whitening’ Cosmetics Boom and the Japanese Identity”, in Journal of Material Culture, 2005, pp. 10-73.

Ashikari Mikiko, “Urban Middle-Class Japanese Women and Their White Faces: Gender, Ideology, and Representation.”, in Ethos, a. 31, n. 1, 2003, pp. 3–37.

Ashikari Mikiko, “The Memory of the Women’s White Faces: Japaneseness and the Ideal Image of Women”, in Japan Forum, a.15, n. 1, 2003, pp. 55-79.

Hamada Nobuyoshi (ed.), 日本の伝統色 Nihon no dentō-iro / The Traditional Colors of Japan, PIE Books, Tokyo 2007.

POLA Research Institute, Secrets de beauté. Maquillage et coiffures de l'époque Edo dans les estampes japonaises, Maison du Japon, Paris 2020.

Wagatsuma Hiroshi, “The Social Perception of Skin Color in Japan”, in Dedalus, vol. 96, n. 2, 1967, pp. 407-443.

Weisenfeld, Gennifer, “Selling Shiseido: Cosmetics Advertising & Design in Early 20th-Century Japan”, in MIT Visualizing Cultures, 2010.

Yoshikawa, Yurina, Beautiful "Looks" Created by Women: New Aesthetics on Makeup for Overturning the Traditional Japanese Beauty, (2021). Masters Theses, University of Massachusetts Amherst 2021.

Note

1. In L’empire des signes (1970). Per la traduzione italiana, cfr L’impero dei segni, trad. di M. Vallora, Einaudi, Torino 1984, p. 105. ↩︎

2. Murasaki Shikibu, Diario di Murasaki Shikibu (Murasaki Shikibu nikki), a cura di C. Negri, Marsilio, Venezia 2015, p. 95. ↩︎

3. Ivi, p, 96. ↩︎

4. I jokun o jokunsho (“precetti per le donne”), manuali di insegnamenti morali ad uso delle famiglie per l’educazione delle figlie in vista del matrimonio. Nel periodo Tokugawa avevano lo scopo di indottrinare donne e fanciulle instillando loro i principi di una ideale femminilità costruita attorno alla morale confuciana. ↩︎

5. Citato in Yonemoto Marcia, The Problem of Women in Early Modern Japan, University of California Press, Oakland 2016, p. 72. ↩︎

6. Cfr Nakashima Tamiji, Matsuno Koji, Matsushita Masami, Matsushita Takayuki, “Severe lead contamination among children of samurai families in Edo period Japan”, in Journal of Archaeological Science, a. 38, n.1, 2011, pp. 23-28. ↩︎

7. Interessante la scelta del nome per questa rivoluzionaria lozione di Shiseido, ricavato dal greco “eu” (nuovo) e “derma” (pelle): evento inedito nel mercato giapponese della cosmesi dell’epoca. ↩︎

8. Ashikari Mikiko, “Cultivating Japanese Whiteness: The 'Whitening' Cosmetics Boom and the Japanese Identity”, in Journal of Material Culture, 2005, p. 10. ↩︎