Conigli e lepri

Usagi sulla Luna

Scritto da https://orientalevenezia.beniculturali.it/ - Nella lingua giapponese, coniglio e lepre vengono indicati con un solo termine: usagi (兎). Questi occupano un posto piuttosto importante nelle superstizioni popolari e nelle leggende del Giappone grazie all’astrologia orientale. Infatti la lepre è il quarto animale dello zodiaco, in base al fatto che alla chiamata degli animali del Buddha, sarebbe arrivato quarto nella Grande Corsa; si distingue per la sua modestia e compassione verso gli altri. Tuttavia il suo animo pacifico e leale verso gli amici può trasformarsi in un atteggiamento aggressivo se ritiene che i suoi cari siano in pericolo. L’ultimo anno legato al coniglio è stato il 2023. L’animale rappresenta anche la sesta ora del mattino dell’antico giorno giapponese (tra le 5 e le 7 nostre). Il mese corrispondente è febbraio, considerato un periodo di transizione tra l’inverno e l’arrivo della primavera, con lo sbocciare dei fiori del pruno.

Conigli e lepri sono spesso rappresentati con la Luna, sulla quale sarebbe visibile una macchia a forma dell’animale. L’idea di farlo vivere sul satellite è molto antica: in ricordo del sacrificio della sua vita Buddha depose il coniglio sulla Luna. La leggenda giapponese, narrata nella raccolta antologica Konjaku monogatarishū, deriva direttamente da quella cinese, a sua volta ispirata a un mito indiano. L’animale è spesso raffigurato tra gli equiseti, perché si dice che usi quest’erba per lucidare il disco splendente del satellite e per preparare l’elisir di lunga vita. Questo immaginario del coniglio lunare (o di giada), legato a un’idea di fertilità e immortalità, è festeggiato durante la Festa di Metà Autunno (Tsukimi), che corrisponde alla Luna piena dell’ottavo mese, il più grande e luminoso plenilunio dell’anno.

Al Museo d’Arte Orientale di Venezia, in sala 1, vetrina 3, nella mensola superiore troviamo quattro portaspade, o katana kake: era abitudine, quando si entrava in una dimora, lasciare la spada all’ingresso su queste rastrelliere. Il mobiletto ha la base in legno laccato. Nella parte inferiore si notano dei cassetti decorati con crisantemi o con farfalle. Nella parte superiore una lepre, riconoscibile dalle lunghe orecchie, corre libera sopra le onde marine. Il motivo era adatto come elemento decorativo per via delle qualità legate all’animale, famoso per la sua fedeltà verso le persone care: ad esempio, nella fiaba di Kachikachi yama, la Montagna scoppiettante, il coniglio vendica la morte dell’amata padrona. Un tale grado di lealtà era portato come modello per la condotta di un samurai nei confronti del proprio signore.

Un esempio molto dettagliato e decorato fin nei minimi particolari si trova in sala 9, vetrina 11, dedicata agli okimono, statuette in avorio, “oggetti da porre” in alcova. La piccola scultura mostra tre coniglietti sopra delle rocce, in pose diverse: i primi due hanno la pelliccia bianca e nera, ottenuta riempiendo le incisioni con l’inchiostro. L’animale a sinistra è peculiare per via della superficie bianca, completamente levigata, e gli occhi rossi di corallo. I tre soggetti poggiano su tre finte rocce marroni, realizzate in avorio a imitazione delle irregolarità della pietra, collegate tra loro con perni dello stesso materiale. Importata dalla Cina in epoca molto antica, la tecnica della lavorazione dell’avorio fiorisce tra il XVII e il XIX secolo nei centri di Edo, Kyoto e Osaka, anche grazie all’intermediazione dei mercanti olandesi e cinesi stanziati a Nagasaki, che importavano dall’India la materia prima ricavata dalla zanna dell’elefante.

Nelle vetrine di centro sala è esposta una serie di sakazuki, le coppette cerimoniali per il sake. L’oggetto rappresenta una scena notturna sulla riva del mare: tra gli scogli di Futami no ura e un boschetto di bambù corrono due lepri, mentre la Luna piena si riflette sull’acqua. La scelta iconografica richiama l’antica credenza giapponese che lega la longevità e la fertilità dell’animale al corpo celeste. Se è un bel chiaro di Luna, la quindicesima notte dell’ottavo mese, la femmina della lepre scende verso il mare e corre sulle onde; è in questo momento che miracolosamente concepisce solo fissando la Luna piena. Il libro Ehon kojidan assicura che, se quella notte la Luna non si mostra in tutto il suo splendore, l’atto del concepimento non ha luogo. Questa rappresentazione, soggetto abbastanza comune nell’arte giapponese, è interpretata anche come un’allegoria della luce lunare che si riflette sulle acque.

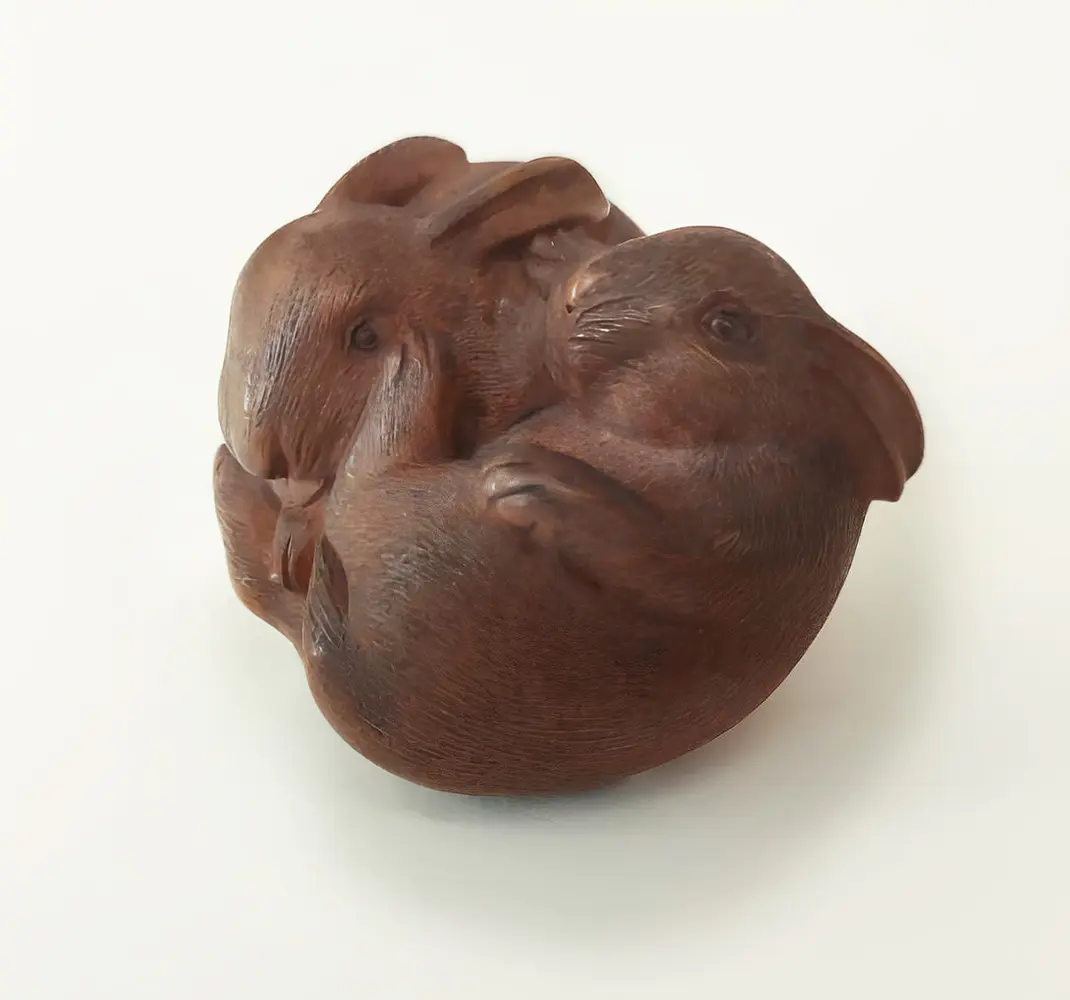

La vetrina 12 contiene sette netsuke recanti conigli, realisticamente rappresentati, di cui due in avorio e cinque in legno. Uno di essi si distingue dagli altri per la presenza di due leprotti avvinghiati. Questi sono posti in modo da formare una sfera; l’animale a destra è supino con la testa dalla parte opposta dell’altro e con la zampa posteriore sinistra si appoggia al muso del secondo. Grazie a questa posizione è dotato di un naturale himotoshi, il foro per la corda. La particolare scelta stilistica dota il netsuke di un’ottima forma funzionale. L’utilizzo del legno è preferito per la riproduzione di dettagli accurati, come la pelliccia e le espressioni del muso. L’oggetto è datato tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo grazie alla firma dell’artista, Tomokazu Kanō di Gifu. Come artigiano si specializzò nella creazione di netsuke in legno: tigri, scimmie, galli e topi, animali dello zodiaco.

Nella vetrina a destra si trovano due netsuke raffiguranti conigli lunari: la loro particolare morfologia favorisce il racconto narrativo. Uno dei fermagli è riconducibile ai kagamibuta, “coperchio a specchio”: un disco in avorio, sovrapposto da una sottile placca metallica, dove si dispone la decorazione. Questa tipologia, popolare nel XIX secolo, spesso era realizzata da artigiani che conoscevano i segreti per la lavorazione delle spade. La placca è realizzata in shibuichi, una lega metallica composta per i tre quarti da rame e un quarto d’argento. La tecnica richiede una grande perizia: comprende un bassorilievo a fusione per gli steli delle piante e l’agemina per le foglie. L’opera sfrutta il contrasto cromatico tra il bianco e il nero per raggiungere un gradevole effetto decorativo. Sulla placca si vede una tipica scena autunnale: una lepre, con le zampe anteriori alzate e attorniata da cespugli di erbe stagionali, è colta mentre guarda la Luna piena seminascosta dalle nuvole.

Finiamo l’itinerario in sala 10, interamente dedicata alle lacche, osservando le tre vetrine centrali dedicate alle scatoline porta-medicinali. Qui possiamo vedere uno dei pochi inrō completi di ojime e netsuke: l’himo, la corda di seta, è ancora collegata al fermaglio in avorio. Datato al XIX secolo, su una placchetta metallica dorata nella base porta la firma dell’autore, Gotō Denjō. Rappresenta i dodici animali dello zodiaco cinese, sei su ogni lato. Sul lato in esposizione troviamo il coniglio in basso a destra. Lo sfondo uniforme è realizzato in roiro, una superficie in lacca nera lucida ottenuta con l’aggiunta di limatura di ferro. Le rocce si distinguono grazie al kirikane, porzioni di foglia d’oro applicate alla lacca che illuminano i dettagli, mentre altri particolari della vegetazione sono valorizzati da intarsi in madreperla. Gli animali sono realizzati ad altorilievo, con aggiunta di polvere d’oro, d’argento o shakudo, una lega metallica con riflessi rosso rame.

Bibliografia

Begotto Silvia, Avori della Collezione Bardi nel Museo d’Arte Orientale di Venezia, tesi di laurea, Venezia, 2014.

Bushell Raymond, The Inrō Handbook: Studies of Netsuke, Inrō and Lacquer, New York, 1979.

Failla Donatella, Lacche orientali del Museo Chiossone, Roma, 1996.

Harris Victor, Netsuke. The Hull Grundy Collection in the British Museum, London, 1987.

Jahss Melvin H., Jahss Betty, Inrō and Other Miniature Forms of Japanese Lacquer Art, Clarendon, 1971.

Joly Henry L., Legend in Japanese Art, Clarendon, 1989, pp. 194-197.

Magotti Sergio, Nippontō. L’anima del samurai, Mantova, 2011.

Mitford Algernon B., Racconti dell’antico Giappone, Milano, 2019.

Morena Francesco, Netsuke. Sculture in palmo di mano, Cinisello Balsamo, 2008.

Shimizu Christine, Lacche giapponesi, Milano, 1988.

Spadavecchia Fiorella, Una visita alle sale IX e X del Museo d’Arte Orientale: le stanze delle lacche, in Dal Museo alla Città 2, Venezia, 1981, pp. 123-154.

Spadavecchia Fiorella, Inrō della collezione Bardi, Venezia, 1992.

Webb Marianne, Lacquer: Technology and Conservation, Oxford, 2000.

Weber Victor-Frederic, Koji Hōten: dictionnaire à l’usage des amateurs et collectionneurs d’objets d’art japonais et chinois, I, Paris, 1923, pp. 500-501.